(以下、読みにくいので、上をクリックしてPDFでお読みください)

「永戸祐三のページ」へようこそ。

「読者の声」のページ!

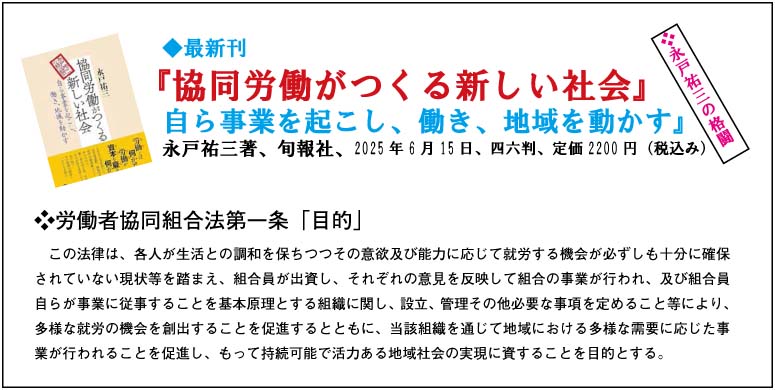

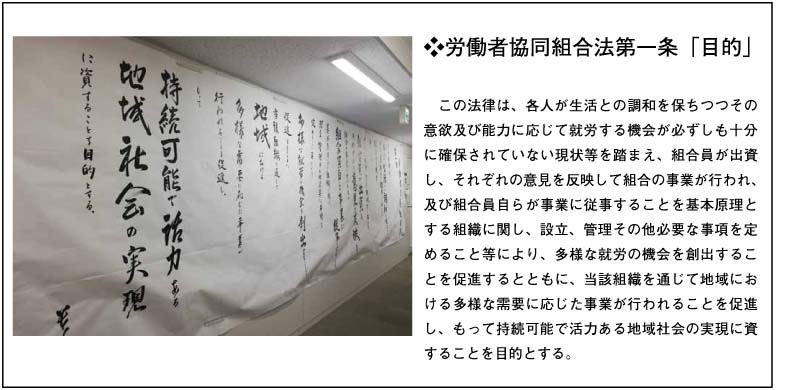

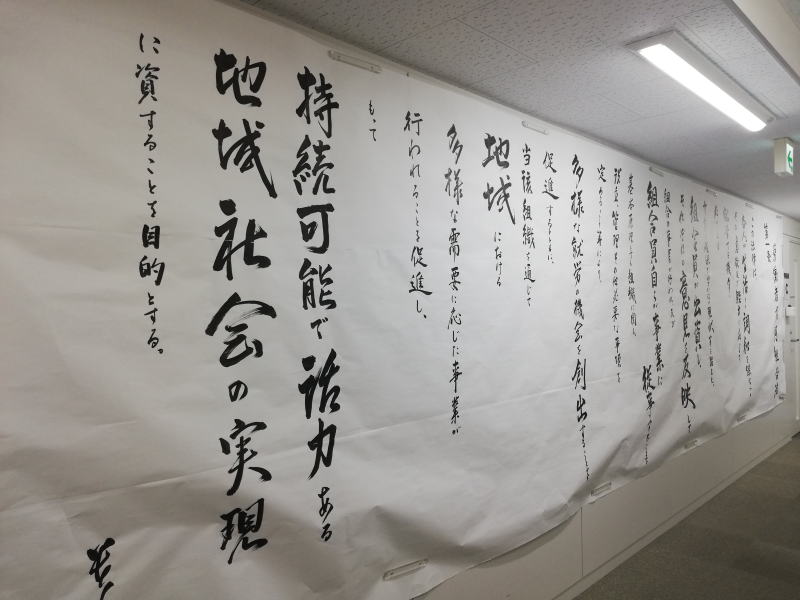

| ◇全政党の共同提案で、2020年末の国会で「労働者協同組合法」が成立した。 ▽労働者協同組合法 第一条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。 ◇厚生労働省のサイト案内 労働者協同組合法 |

|---|

|

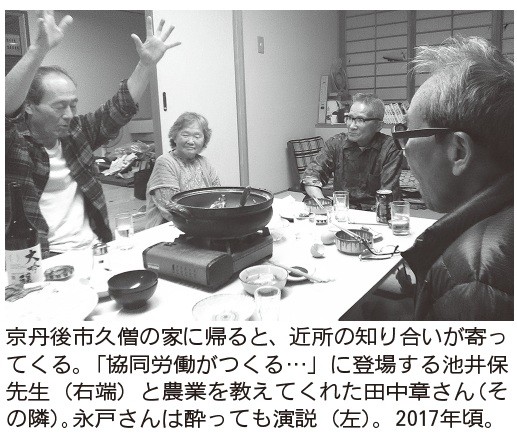

2025.11.19 ❖「JTSU通信」(日本輸送サービス労働組合連合会発行、第11号、2025年10月31日) 《本の紹介》 『協同労働がつくる新しい社会 自ら事業を起こし、働き、地域を動かす』(永戸祐三著、旬報社、、定価2,200円(税込み) 日本社会連帯機構代表理事を務められた永戸祐三さんの著書『協同労働がつ<る新しい社会 自ら事業を起こし、働き、地域を動かす』が発刊されました。 永戸さんは残念ながら7月16日に病気療養中のところご逝去されましたが、この本には永戸さんが生涯をかけて向き合った、「働く」とはどういうことか、地域はどうあるべきなのかというテーマが記されています。 労働組合と地域のかかわりについて、JTSUのことも書かれていますので、ぜひご一読ください。  ▼「永戸祐三のページ」の検索。 |

|---|

|

2025.08.10 ❖「上平 泰博さん」(facebookの発信) (2025年8月1日) 先月16日の夕方に永戸祐三さんが亡くなった。その前日、私は10人ほどの仲間たちと北海道の新得にある共働学舎に滞在訪問を終えたばかりで、その翌日だったかに知らされた。登別にある「知里幸恵 銀のしずく記念館」を訪ねた後、カルルス温泉に浸かっていたときの訃報だった。 永戸さんとの出会いは、ワーカーズコープで働くようになった2011年だった。最初は希望どおりの子育て現場にいたのだが、永戸さんの画策だろうが協同総研へと異動させられた。研究所の実務は私の好む柄ではなかったのだが、社会運動の一面を担うことになった。宗教法人によって学校法人の大学が設立されているのに協同組合(法人)には大学がないではないか、「大学を創ろうぜ」と真顔で言われてしまい、白羽の矢を向けられた。すぐには出来ないので、先ずは沖縄の各大学で寄付講座を依頼し実現しながら、全国の各大学でもはじめることにした。それから2~3か月に一度の沖縄がよいがはじまったのだが、学長との交渉が座礁しはじめると永戸さんの出番で駆けつけてもらい交渉を再開したりした。永戸さんも沖縄復帰の72年ころに全学連委員長に就任しているので、その思いは強かったといえる。60年安保組の新崎盛暉さんと対峙したときなどは、永戸祐三でないと埒が明かないほど丁々発止のやりとりとなった。 発言から行動するまでのスピード感が早くて、まわりは付いていくのが大変だった。永戸オーラの輝きだけでなくその塊までみえてくる人で、オルガナイザーでもある。学生運動で鍛えた弁舌は超一流だったし、対談と鼎談の名手でもあった。酩酊してにこやかにしているときは別人のようだった。 本を書いたらと薦めても書かないし、本人が共著ならというのでやっと一冊だけお手伝いしたこともある。 今年6月には待望の単著をだされたとか。その刊行記念として佐高信さんと対談しているのだろう。亡くなったのは、先月7月のことになる。 映像からは少し病み上がりのイメージはなくもないが、しっかりとした対談ではないか。中西五洲さんのように永戸も長生きすると思っていたのだが、やはり人は70歳を過ぎてしまうと、いつ死ぬかわからないものだ。だれにでも来るべきときは来る。しかし永戸祐三の場合、やはり「巨星堕つ」となるだろう。合掌 2025.08.10 ❖「中川亨さん」(facebookの発信) (2025年8月02日) action78 佐高信さんと永戸祐三さんの対談YouTube 去る7月16日に逝去された労働者協同組合の顔とも言うべき永戸祐三さんが、生前に佐高信さんと行った対談の様子がYouTubeで公開されました。(番組名「佐高信の隠し味」) 永戸さんの著書『協同労働が作る新しい社会 自ら事業を起こし、働き、地域を動かす』が6月に出版されたのを記念しての対談ですが、刺激的な内容でしたね。佐高さんの分析もお見事です。 労働者協同組合とは、労働者自らが、出資金を支払い、そこで働き、さらには経営にも関与すると言う主体的な労働者によって運営される協同組合のことです。 なんか、永戸さんは筋金入りの活動家ですね。近年、労働というものが蔑ろにされ、労働者が主権者であるはずなのに、搾取されている状況を嘆きます。中村哲医師や、内橋克人さん、中西五州さんとの交流や学びなども語り尽くされます。 佐高信さんは、本書を読んでのキーワードは「自前、現場、夜間」だと言います。全日自労の失対労働者を集めて起業するわけですが、それは現在、行われているような顧客が潜在的に持っているようなニーズを掘り起こすと言うような起業手法とはまったく違います。 とにかく世の中で必要とされていることを仕事にするわけですから、労働者協同組合は第一次産業と相性が良いと言います。 いちばん、面白かったのは内橋克人さんへの評価です。佐高さんも内橋さんとの共著を何冊も出しているので良く知っているんでしょうね。 「協同組合は資本主義の補完物ではないか!」と言って、国際協同組合年の実行委員長を辞任しようとした内橋さんを、永戸さんがどうやって説得しようとしたか。これは見ていただくしかないですね。 見ていると引き込まれてあっという間の1時間ですが、おしむらくは、永戸さんの言葉でいくつか聞きとれないところがあります。できれば字幕をつけて欲しかったなあというのが要望ですね。 |

|---|

|

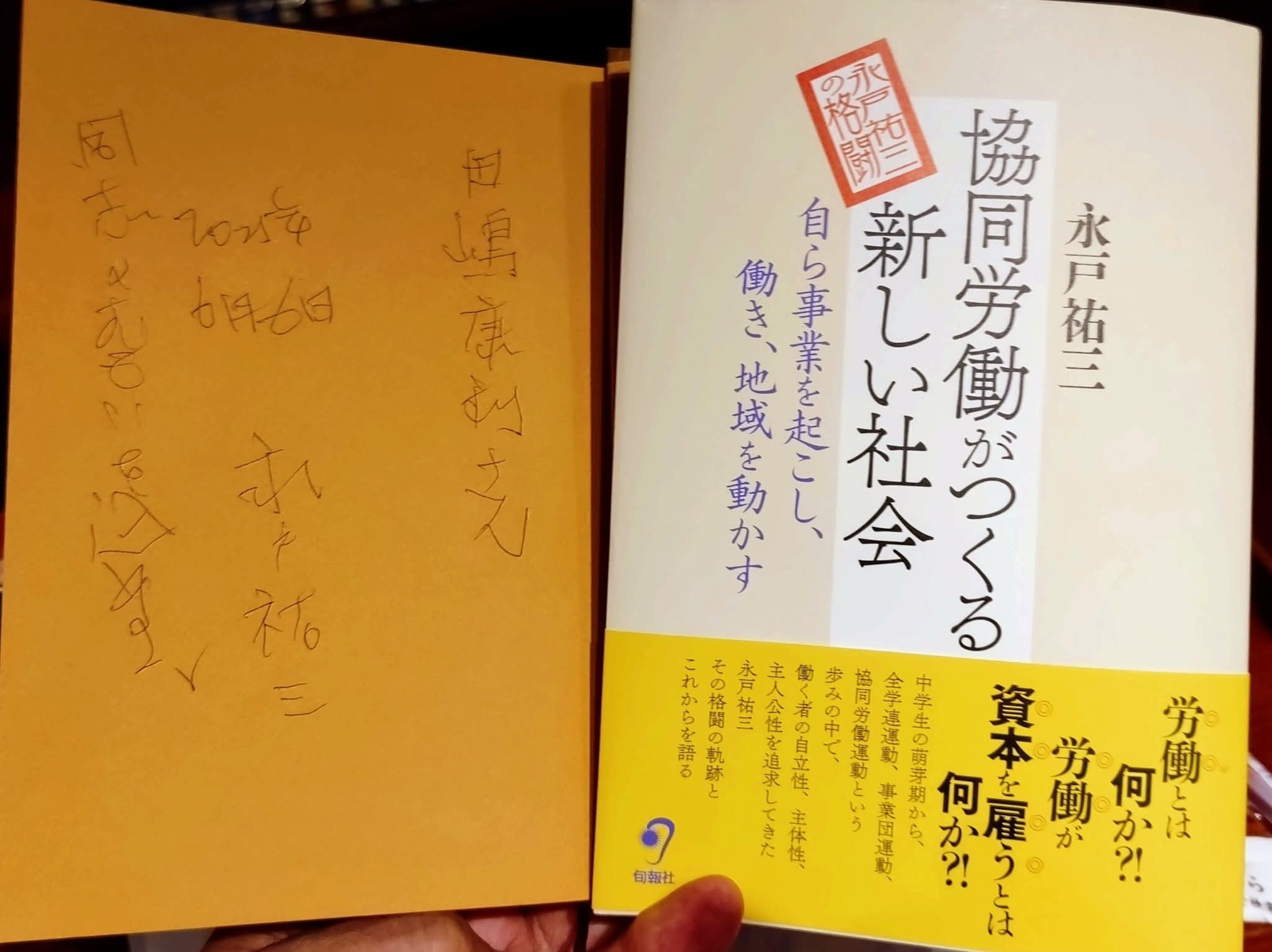

▽2025.08.03  「協同労働がつくる新しい社会」ー 永戸祐三の格闘ーを読んで 永戸祐三さんは亡くなる前に一冊の書を著しました。『協同労働がつくる新しい社会』(旬報社)です。「永戸祐三の一代略記だが、それ以上に、協同労働の形成史」(西谷氏)、「社会を変えようと血のにじむような努力をしてきた人間の人生史であり、彼が関わった社会史」(汐見氏)、「読む者に希望を与える著書」(岩垂氏)。推薦の言葉から。他にも多くの方々から声を寄せていただいています。 |

|

2025年9月12日

|

|

▽2025.08.03  ❖故人からの「贈ることば」… 『協同労働がつくる新しい社会』をご一読ください。  皆様へ お忙しいところ、永戸祐三の葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございます。永戸は亡くなる前に一冊の書を残してくれました。『協同労働がつくる新しい社会』(旬報社)です。 出版社の推薦文依頼に、たくさんの方々が心のこもった文章をお寄せくださり、永戸も感動しておりました。ご紹介したく、お届けさせていただきます。 この本の最後の章は、百代が「永戸祐三最後のアジテーションとして、とくに若者がワクワクするように書くべし」と叱咤し、書き直された本でもあります。(その通りにはなりませんでしたが、永戸は「この程度でちょうどいい」と話しておりました) とくに永戸の子ども時代の生き方に、どなたからも強い共感が寄せられておりますが、西谷修先生は「永戸祐三の一代略記であるが、それ以上に、協同労働の形成史である」、汐見稔幸先生は「社会を変えようと血のにじむような努力をしてきた人間の人生史であり、彼が見て関わった社会史だ」と評してくださいました。 故人の「贈ることば」である本書をご一読いただき、「死んでいる場合ではない」この時代を共に歩む一助にしていただければと願っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 なお、永戸が出演した佐高信さんのユーチューブ「佐高信の隠し味」が8月1日に公開予定です。6月13日収録されたものですが、佐高さんとのやりとりで、永 戸らしい最後の姿を見せてくれるのではないかと楽しみにしております。ご案内させていただきます。 2025年7月19日、20日 永戸百代、亮  |

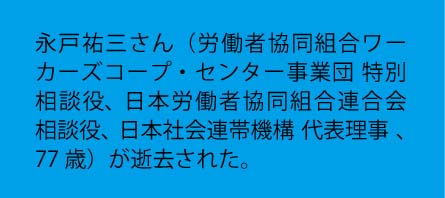

| 悲しい、寂しい、残念・無念・・・ あるメーリングで発信されている通り、わが時代のリーダーの一人だった永戸祐三さん(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 特別相談役 日本労働者協同組合連合会 相談役、 日本社会連帯機構 代表理事 、77歳)が逝去された。 昨日、自宅にお別れしてきたが、まだまだ生きて「自立的で、主体的な社会的連帯運動と協同労働」を着実に広げる先陣を切り開いてほしかった。 6月11日に出版された「協同労働がつくる新しい社会―自ら事業を起こし、働き、地域を動かす」(永戸祐三著、旬報社、2025年6月、四六判上製。定価2200円(税込み))の「あとがき」を書くために「生還」し、本書を完成してお亡くなりになったようで、無念です。 ぜひ、彼の社会変革の精神、社会運動への連帯、協同労働の推進を、この出版物から学び、次の世代へのメッセージとしてほしい。 私も、「永戸祐三のページ」を編集して、最初のページを生前に見てもらっていたので、これは良かった。 尚、マイクロソフトの「msn」などの検索ページで、「永戸祐三」を入れて、その他の活動・実践ページを見てください。 |

|---|

| ◇全政党の共同提案で、2020年末の国会で「労働者協同組合法」が成立した。 ▽労働者協同組合法 第一条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。 ◇厚生労働省のサイト案内 労働者協同組合法 |

|---|

永戸さんはぼくよりひとつ下だと思う。学生運動で活躍した後、全日自労で組合運動に参加。60年代、日本の高度経済成長と、そのための産業構造転換(炭坑閉鎖など)によって発生した失業の対策事業に携わる労働者を組織した。その後、労働者協同組合、ワーカーズコープの運動の中心にいて理論家としても活躍した。数年前の労働者協同組合法の法制化は永戸さん抜きには考えられない。運動の第一線から身を引いた後は、社会連帯機構に移り、沖縄問題などに執念を燃やした。

|

|---|

戦後日本の大きな社会変動・再編の時代(1970-80年代)に、失業対策事業から「協同労働」の可能性を見いだし、仲間たちと共に日本でワーカーズ・コープ事業を切り開き広めながら、ついにその労働形態に法的ステイタスを与えるための法律「労働者協同組合法」を成立させた(2020年12月)。

|

|---|

昨年の今日は社会連帯機構の理事会で山梨県に行っていました。

|

|---|

労働者協同組合を知っていますか?働く者が中心となる新しい法人形態です。これからの地域社会の中心となるかもしれません。

|

|---|

▽2025.6.17

太田政男先生から明快なコメントを頂いたのでご紹介させていただきます。

総合司会の扶蘓文重さん、台本も、打ち合わせもなく個人技で乗り越えてくれてありがとう(笑)

※写真はすべてワーカーズコープ組合員の西山正浩さんが撮ってくれました。

太田先生感想:永戸祐三さんの開会のあいさつと西谷修さんの閉会のあいさつは響き合って問題を提起していた。トランプの言動は世界を揺るがしているが、これは第一次大戦以来続いた100年のパックス・アメリカーナ、世界の憲兵、支配者たるアメリカの終わりであり、世界の構造変化、世界史の分岐点を意味するというのだ。

極端なナショナリズム、偏狭な人種観、独裁志向などトランプの特異な個性のせいだとばかり考えてはいけないということなのだろう。

#西谷修

#永戸祐三

#酒中日記

◇労働とは何か?! 労働が資本を雇うとは何か?! 中学生の萌芽期から、全学連運動、事業団運動、協同労働運動という歩みの中で、働く者の自立性、主体性、主人公性を追求してきた永戸祐三。その格闘の軌跡とこれからを語る。 資本主義企業―「雇用労働、従属労働」万能ともいえる社会にあって、労協―「協同労働」という世界を生み出し、法的存在にまで高めてきた私たちの運動は、本当に「地べたからの、労働の原点からの革命」「協同労働革命」ともいえるものであり、「従属労働」の中にいる労働者にも、主体者への道を呼びかける力を持ち、人類存亡の危機をもたらしている「もうけ本位の資本主義体制」を転換する運動にもつながっている。(「はじめに」より) ◎著者 永戸祐三(ながとゆうぞう) 1947年 京都府竹野郡下宇川村袖志で生まれる 1968年 中央大学夜間部法学部入学、69年夜間部学生自治会委員長 1973年 全学連(全日本学生自治会総連合)委員長 1982年 中高年雇用・福祉事業団全国協議会事務局長 1995年 労働者協同組合連合会理事長(2009年2度目) 2012年 日本社会連帯機構代表理事 |

|

|

| 新しい時代の新しい働きかた ワーカーズコープ 岩波ブックレットより 『<必要>から始める仕事おこし―「協同労働」の可能性―』 2022年2月4日刊行。 地域や暮らしに必要な仕事は自分たちでつくる! 新しい働き方、「協同労働」を日本の社会へ。 雇われて、言われた仕事をさばくのではなく、一人ひとりが主体的に働き、豊かな地域社会をつくり出す、「協同労働」という働き方が今、身近なものになろうとしています。 |

|---|

| <まちかどの民主主義>①協同労働 民主主義が機能していない、と言われるようになってから久しい。国会では自民党一強が続き、野党は対立軸を示せない。しかし、私たちの周りには、政治家の力を借りずに自分たちの手で民主主義を高めていこうという動きも広がっている。従来の方法に新しい工夫を加え、熟議の末に合意を目指す取り組み。民主主義を取り戻すヒントは、私たちの身近なところにあるのかもしれない。春の統一地方選も視野に、まちかどで見つけた民主主義再生の動きを全7回で伝えていく。 |

|---|

| ◇全政党の共同提案で、2020年末の国会で「労働者協同組合法」が成立した。編集子が1980年代から追いかけてきたテーマの一つだが、当初は「それは無理かも」知れないと思っていたのも事実だ。 しかし「労働者協同組合の実現」に奔走しながら泉下に入った著者の方々の思いも込めて、私がかかわった範囲で以下のようにまとめてみた。 ▽労働者協同組合法 第一条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。 ◇厚生労働省のサイト案内 労働者協同組合法 |

|---|

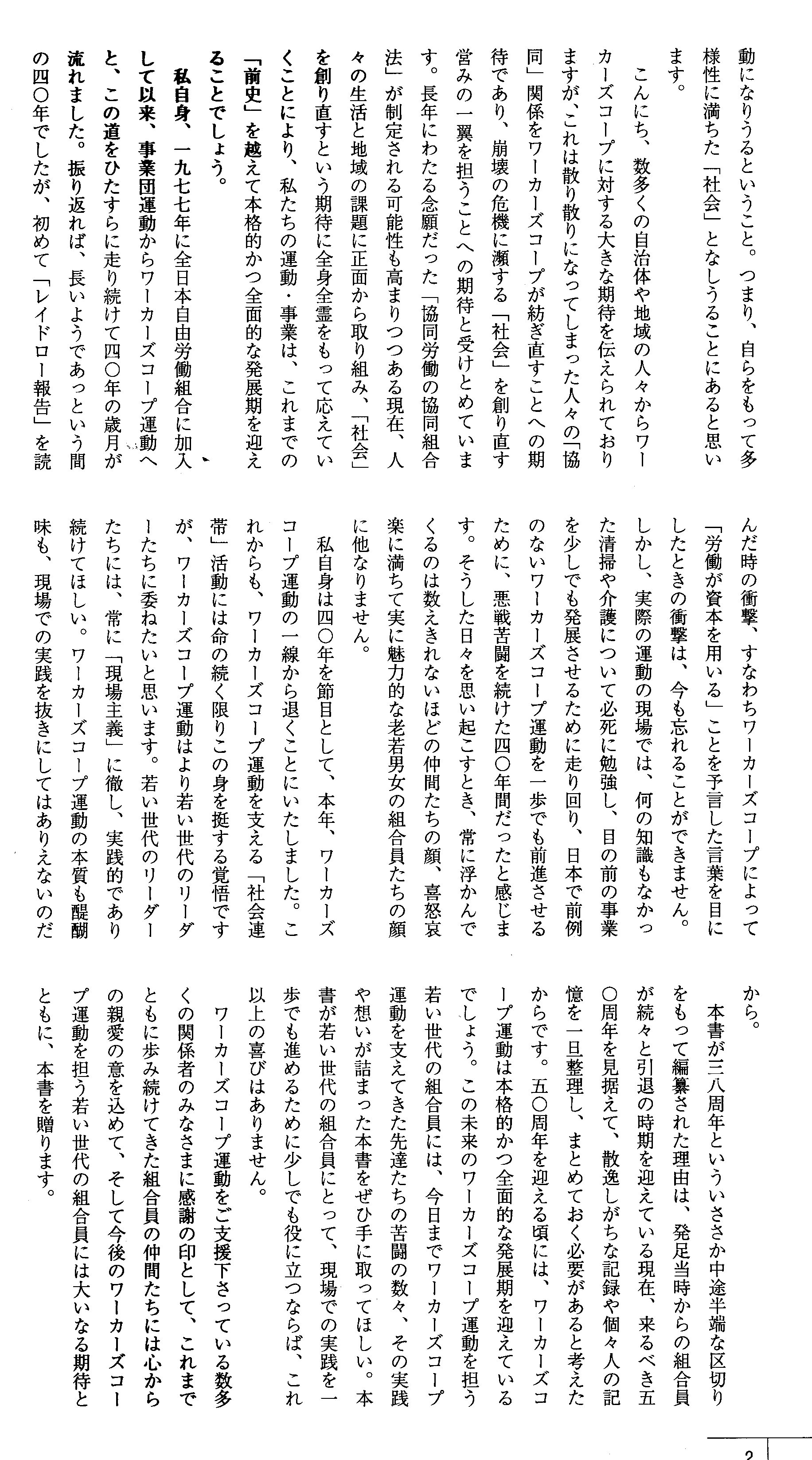

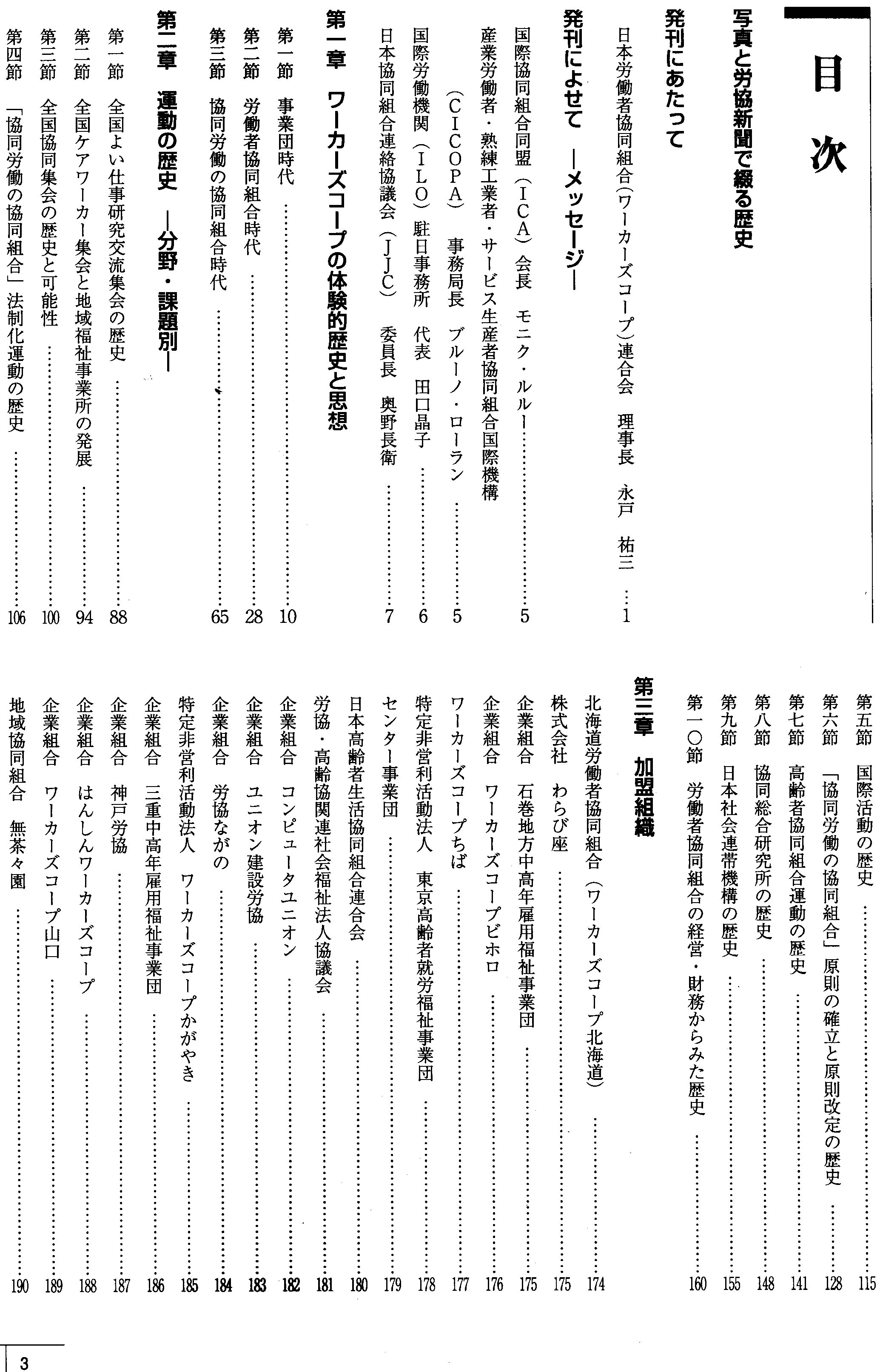

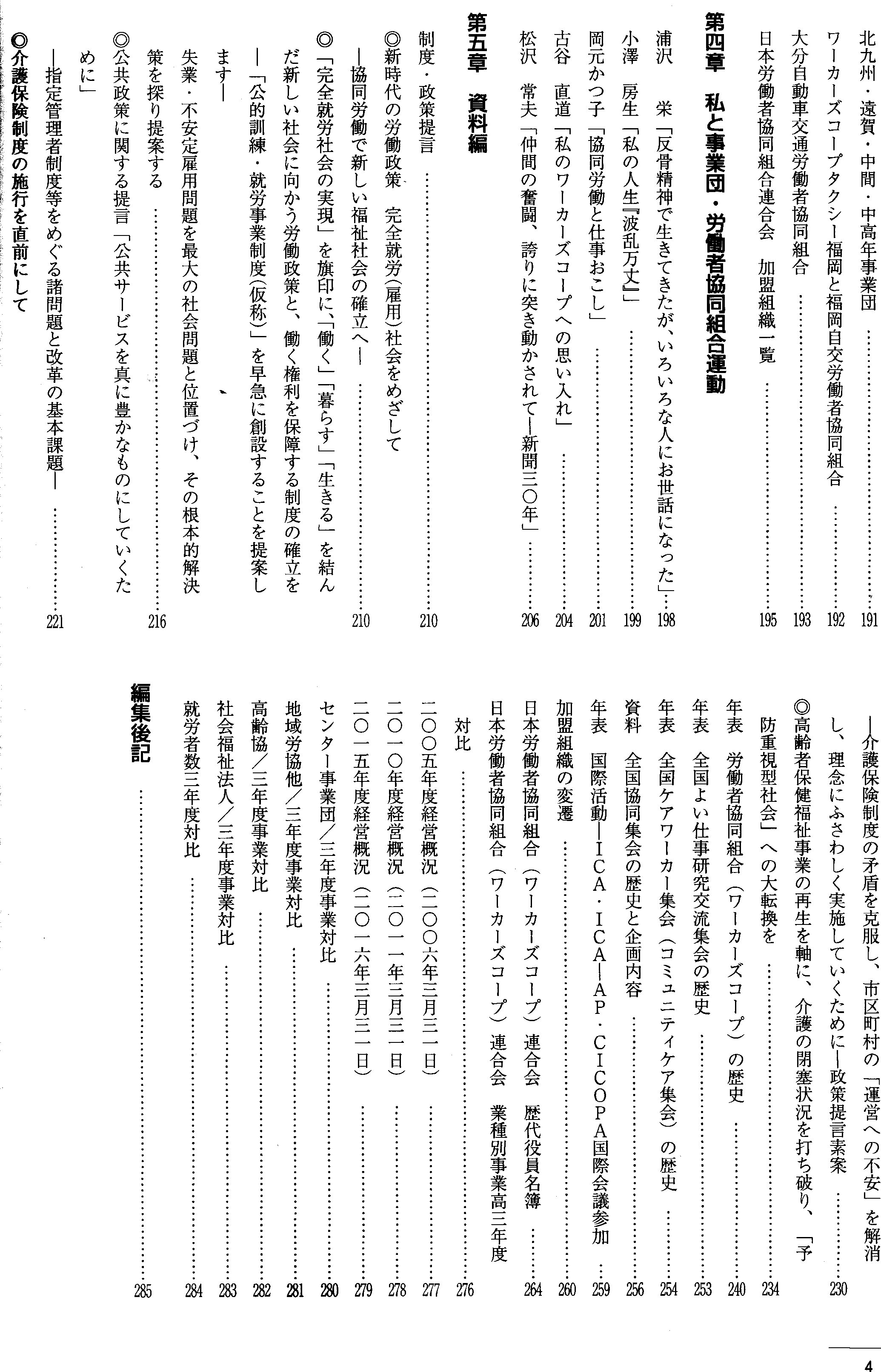

| 『みんなで歩んだよい仕事・協同労働への道、そしてその先へ ワーカーズコープ三五年の軌跡』(日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、2017年6月15日 A4判 286p) 目 次 ◆グラビア版 「写真と労協新聞で綴る ワーカーズコープ三五年の軌跡」 ◆発刊にあたって 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会 理事長 永戸 祐三 ◆発刊によせて――メッセージ 国際協同組合同盟 (ICA)会長 モニク・ルルー 産業労働者・熟練工業者・サービス生産者協同組合国際機構(CICOPA) 事務局長 ブルーノ・ローラン 国際労働機関(ILO)駐日事務所 代表 田口晶子 日本協同組合連絡協議会 (JJC) 委員長 奥野長衛 第一章 ワーカーズコープの体験的歴史と思想 永戸祐三(編集・松沢常夫) ◆第一節 事業団時代 ◆第二節 労働者協同組合時代 ◆第三節 協同労働の協同組合時代 ◆第二章 運動の歴史――分野・課題別 第一節 全国よい仕事研究交流集会の歴史 第二節 全国ケアワーカー集会と地域福祉事業所の発展 第三節 全国協同集会の歴史と可能性 第四節 「協同労働の協同組合」法制化運動の歴史 第五節 国際活動の歴史 第六節 「協同労働の協同組合」原則の確立と原則改定の歴史 第七節 高齢者協同組合運動の歴史 第八節 協同総合研究所の歴史 第九節 日本社会連帯機構の歴史 第一〇節 労働者協同組合の経営・財務からみた歴史 第三章 加盟組織(略) ◆第四章 私と事業団・労働者協同組合運動 浦沢 栄「反骨精神で生きてきたが、いろいろな人にお世話になった」 小津 房生「私の人生『波乱万丈』」 岡元かつ子「協同労働と仕事おこし」 古谷 直道「私のワーカーズコープへの思い入れ」 松沢 常夫「仲間の奮闘、誇りに突き動かされて-新聞三〇年」 第五章 資料料編(略) ◆編集後記 奥付 |

|---|

2025.08.14 ❖「佐藤遥さん」(X(旧twitter)での発信) (2025年7月31日) 7月31日 【『永戸祐三』さんは、2025年7月16日に亡くなられました。謹んでお悔み申し上げます。】元日本労働者協同組合連合会理事長、日本社会連帯機構代表理事で、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団を立ち上げた中心メンバー。永戸さんの破天荒で愉快な半生記をどうぞ。 2025.08.14 ❖「海苔王さん」(X(旧twitter)での発信) (2025年8月1日)  拙い絵ですが故人を偲ぶ一端となってくれれば幸いです

|

|---|

Yuuzou Nagato

▽埼玉県越谷市在住

。

[略歴] 永戸祐三(ながと ゆうぞう)

1947年8月23日 京都府竹野郡下宇川村袖志(現在、京丹後市丹後町袖志)で生まれる。

1954年4月 下宇川小学校入学。

1960年4月 丹後町立下宇川中学入学、憲法の全文を覚える。勧誘された野球部を断念、音楽部入部、「海の日」に三人で“ストライキ”、二年で生徒会長。

1963年4月 京都府峰山高校入学、下宿生活(休日は農作業)。二年時、「生徒諸費」値上げ、一括払い強制に反対し、生徒総会、ストライキ一歩手前。

1966年 日動火災海上保険会長から養子の話。

1968年 中央大学夜間部法学部入学。自治委員、法学部全体中執、12月「常置委員会」撤廃闘争で全学ストライキ。

1972年 全学連(全日本学生自治会連合)中央執行委員、7月全学連副委員、73年3月全学連委員長代行、7月全学連委員長、11月日本共産党第12回大会で挨拶。74年7月全学連委員長退任。

1975年4月 稔理府労働組合連合会書記。

1977年1月 全日本自由労働組合本部書記。1981年10月全日本自由労働組合中央執行委員。

1982年3月 中高年雇用・福祉事業団全国協議会事務局長。

1987年12月 中高年雇用・福祉事業団(労働者協同組合)全国連合会センター事業団専務。

1995年5月 日本労働者協同組合連合会理事長(01年5月まで)。

2009年6月 日本労働者協同組合連合会理事長、同センター事業団理事長(兼務)。

2012年12月 日本社会連帯機構代表理事(現在に至る)。

2017年6月 日本労働者協同組合連合会理事長退任。名誉理事、労働者協同組合センター事業団特別相談役。

| 編集人:飯島信吾 ブログ:ある編集者のブログ 企画・制作 インターネット事業団 UP 2025年05月30日 更新 2025年06月05日 更新 2025年06月05日 更新 2025年06月25日 更新 2025年07月07日 更新 2025年08月14日 |

|---|