住宅・マンション・土地のご相談は手島繁一のページへ

ようこそ手島繁一のページへ

手島 繁一(てじま しげかず) 1966年北大入学。北大教育学部卒。大学「紛争」時の北大学連委員長。元全学連委員長。法政大学大原社会問題研究所研究員および法政大学社会学部講師・協同総合研究所研究員などを務めた。

北海道にユーターン後、北大イールズ闘争や白鳥事件の歴史的分析につとめ、戦後の社会運動における学生運動史などを新しい視点で解明。

information新着情報

◇戦後学生運動の歴史―その研究

▽2025.03.30

【注】この2冊の出版物からは、共著者の了承を得ていませんので、PDFとしてUPしません。

◆『「戦後革新勢力」の源流――占領前期政治・社会運動史論1945-1947』(法政大学大原社会問題研究所/五十嵐仁編、大月書店、2007年3月1日)

第7章 学生運動の再出発とその展開――全学連結成前史(手島繁一)

目次

序 章 占領前期政治・社会運動の歴史的意義

第1章 戦後社会運動の出発――敗戦直後の食糧闘争

第2章 戦後日本共産党の公然化・合法化

第3章 日本社会党の結成――「戦後革新」の一つの出発

第4章 戦後労働運動の出発――「一〇月闘争」から「二・一ゼネスト」へ

第5章 戦後農民運動の出発と分裂――日本共産党の農民組合否定方針の波紋

第6章 戦後女性運動の源流――新日本婦人同盟を中心に

第7章 学生運動の再出発とその展開――全学連結成前史(手島繁一)

第8章 戦後沖縄革新運動の源流

終 章 戦後革新運動への展望

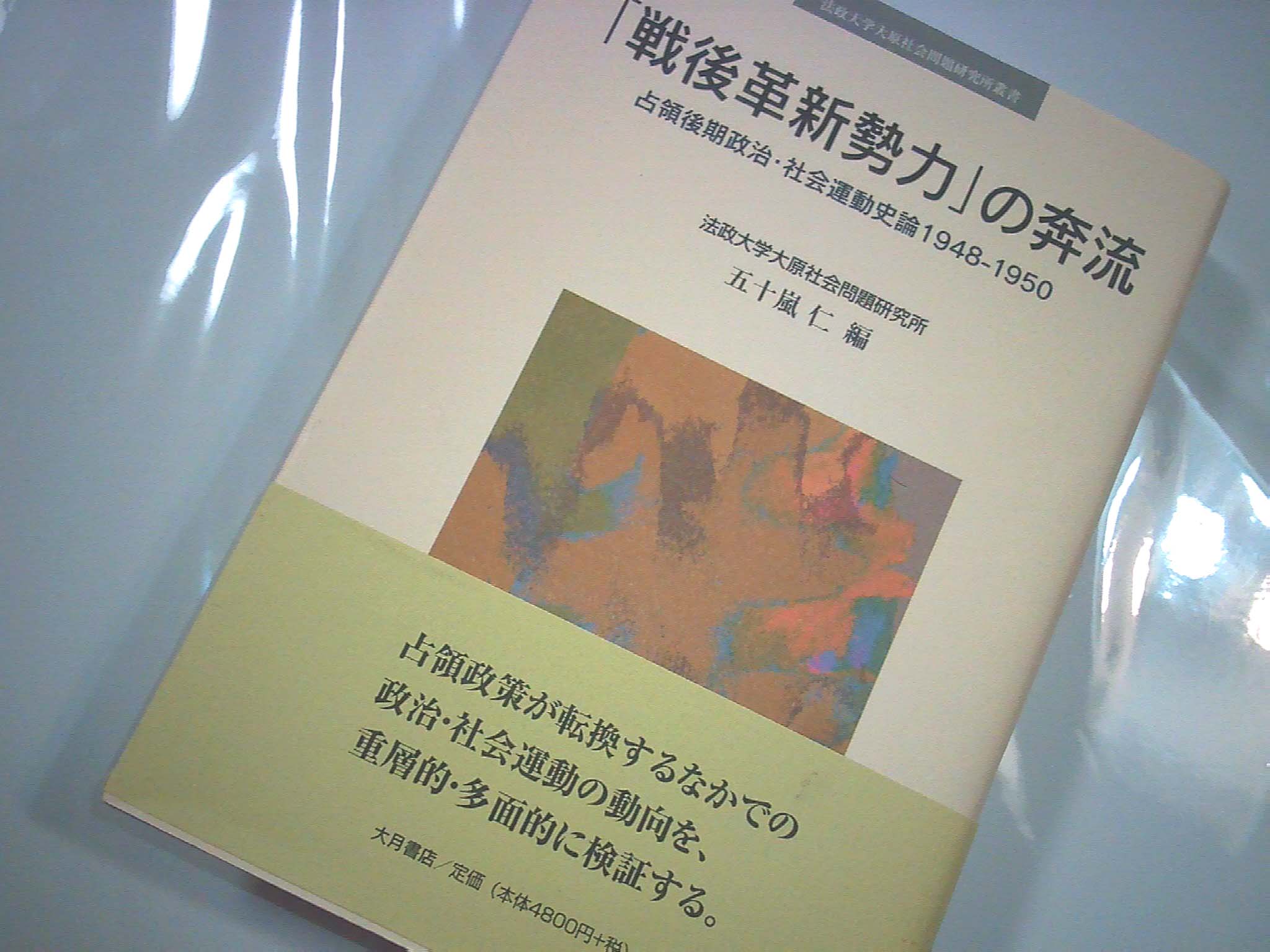

◆『「戦後革新勢力」の奔流――占領後期政治・社会運動史論1948-1950』(法政大学大原社会問題研究所/五十嵐仁編、大月書店、2011年3月)

はしがき

この叢書は、法政大学大原社会問題研究所の研究プロジェクト「戦後社会運動史研究会」の成果をまとめたものであり、前著・法政大学大原社会問題研究所/五十嵐仁編『「戦後革新勢力」の源流――占領前期政治・社会運動史論1945-1947』(大月書店、二〇〇七年)の続編である。この前著刊行の後も、戦後社会運動史研究会は占領期の政治・社会運動についての事実の発掘と資料批判を中心とした研究会を開催してきた。この研究会活動の成果が本書である。

前著と同様、本書も集団的な検討にもとづいて執筆されているが、研究会における個々の論者の見解は多様であり、本書の各論文の立場や見解もさまざまである。個々の論文の主張は執筆者個人に属するものであり、研究会はもとより、大原社会問題研究所の立場や見解を示すものではないことを、重ねて明らかにしておきたい。

第10章 占領後期の学生運動――反レッド・パージ闘争を中心に 手島繁一

はじめに

一 「教育防衛陶争」の展開と全学連の困難

二 反イールズ闘争の展開

三 反イールズ闘争の頂点東北大と北大の反イールズ闘争

四 レッド・パージ反対蹄争の高揚と大学レッド・パージの挫折

目次

第1章 日本国憲法制定時の「九条」認識

第2章 日本社会党と講和問題――平和四原則形成過程と歴史的位置づけ

第3章 日本共産党第六回大会の歴史的意義

第4章 占領期労働運動のヘゲモニーをめぐる攻防

第5章 産別民同から総評へ――労働組合運動における「戦後革新」路線成立史序説

第6章 日本農民組合の分裂と社会党・共産党――日農民主化運動と「社共合同運動」

第7章 占領期の知識人運動――「民主革命」期のリベラリスト

第8章 主婦連合会初期の生活擁護運動

第9章 占領期における青年運動の広がり

第10章 占領後期の学生運動――反レッド・パージ闘争を中心に

第11章 占領期における生協運動の再生――日本協同組合同盟に注目して

第12章 「解放」後在日朝鮮人運動と「二重の課題」――在日本朝鮮人連盟を中心に

第13章 占領後期沖縄社会運動の軌跡――一九四八〜一九五一年

第14章 占領後期の統一戦線運動――民主主義擁護同盟の結成と活動

占領期学生運動に関するいくつかの論点 ―「労働運動研究復刊29号」、2011年8月 2016.02.20UP

着情PDF版

「戦後革新勢力」の奔流 ― 占領後期政治・社会運動史論 1948-1950

新着情報

|

「戦後革新勢力」の奔流 ― 占領後期政治・社会運動史論 1948-1950 法政大学大原社会問題研究所叢書 五十嵐仁編 大月書店 2011年3月 A5判上製 第10章 占領後期の学生運動――反レッド・パージ闘争を中心にはじめに 手島繁一 一 「教育防衛闘争」の展開と全学連の困難 二 反イールズ闘争の展開 三 反イールズ闘争の頂点――東北大と北大の反イールズ闘争 四 レッド・パージ反対闘争の高揚と大学レッド・パージの挫折 |

|

「戦後革新勢力」の源流 ―占領期政治・社会運動史論1945-1948 法政大学大原社会問題研究所叢書 五十嵐仁編 大月書店 2007年3月 A5判上製 ¥4,095 (税込) 学生運動の再出発とその展開一全学連結成前史 手島繁一 |

大原社会問題研究所雑誌の学生運動特集

着情

『大原社会問題研究所雑誌』の2013年1月号で、学生運動に関する特集を組んでいます。以下からPDFダウンロード可能です。(2013年01月29日→2019年9月15日改定更新)大原社会問題研究所雑誌 651号 2013年1月号

特集にあたって

特集の企図

本特集には、本稿を除いて、以下のように四人の執筆者による三本の論文が掲載されている。

吉田嘉清・高橋彦博「『早稲田1950年』における大衆的学生運動の記録」

岡田裕之「イールズ闘争とレッド・パージ反対闘争--1950年前後の学生運動、回顧と分析」

中野徹三「1950年前後の北大の学生運動一一その位置と意義を再考する」

各論文はそれぞれ早稲田大学、東京大学、北海道大学の1950年前後の学生運動をテーマとしており、各執筆者は当該の大学における運動の当事者であった。

したがって、各論文は当事者による歴史証言としての側面を持っている。本特集の企図のひとつは、各論文のこうした側面にかかわるもので、広く50年前後の学生運動の当事者の証言を収集し、記録として共有化することにある。

他方、各論文はそれぞれの執筆者が過去の一定の時点で体験・見聞したことを現在において回顧したものであるから、当事者による歴史像の再構築としての側面もあわせ持っている。そうである限り、これらの論文もまた、一般に歴史家が史料価値の問題点として指摘する限界ないしは難点一一例えば、忘却、記憶違い、記憶の選択性等一一を免れるものではない。そしてなにより、回顧は現在における過去の意味づけであり、過去の事実をそのまま忠実に再現したものではない、ということである。各論文は、歴史証言であるとともに、執筆者の学生運動「史論」の提示でもある。

特集の企図の二つ目は、各論文のこの側面に由来するもので、1950年前後の学生運動に関する従来の研究に新たな知見を加え、その歴史像(イメージ)を更新することにある。

本特集のユニークな性格は端的にこの点に表されている。それぞれの執筆者が当事者として体験を回顧し証言を開示しながら、その意味ではアイデンティティ・ヒストリーを綴りながら、他方、当事者として運動にかかわった歴史時点での価値観をも相対化し、いわば自らの過去を他者の視点で分析して「論」を展開していることである。各論文が自ら「分析的回顧」あるいは「史論」などと自己規定しているのは、この理由による。

当事者による証言と回顧、および当事者自身による視点を変えての歴史の「再審」というふたつの企図が本特集のユニークな性格でもあるとしたら、それはまた、新たな戦後史像の転換を模索する近年の歴史学の動向と図らずも対応するかのようである。歴史学の歴史=史学史の研究を進める成田龍一氏は、歴史学におけるこうした動向を「戦後を歴史化し、歴史過程として戦後を把握する」試みであるとして、「アイデンティティとしての戦後から、歴史としての戦後への転換」と総括している(1)。

本特集は、1950年前後の学生運動を対象としながら、最近の歴史学の動向とも連動し、戦後学生運動史および戦後史の見直しをめざす歴史化の共同作業の一端を担っている、ともいえる。

特集の経緯

特集企画に至った具体的な経緯については、「吉田・高橋論文」の冒頭に、簡潔ながら意を尽くした記述があるが、そこでは触れられていなかった前史も含めてもう少し広い文脈から特集への経緯に触れたい。

当事者あるいは関係者による1950年代の学生運動の回顧と検証が、一種のムーブメントとして始まったのは、今から10数年ほど前の2000年であった。この年が戦後の学生運動の高揚期(「岡田論文」に言う「第一の波」)から半世紀の節目に当たることもあって、わたくしの知る限りでも早稲田大学、東京大学、東北大学、京都大学、中央大学で当時の学生運動の当事者、関係者らによる集会が開催されたり、その記録集や証言集などが発刊された。その詳細は『週刊金曜日』421号(2002年7月26日号)の二つの論稿(岩垂弘「今なぜ盛ん?五○年代の学生運動の回顧と検証」、高橋彦博「『青春の回顧』で確認される新憲法感覚の発露」)で紹介されている。

岩垂弘氏によると、このムーブメントの背景には、単に半世紀の節目という以外に、高齢の域に達した50年代の学生運動の当事者たちの、現前の政治の右傾化と学生運動の衰退への危機感があった、とされる。また、レッドパージと学生運動への弾圧を迫った占領当局や日本政府への批判とともに、それに追随した一部大学当局やメディアを告発し、「五○年目の名誉回復」を求めるものでもあった、とされる(2)。

半世紀の節目の年に始まったこれらの動きは、そもそもは偶発的なものであり、動機は多様であった。例えば、東大の場合は、50年代に共産党細胞(現在では、支部と呼称される)に所属していた活動家たちが、当時の組織内で起こったリンチ事件の究明とその総括を目的として、「仲間うちでの自己整理、自己点検のため」に文集(『一・九会文集』)づくりに取り組んだことが発端であった。

早稲田大学の場合は、当初は50年のレッドパージ反対闘争および同年の第1次早大事件の記録を残すことを目的とする作業が発端であったが、全6巻からなる記録集の発刊を記念する集会の開催が契機となって、その後も52年の第2次早大事件の50周年および60周年をそれぞれ記念する集会、50年世代よりも10年ほど世代が若い60年安保闘争世代による集会の開催や証言集の発刊など、回顧・検証の企画が波状的に行われている。そこでは、証言や史料の収集および「分析的回顧」からさらに歩を進めて、50年代学生運動の大衆性を再評価しようとする意図が特徴的であった(3)。

東北大学とその10年後に行われた北大の企画は、ともに反レッドパージ闘争・イールズ闘争を主題とするものであり、その運動に際して処分された学生の名誉回復を求めるなど、運動の顕彰の側面が強調された。特に北大の集会は後発であるだけに、それまでの各大学の回顧・検証ムーブメントとはやや異なる特徴があった。そのひとつは、対象を50年代に限定するのではなく70年代までの約30年間にわたる学生運動を視野に入れた集会、記録集としたことである。二つ目は、当初から、50年のイールズ闘争の名誉回復のための具体的措置を大学当局に求める運動として、集会や記録集の発行などの一連の企画を位置づけていたことである。集会の主催者団体である世話人会は、集会直後に大学当局と会見し、①イールズ闘争での被処分者の名誉回復、②イールズ闘争に対する大学の歴史認識と大学の公史における歴史記述の見直し、③イールズ闘争など大学内諸階層の自主的・自治的運動に関する史資料の収集・保存・整理・公開、を申し入れた。大学側の応答はゼロ回答に近いものであったが、例えば大学文書館の拡充に協力し合うなど、歴史化への前向きな態度を共有することはできた。そもそも、大学OBGの任意組織に過ぎない世話人会と大学当局との公式の会見が持たれたこと自体が異例であり、一連の企画に託した主催者の目論見は半ば成就したといえよう。

以上見てきたように、本特集に掲載された三本の論文は、各執筆者の責任において纏められた個人論文ではあるが、その背景には動機や経緯を異にするとはいえ、それぞれの大学における歴史の回顧と検証の集団的取り組みがあったことに留意されたい。

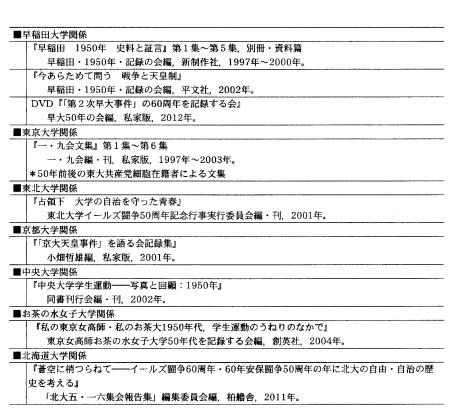

なお、次頁の表はこの十数年間のムーブメントに関連した刊行物(一部、視聴覚メディアも含む)の一覧である(4)。

1950年代前後の学生運動史研究の現況

ところで、こうした当事者らによる回顧と検証の動きは、長らく停滞気味であった学生運動史研究に活況をもたらす効果をも持った。戦後の学生運動史研究は、いわゆる「大学紛争」が社会的注目を浴びた1970年前後をピークとして、テーマとして取り上げられることが著しく減少し、研究が更新されない状態が続いていた。

1970年前後までの学生運動史は、他の社会運動史と同様、階級闘争を歴史発展の原動力とみなす階級闘争史観の強い影響力の下にあった。戦後における運動史(民衆史や女性史を含めて)研究の展開を跡付けた大門正克氏は、1970年前後に運動史研究の転換点を見ている。「1970年前後という時期は、民衆史や女性史研究が台頭する時期にあたる。一方、戦後の比較的早い時期から研究課題となっていた運動史も、この時期になると研究方法への見直しを求められるようになった。」研究方法の見直しとは、階級闘争史研究から人民闘争史研究への移行もしくは転換ということである。さらに、80年代後半になると、「社会史研究から国民国家論へ」という方法上の変化が日本近代史研究全般に影響を持つようになり、運動史もその変化の波に洗われる(5)。

戦後学生運動の通史が1970年代以降、書かれなくなった事情は、おそらくこうした研究史における方法論の転換と符合しているのだが、ここでは指摘するだけにとどめておく。

それはさておき、近年の学生運動史研究を牽引しているのは、なによりもこれまでに触れた50年前後の学生運動当事者、関係者らによる回顧と検証のムーブメントであるが、そこで発掘・収集された資料や証言などを利用した研究や、それ以外の重要な証言記録などの文献資料を以下に紹介する。

早稲田大学関係では、本特集論文の執筆者でもある高橋彦博氏が「新憲法定着過程における大衆的学生運動一一『早稲田一九五○年 史料と証言(全六冊)』刊行の意義一」(『社会志林』(法政大学社会学部)第四七巻四号、2001年)で、同書の詳細な紹介を行っている。さらに、本特集論文で触れなかったいくつかの重要な論点にも言及しており、参照されたい。

東北大関係では、大藤修氏の『検証 イールズ事件 占領下の学問の自由と大学自治』(清文堂、2010年)が刊行された。大藤氏は『東北大學百年史』の分担執筆者でもあり、大学の公史におけるレッドパージやイールズ事件の記述の充実度は、今のところ他の大学の公史を圧倒している。

北大関係では、当事者である梁田政方氏による『北大のイールズ闘争』(光陽出版社、2006年)のほか、明神勲氏による一連のイールズ闘争研究がある。明神氏の研究は、GHQ文書や同文書中のEells Papersを発掘・利用した点に特色と利点があり、以下の三部作はその成果を遺憾なく発揮したものとなっている(6)。

「占領下日本の大学とレッド・パージ(その1)―北大イールズ事件の実証的研究―」『北海道 教育大学紀要 教育科学編』45(1)、1994年。

「占領下日本の大学とレッド・パージ(その2)一W.C.イールズの新潟大学演説の経緯―」 同、47(1)、1996年。

「占領下日本の大学とレッド・パージ(その3)―所謂“イールズ旋風”について―」同、47 (2)、1997年。

また、拙稿ではあるが、法政大学大原社会問題研究所の研究プロジェクト「戦後社会運動史研究会」による『「戦後革新勢力」の源流』とその続編『「戦後革新勢力」の奔流』(ともに五十嵐仁編、大月書店刊で、それぞれ2007年、2011年)に所収の「学生運動の再出発とその展開一全学連結成前史」、「占領後期の学生運動一一反レッドパージ闘争を中心に」と『労働運動研究』に掲載した「占領期学生運動に関するいくつかの論点」(復刊29号、2011年8月)は、1950年までの学生運動の展開を全学連を軸に追ったものであり、簡便な見取り図にはなろう。

若い世代の研究としては、田中智子氏が「戦後復興期における東京大学・京都大学の学生自治会一学園復興、学生生活支援、および労働者との共闘を中心に」(『PROCEEDINGS』12、2010年7月)で東大と京大の運動比較を行っている。

近年の学生運動史研究のなかで特筆すべきは、今西一小樽商大特任教授による学生運動関係者へのオーラルヒストリーのシリーズである。以下に大学別に聞き取り対象者の氏名を記すが、聞き取りを掲載した紀要・雑誌には今西氏による解説が付されており、それも貴重な研究文献となっている。なお、以下のすべての聞き取りと解説は、小樽商科大学のWEBサイトBarrelで閲覧できる(7)。

早大関係で吉田嘉清・竹内良能氏(『立命館言語文化研究』20巻3号、2009年)。旧制水戸高関係で大池文雄氏(『商学研究』61巻2.3号、2010年)。

東大では岡田裕之氏(『商学研究』60巻2.3号、2009年、同4号、2010年)、力石定一氏(『小樽商科大学人文研究』119号、2010年)、木村勝造氏(『商学研究』62巻2.3号、2011年)。

京大では、小畑哲雄氏(『小樽商科大学人文研究』120号、2010年)、中岡哲郎氏(『アリーナ』11号、2011年)、上田篤氏(『小樽商科大学人文研究』122号、2011年)。

お茶の水女子大では、杉内蘭子・岡百合子氏(『商学研究』61巻1号、2010年)。

北大では、中野徹三氏(『商学研究』61巻4号、2011年、同62巻1号、2011年、同62巻4号、2012年)、高安知彦氏(『商学研究』63巻1号、2012年)。

本特集は、50年前後の学生運動を主題にしながらも、早大、東大、北大の三大学関係者の論文のみを収録するにとどまったのは、もっぱら本特集企画の総括者であるわたくしの力不足によるものであって、他意はないことをお断りし、あわせてお詫び申し上げる。それにしても、地域的偏りはいかんともしがたく、企画統括者であるわたくしが雑誌編集委員会に、少なくとも続編として「関西編」はあるべきではないかとの無理をお願いしたところ、編集委員会の快諾を得た。「関西編」は今西氏がコーディネーターになって、準備が進められており、近々本誌に掲載されることになっている。

(1) 成田龍一『近現代日本史と歴史学』中央公論新社、2012年。266頁。

(2) 岩垂弘「今なぜ盛ん? 五○年代の学生運動の回顧と検証」、『週刊金曜日』421号(2002年7月26日号)、32‐35頁。

(3) 高橋彦博氏は別稿(「研究回顧「社会労働運動史研究の45年」から」『大原社会問題研究所雑誌』549号、2004年8月)で、東大の文集と早大の記録集の最大の違いを、大衆運動としての記録と記憶の有無にある、としている。留意すべきは.この違いは文集なり記録集なりの企画目的がそもそも異なることであり、両大学の運動の差異と見るのにはいま少し慎重さが求められる。

(4) 学生運動の回顧、検証ムーブメントに際して出された刊行物はこのほかにもあるが、50年前後の学生運動に直接かかわりがないものは除いた。そのなかには、例えば早大の60年安保闘争をテーマにした早稲田の杜の会編『'60年安保と早大学生運動』(KKベストブック、2003年)などがある。

(5) 大門正克「解説・民衆世界への問いかけ」大門・小野沢あかね絹『展望 日本歴史21民衆世界への問いかけ』東京堂出版、2001年。2-14頁参照。

(6) なお、三部作中の最後のものは、イールズおよびその一行が、全国講演旅行について逐一上司に報告した報告やメモなどを分析したもので、イールズらの全国講演旅行の初発から学生の激しい抵抗に遭ったことが記録に残されている。

(7) URLは、http:///barrel.ih.otaru-uc・ac.jp/items-by-author?author=Imanishi%2C+Hajim.(不明)

◆社会運動論研究会のホームページ

社会運動論研究のHPより

社会運動論研究会のホームページです。1985年の関東社会学会シンポジウムをきっかけとして設立されました。これまで、『社会運動論の統合をめざして』『社会運動の現代的位相』『社会運動研究の新動向』『社会運動という公共空間』『社会運動の社会学』を刊行してきました。

編集人:飯島信吾

ブログ:ある編集者のブログ

UP 2014年03月15日

更新 2014年03月20日

更新 2014年10月07日

更新 2015年09月20日

更新 2016年02月20日

更新 2019年09月15日