社会的経済・社会的企業・協同組合研究の推進のために

○○○○○○○○○○○○○○○中川雄一郎

『いのちとくらし研究所報』(非営利・協同総合研究所いのちとくらし)―3

◆以下、ご自分のPCを「125%」に拡大して、読むことをお勧めします。

←サイト右上部の「青印」をチェックして!

←サイト右上部の「青印」をチェックして!●2014年09月01日から2018年05月31日

●理事長のページ(No.62)●2018年05月31日 18.06.05更新

公共空間あるいは公共圏(2)

中川 雄一郎

公共空間あるいは公共圏という言葉を私たちが見聞きするようになったのは、NPO(非営利組織)やNGO(非政府組織)が新聞。雑誌やインターネットなどの情報媒体を通じて少しずつ私たちの日常生活に登場し始め、したがって私たちもPublicSphere、すなわち、「公共空間」あるいは「公共圏」(以下、「公共圏」とする)という言葉に少しずつ関心を持つようになっていく1990年代初期以降からである、と私は記憶している。しかしながら、公共圏について私が関心を寄せるようになった契機は、Gerard DelantyのCommunity(Routledge,2003/ジェラード・デランティ箸/山之内靖十伊藤茂訳『コミュニティ:グローバル化と社会理論の変容』NTT出版、2006年)を手にしてからである。それまでの私の研究上の関心は、グローバリゼーション、ソーシャル・キャピタル、オールド・エッジ、それにシチズンシップなどであったのだが、デランティの『コミュニティ』を読み返すことによりそれらの社会現象が相互に関係する研究対象になりつつあることに私は気づいたのである。とりわけ『シチズンシップ』と『コミュニティ』の相互関係は広い領域にわたっていることに気づかされた。

具体的に言えば、私は、Routledge出版社によるKey IdeasシリーズのGlobarization、(by Malcolm Waters,1995)、Citizenship(by Keith Faulks,2000)、Social Capital(by John Field,2003)、Old Age(by John Vincent,2003)をいわば必要に応じて読み込んでいた。特にデランティのCommunityの訳書『コミュニティ』には山之内靖氏による解説「グローバル化と社会理論の変容」も含めて同書から私は有用な示唆を与えられたし、さらに私自身もCitizenshipの訳書を日本経済評論社から2011年に出版し、シチズンシップが市民たる個々の人びとにもたらす社会的、経済的、文化的、それに政治的な意識の重要性を学んだ。これらの書籍はKey Ideasシリーズの一部にすぎないが、それでも私には大いに有益であったし、今もなおそうである。

ところで、私は、デランティの『コミュニティ』を読み進めていくなかで、1995年に開催されたICA(国際協同組合同盟)100周年記念マンチェスター大会において採択された「協同組合アイデンティティに関するICA声明」の「定義・価値・原則」は、「協同組合はコミュニケーション・コミュニティである」と宣言しているのではないだろうか、と思うようになった。というのは、ICA声明がユルゲン・ハーバーマスの「コミュニタリアニズム批判」と「コミュニケーション・コミュニティの回復」に基礎を置いているのではないだろうか、と私にはそう思えてきたからである。前者は「社会を道徳的全体性と考えるコミュニタリアニズムに基づくナショナリズム対する批判」であり、後者は「商品化された社会関係によって道具化の危機に晒されているコミュニケーション・コミュニティという考え方の回復」である1)。

ハーバーマスは、コミュニケーションを「社会的行為の一形態」と位置づけ、また「社会的行為は言語を基礎としており、したがって、社会は言語的に形成され、支えられる実体である」、と論じる。彼にとってコミュニケーションは「すべてに向けて開放されているとともに、あらゆる社会的行為の基礎」なのであり、したがって、「決して道具的関係に還元され得ない」のである。なぜなら、「対話的なプロセスは常に閉鎖に抵抗し、したがって結局は、支配に抵抗するからである」2)。

ハーバーマスのこのような社会理論は「近代社会のなかに対話的な合理性を見出し、対話的な構造がいかにして政治的可能性の基礎を提供し得るのかを明らかにする」ことを目標としている。それ故、彼のモダニティ論は「資本主義の道具化された力に抵抗できるコミュニケーションの批判的形態を拡大するという観点に立って、そこからモダニテイの再建を目指そうとする」のである。要するに、近代社会の理論化は「それ自体としては、生活世界の対話的な構造がシステムの道具的合理性に抵抗するところの、システムと生活世界の抗争の一つの表現でもある」のだと彼は強調するのである3)。

ハーバーマスにとって、コミュニケーションは二つのレベルで機能する4)。一つは「社会的統合の基礎的媒体」として、もう一つは「政治的立場の競合も含めた紛争を調停する手段」としてである。前者のコミュニケーションは「社会的行為の基本的な言語的性格のなかに埋めこまれている。すべての社会的行為は言語によって媒介されるが、言語の本質は共有される世界における社会的行為だという点にあるのだ」。なるほど、「権力と多様な病理は対話的な構造を隠蔽したり、歪めたりするけれど、人びとが自らの差異にもかかわらず、特定の事柄について合意に達することは常に原則として可能なのである」。換言すれば、「社会的行為が言語を通じて明確化されるという事実それ自体が、共通の真理、正義、倫理、政治についての共通の考え方を可能にすることを示唆している

のである。発話の能力そのもの(The very capacity to speak)が他者との合意の可能性に向かうのであり、共有される世界に関する暗黙の前提に向けた志向性を生み出す」のである5)、とハーバーマスは主張する。

後者のコミュニケーションは、コミユニタリアン的な概念としての「生活世界」とも関連するので、ハーバーマスにとって決して合意に達することはないだろうが、それでも「対話的行為の方法を熟考しようとする人びとの能力を原則として排除できない」ことを意味する。すなわち、それは言語の第二のレベルである「審議的コミュニケーション(denberative communication)の反省的(reflective)で批判的(critical)な側面を構成する。それは常に日常生活からかけ離れた地点にあるが、しかし、常に日常生活において前提とされる地点でもある」。ハーバーマスは、この地点、すなわち、公共圏に関する研究において「近代社会がどのように公共的討議の空間を制度化したかについて論じている」が、彼の論証的、討議的民主主義(discursive democracy)という発想は「対話的プロセスとしての政治という、基本的にコミユニタリアン的な解釈を反映している」6)。

さらにハーバーマスのコミュニケーション。コミュニティにとって「コミュニティ」は「それが生活世界の対話的な行為の表現であるもあり得るし、支配構造を手つかずのまま残すものでもあり、純粋に道徳的な立場でなされるという点でコミュニケーション からの逃避所でもあり得ることから、両義的である」。したがって、「対話的な概念とし てのコミュニティ」はハーバーマスの理論において非常に重要である。というのは、彼 はコミュニケーション・コミュニティを次のように考えているからである、とデランティはこう論じている7)。

コミュニケーション・コミュニティという考え方は、近代社会の社会関係が権威、地位、儀式などその他の媒介物によってではなく、コミュニケーションをめぐって組織されることを意味している。もちろん、権力と貨幣が―法とともに―近代社会を導く最も重要な媒体ではあるが、こうしたシステマティックな再生産の形態は常に異なる論理によって再生産され、コミュニケーションと密接に結びつく反抗的な生活世界からの抵抗に直面する、というのがハーバーマスの研究の基本的前提である。近代社会ではますます対話的な空間が増大しているが、そのなかで最も重要なものは公共空間と科学である。公共圏は多様な対話的な場から構成されており、それはナショナルな形の市民社会からトランスナショナルな言説に至るまで、社会のすべてのレベルで可能である。ハーバーマスによれば、科学や近代的な大学制度もまた、開かれたコミュニケーション・コミュニティである。というのも、それが原則として合意によってのみ解決可能な真理へのコミットメントを特徴とするからである。真理は審議的な方法によってのみ到達することができ、合意により決定される、という考え方がハーバーマスのコミュニケーション理論の核心である。彼をコミュニタリアニズムの否定に向かわせ、オールタナテイヴな、より対話的なコミュニティという発想に向かわせたものこそ、この考え方である。もしもコミュニティが共有されるものだとすれば、それはコミュニケーションの形をとらなければならない。これがハーバーマスのコミュニケーション的行為理論の含意である。それは、コミュニケーション能力の表明に向かわせるものであり、変化を起こす力を持ったコミュニティという発想をも指示している。コミュニティは決して完全なものではなく、常に現れ出るものなのである。

ジェラード・デランティによるハーバーマスの「コミュニケーション・コミュニティ」についてのこのような論及は、現今の安倍政権と自公与党による悪しき政治的態度のあり様と「公共空間」あるいは「公共圏」に関わる私たち市民の心的態度(主体的選択に基づく行為性向)のあり様とを真剣に分析し、理解し、認識することを求めているように私には思える。

ということで、私は、先に「公共空間あるいは公共圏(1)」で2018年1月16日付朝日新聞朝刊の「耕論」に登場された3名の方々、すなわち、(1)林 春樹氏・欧州三菱商事社長(2)ロビン・ニブレット氏。英王立国際問題研究所所長(3)新井潤美・上智大学教授が「EUからの離脱交渉が進む英国。2016年6月の国民投票で離脱が決まってからは、先行きを悲観する論調も目立つ。栄華を誇ったかつての大英帝国の、足元と未来は」と題するインタビューで述べた「論調」の―全てではないが―必要な部分を書き込んでおいたので、本「理事長のページ」(「公共空間あるいは公共圏(2)」)において私が紹介し、言及したユルゲン・ハーバーマスとジェラード・デランティの「コミュニケーション・コミュニティ」論を参考に、読者が上記3名の方々の見解を考察することで「公共圏」について言及していただくよう願っている。そうすることによって私たちは「公共空間」あるいは「公共圏」が市民たる私たちの政治、社会、経済、文化などに関わる諸問題とその解決にどのように連携するのかを知ることになる、と私は考えている。

最後に私は、朝日新聞社説(2018年5月20付朝刊)の「9条俳句裁判 公共の場の表現を守る」の一部を掲載しておきます。「公共」・「公共空間」・「公共圏」とは何であるかを考え討議する際の参考になるかと思います。

梅雨空に「九条守れ」の女性デモ――。さいたま市の女性が詠んだ俳句を、公民館だよりに載せることを市当局が認めなかった問題で、表現活動への安易な規制を戒める判決が、東京高裁で言い渡された。

この公民館では、地元の俳句サークルで秀作に選ばれたものを、たよりに掲載するのを慣例としてきた。ところが女性の句は拒まれた。「公民館は政治的に公平中立であるべきだ」というのが、市側の説明だった。

高裁は、住民が学び、生活や文化を豊かにする場である公民館の役割に注目した。

学びの成果の発表を思想や信条を理由に不公正に取り扱うことは、思想。表現の自由の重みに照らして許されない。意見が対立するテーマだから排除するというのは理由にならない。

そう指摘して、一審に続いて女性に慰謝料を支払うよう、市に命じた。(中略)人びとが学び、意見を交わし、考えを深めることが民主主義の基本である。そして、その根底を支えるのが表現の自由だ。

もちろん、他者の人権を侵すヘイト行為などは、厳しく批判されなければならない。

だが、そうではない活動は最大限保障するのが、憲法の説くところだ。自治体は市民と対立するのではなく、自由を守る道を一緒に進んでもらいたい。

1) G、デランティ著『コミュニティ』、p、157.

2)同上、p,157.

3)同上、p、157.

4)同上、p,158.

5)同上、p、158.

6)同上、p、158.

7)同上、pp,158-9.

(なかがわ ゆういちろう、理事長。明治大学名誉教授)

●理事長のページ(No.61)●2018年02月28日 18.03.12更新

公共空間あるいは公共圏(1)

中川 雄一郎

私は常々思っているのであるが、私には「生活習慣」というよりはむしろ―もしそういう言葉があるとすれば―ある種の「生活癖」があるのかもしれない。それは、5,6年ほど前からであるが、いくつかの新聞記事、特に約1~2カ月間ほどの日刊紙の記事を保存する癖である。なぜそのよう癖がついてしまったのかと言えば、新聞に記載された政治、経済、社会、文化、思想、歴史(それにたまにはスポーツ)の領域に関わる多少専門性のある記事にじっくり目を通し、それぞれの内容について私なりの評価をしようと考えるようになったからだと、私は記憶している。

朝日新聞朝刊を例にとれば、私が保存した記事の多くは、2ページに及ぶ「オピニオン&フォーラム」欄のそれであり、それには社説をはじめ、読者の声、インタビュー、紙面批評、記者の意見、それに「耕論」おおび「政治季評」と称するオピニオン欄、それに読者の「声voice」と「朝日川柳」欄などでびっしり組まれているので、それなりの厚さになる。

思えば、かつての「理事長のページ」(2012年2月)で私は「『無言国ニツポン』の深層心理」と題するエッセイを書いたが、それは、84歳の老人と13歳の少年が投稿した朝日新聞の「声」欄に掲載された投稿にヒントを得たものであった。このエッセイの一部を私は今でも協同組合の講演などで使っている。そこで今回の「理事長のページ」にも この手法を真似て、本号と次号の「理事長のページ」を埋めていくことにする。ただし、本号は「公共空間あるいは公共圏」と題するエッセイの「その(1)」としてであることをお断りしておく。したがって、ユルゲン・ハーバマスが唱えて知られるようになった「公共空間あるいは公共圏」については次号で論じることになるので、ご承知おきいただきたい。

そこで、ここでは2018年1月16日に刊行された朝日新聞朝刊「耕論」欄の「英国流どこへ」について、次の3名「(1)林 春樹・欧州三菱商事社長(2)ロピン・ニブレット・英王立国際問題研究所所長(3)新井潤美(めぐみ)・上智大学教授」の方々がインタビューに答えているので、ここで簡潔にそれぞれのインタビュー内容を記すことにする。なお、インタビューの「英国流どこへ」の聴きどころは「EUからの離脱交渉が進む英国。2016年6月の国民投票で離脱が決まってからは、先行きを悲観する論調も目立つ。栄華を誇ったかつての大英帝国の、足元と未来とは」である。

(1)英国社会の特質は、すぐに結論を出さず、十分議論すること。話は相手の興味をそそる形でなるべく長く続けていくことが大事。第2次大戦以前に英政府が出した宣伝ポスターにある「キープ・カーム(keep calm,earry on平静を保ち、普段の生活を続けよ)」です。慌てず、状況を把握した上で対応していく大局観が海洋国家としての成功につながった。(中略)日系企業が‥‥‥ロンドンの金融街シティを移転することは不可能でしょう。最大の懸念は(EU)離脱によって優秀な人材が流出すること。農業分野では、(農業に)従事するEU移民が入れないと、(農業を)維持するのが難しくなる。(中略)

製造業とサービス産業での連携やイノベーション(新機軸)でどこまで協力できるか。英国は毎年、再生エネルギーの比率を高め、ガソリン及びディーゼル車禁止に向けたルール作りでも発行している。持続可能な開発目標(SDGs)を積極推進し、国際規範を作るパートナーとして、英企業や政府を巻き込んでいけないか。英国は決めたことは守ってくれる。多極化し不確実性が高まるいま、日英両国がお互いに寄り添っていくことが、今後のリスクへの担保になる。(後略)

(2)(前略)英国にはEUから離脱しても国際社会の主要プレーヤーとしての能力があ る。英語、標準時、ロンドン、世界との歴史的つながり、世界屈指の情報機関。国際安全保障理事会の常任理事国、G7(主要7カ国首脳会議)、G20などの地位は変わりません。皮肉なことに、EUを離脱するが故に、英国は自国の外交、防衛、開発の各面で拡充を目指すことにもなるのです。それが世界にとって健全かどうか。(メイ首相が掲げる)「グローバルな英国」はより競い合う、ある種危険な英国かもしれない。

例えば、対ロシア対策でEUと意見が対立するかもしれない。ノロシアが独仏の分断を図ったとき、ドイツを支持すべき英国はEU首脳会議にはいません。多国間外交の代わりに英独二国間で調整しようとする。それは20世紀的な世界になることです。

英国の将来を考えるとき、不安定要素は、プレグジット(EU離脱)交渉の行方、米トランプ政権、欧州全域で高まるテロの3点でしょう。トランプ政権の登場で、英国は日本と同様に地政学上、かつてないほど不安定な状況に置かれている。安全保障や経済面で米国の揺るぎない支持を求めることはもはやできない。経済面で米国がEUの代わりになると考える人は英国の中では多数派ではない。米英二国間の貿易協定は英国にとって必ずしも最善の利益にならないでしょう。

「グローバルな英国」がより安全な世界をもたらすかは、英国が軍事面で強い欧州をつくることに協力するかにかかっています。……欧州の安保に英国が無条件に貢献することは、英国、欧州互いの利益になります。

日本にとって、欧州市場への玄関口としての英国は失われるでしょう。半面、「EUではない国」は、世界中の多くの国々にとって潜在的に興味深いパートナーになり得る。英国は日本と豪州、インドなどと特定の外交政策でEUを気にせずに連携できるようになる。英中関係もそうです。……「グローバルな英国」は、現在ではスローガンでしかありません。でも、将来的には実現することは可能です。

(3)一昨年に英国の国民投棄でEU離脱派が勝利した時、日本では「大英帝国の栄光をいまだに忘れられない」といった解説がされましたが、私は帝国意識というよりも「島国根性」(insularity・insularism)の方が大きな要因ではないかと思っています。

英国の島国根性というのは、他の国に対して関心がない、外国のことをあまり勉強せず、知識もないことです。英国人が欧州という時、多くの場合、そこには英国は含まれません。この気質が定着したのは、ヴィクトリア女王が在位したヴィクトリア朝(1837~1901年)の時代でした。国が繁栄して中産階級の力がさらに大きくなり、自分の国に最も興味を抱く人たちが増えました。

週刊誌記事によると、国民投票で離脱派が勝った日の翌朝、ある地方の肉屋がすぐに、店頭の重量表示を法律で義務づけられているキログラムから違法なポンドに変えたことが地方紙で報じられると、全国の食料品店主から「勇気ある行動」と賛同のメールが殺到した、ということもあったそうです。一般レベルでは、何でもEUによって決められている現状への不満から、以前の英国流に戻れるという程度の理解しかない人が多かったようです。

若者の問では島国根性的傾向が徐々に薄れているようです。子どものころからメートル法に慣れていて、伝統的な単位への執着も強くない。……ただ、社会全体が「脱島国根性」に向かっているかといえば、そこまでは行っていないと思います。(反対に)最近、1930年代から50年代にかけて書かれた古き良き英国の姿を描いた娯楽小説が復刻されて人気を集めるといった英国的な価値への回帰の動きもあります。

また英国の市民権を得ようとする者に課せられる「英国での生活試験」では、生活に必要な教育、医療、各種手続きの知識に加え、英国の歴史、文化に関する知識も試されます。英国的アイデンティティを大事にしたいという気分はまだ強いようです。

この3名の意見が「公共空間あるいは公共圏」にどうつながるのか、ご想像ください。

((2)に続く)

●理事長のページ(No.60)●2017年11月30日 17.12.12更新

反知性主義あるいはポピュリズム(3)

―反知性としてのポピュリズム―

中川 雄一郎

「ポピュリズム」という用語を私たちがしばしば耳にするようになったのは、ドナルド・トランプ氏が2016年11月のアメリカ大統領選挙に共和党から立候補する旨を表明した後の共和党内での予備選挙で頭角を現してきた頃からだと私は記憶している。その頃のアメリカの主要メディアも日本の主要メディアも、「不動産実業家」としてその名を知られていたトランプ氏の「予想外の健闘」を「ポピュリズム」あるいは「大衆迎合主義」だと安易に観ていたようであった。かく言う私も、民主党の大統領候補ヒラリィ・クリントン氏との大統領戦は共和党の予備選挙のように行かないだろうと思っていた。日本にいてトランプ氏の政策的発言をテレビや新聞・雑誌で見聞きしている限りでは、最終的にクリントン氏が勝利するだろうと予測せざるを得ない(編注:太文字は圏点)のであった。何しろ彼は、雌雄を争う大統領選であるにもかかわらず、共和党の大統領候補者となっていくのと同じ調子で、ある時は口汚く、またある時は自信たっぷりに、産業的、経済的に疲弊してまった、かつて繁栄した工業地帯の人びとに雇用と経済を取り戻すのだと「アメリカ・ファースト」を呼びかけ、アメリカ(人)の労働者の雇用や職を奪ってしまう移民の制限を公言し、そしてその返す刀で、麻薬や犯罪をバラ撒くメキシコからの不法移民を防ぐために「メキシコとの国境にメキシコの費用で壁を築く」のだとの公約を言い立てているのであるから、日本にいる私にとって「トランプ勝利」は文字通りの「予想外」である、と言わざるを得ないのである。そして以後私は、この単純にして身勝手な「アメリカ・ファースト」こそ彼の「単一の政策志向」、別言すれば、「政策アイデンティティ」であると考えることにした。

そう考えると、先般の来日時にトランプ大統領が大統領専用機で羽田空港や成田空港ではなく、「横田基地」に降り立った意図もよく分かる。彼は、「アメリカ軍の横田基地」に降り立つことで日本がアメリカの従属国であることを日本国民に思い知らせ、安倍首相に「アメリカ・ファーストについて良きに計らうよう」命令したのである。トランプ大統領の行為は日本国民を侮辱して憚らない支配者然の意識だと言うべきである。にもかかわらず、安倍首相は直ちに彼の命令に応えて、巨額に及ぶ兵器・武器をアメリカの軍需産業から購入することを約束したのである。このような安倍首相と安倍政権の「対米従属的政治態度」を私は「敗北の内弁慶」と呼んでいる。

安倍首相の政治は、その意味では、かつて小泉首相がブッシュ大統領にそうしたように、以前はオバマ大統領からの、今はトランプ大統領からの「対米従属的要求」に呼応して動いているのである。文芸評論家の加藤典洋氏(早稲田大学名誉教授)は『朝日新聞』(「オピニオン」2017年10月20日朝刊)で先の衆院選で見えた状況を「対米自立か従属か 真の焦点」と題して次のように指摘した。多少長くなるが、教えられる点がいくつもあるので引用しておこう(一部省略)。

「保守」という考え方は、フランス革命への反動から出てきたもので、理性によって急進的に社会を変革することへの懐疑や、慣習と制度化による漸進的な変化の重要性を説く政治思想でした。大切なのは、そこに、社会全体に共通の目標が前提とされていることです。つまり、保守と革新はその目標に近づく方法をめぐる手法の対立でした。その意味では、安倍政権はもはや保守ではありません。戦後の第一の目標として従来の保守政治が堅持してきた国の独立という大前提、つまり対米自立の目標を、自分の政権維持のため事実上放棄しているからです。

戦後保守政治は、敗戦、占領を経て、独立をどうやって確保するかという問題と常に向き合ってきました。……保守本流と言われる吉田、池田、佐藤(首相)の時代の戦略は、不平等な地位協定を含む日米安保条約の制約のもと、できる限りの自立をめざしつつ、もっぱら経済的繁栄によって国民の自尊心を満足させる「親米・軽武装・経済ナショナリズム」路線でした。その後も、米国の要求を最小限に受け入れる妥協をしながらも、したたかに独自の外交や政治決定権を回復して日本の国益を追求するという政治目標が、保守政権のなかでは共有されてきました。

ところが、少なくとも第2次安倍政権以降は、これまで堅持されてきた、そうした国益保全のための対米自立に向けた努力が全く見られません。沖縄の普天間飛行場の辺野古移設での米国べったりの姿勢、県民への非情さもそうですが、自衛隊の使命感と安全を考えたら、米軍に指揮権を委ねたままでの集団的自衛権の行使容認は無責任で、国益に反します。また、米国を忖度し、国連の核兵器禁止条約に参加しなかったのも、原爆の犠牲者の尊厳を守るという国の義務の放棄です。

安倍政権が掲げる憲法九条に自衛隊を明記する改正も、「自主憲法制定」という言葉によって、あたかも対米自立をめざしているかのように装っていますが、その実態は対米軍事協力のための改正でしかありません。(中略)

今回の選挙で立憲民主党の枝野幸男代表は、当初「私はリベラルであり、保守です」と言っていましたが、その後の毎日新聞のインタビューでは「保守と対立するリベラルと位置づけるなら、我々はリベラルではありません」と発言しています。しかし、ここは踏ん張らないといけない。社会の空気がなんとなく「リベラル」に対して否定的になってきたからといって、「リベラル」の旗を掲げる党がなくなってしまえば、80年前の繰り返しになってしまいます。

今回の選挙で気づかなければならないのは、本当の選択肢が、保守かリベラルかではなく、対米従属による国益追求か、対米自立による国益追求か、の間にあるということです。

加藤典洋氏は、安倍首相と安倍政権は「沖縄の辺野古問題」に典型的に見られるように、「日本の国益を追求する」対米自立を目指す「保守」ではもはやなく、ひたすらアメリカ・ファーストに従属することで自らの政権を維持しようとしているのだと厳しく批判しているのである。そして私から見れば、「保守」でなくなった安倍首相は今や、ある種のポピュリストであり、安倍政権の行動はある種のポピュリズムなのである。なぜなら、彼とその政権は、一方で国民主権を実体化させるのに不可欠な国会開催を無視した行動を取り、他方で海外において自己と彼の政権の政治的行為の正当化を演出することで「大衆を彼のパフォーマンスに迎合させる」べく行動しているからである。実際のところ、安倍首相とその政権のポピュリズムは「大衆に迎合する」ことを意味するのではなく、「大衆が彼とその政権の政治的行為に迎合するよう取り繕う」ことを意味する用語であることを彼とその政権は明らかにしたのである。

私としては、トランプ大統領は――彼自らがそう呼んでいる――「世界No.1 のアメリカ」の大統領に相応しい、世界的な観点や視点に基づいた責任ある政策やビジョンを国内外に向けて発信し、それに応じた政治行動を積極的に遂行し展開していくのかなと思ってきた。しかしながら、彼はどうもその気がないようで――政治舞台に現れた――2015年のままに相変わらずポピュリスト的パフォーマンスを駆使しているので、私は彼の本志が何であるのか知りたくなった。そこで既に「研究所ニュース」のNo.58(森本あんり著『反知性主義』)及びNo.59(水島治郎著『ポピュリズムとは何か』)で言及した「ポピュリズム」を踏まえて、ここでは薬師院仁志著『ポピュリズム:世界を覆い尽くす「魔物」の正体』(新潮新書)を手本に、トランプ大統領の政治家というよりも事業経営者として政治の舞台に登場した彼の本志を探りつつ、「日本の政治におけるポピュリズム」について観ることにする。

ところで、以前私は、本ニュースの「理事長のページ」(No.37, 2012年2月)で「『無言国ニッポン』の深層心理」と題したエッセイを書き、その一部で「無言国ニッポン症候群」をつくり出す因子は「他者の尊厳を無視あるいは軽視する、他者への配慮を欠く社会的な空気」であること、そしてその「空気」を放出しているのが「俗物的欲求や欲深さを正当化」し、「人間の行動について単純で割り切った考えをする」新自由主義者たちであって、彼らは「権利を行使する能力の不平等が現に果たしている役割(パート)」について真剣に考察することなくあしらってしまい、それ故にまた「シチズンシップの遂行を妨げている本当の障害物である制度や機関や機構――主に、排他的な政府・国家や市場の不平等――を無批判的に受け入れ」、その結果、「問題の根本に手をつけないまま更なる不平等を生みだすような政策を先導してしまう」と、指摘しておいた。私のこの指摘は、当時、「権利の縮小」と「新しい権利の停止」を主張して、「権利の一層の充実を求めている弱い立場の人びとにとっての自由」に対して脅威を煽っていた「橋下徹とその仲間」にも向けられていた。

振り返ってみると、私のこのような指摘は間違いではなかった。この指摘はダニエル・ベルの新自由主義にたいする批判を受けてのそれである。ここで再度、ベルが批判した新自由主義者の描く「人間像」を示すと次のようである。

新自由主義政策を許してきた資本主義が直面している経済的ジレンマは、われわれが俗物的欲求を是としてきた事実の結果なのである。この俗物的欲求は、道徳的見地に立とうが、税を課せられようが、欲深さを抑えることに抵抗する。要するにこれは、「自由主義という名の個人主義」であって、この個人主義は「民主主義やシチズンシップに対して自分本位の態度や道具主義的な態度を助長してきたのであって、民主主義やシチズンシップを共同(協力し協同する)生活の表現としてみなすのではなく、自己の利益を促す方法とみなすのである。権利は大いに要求するが、責任はまったく受け入れないのである。これは「自由が勝手気ままに変異する」ことを最善とする人間像である。

そして私はこのエッセイの最後に、私が翻訳したキース・フォークスの『シチズンシップ』の一節を記しておいたので、ここでも書き記しておこう。ポピュリズムやポピュリストの「単一の政策志向」や「政策アイデンティティ」との思考の相異が分かるというものである。

人間は多様であり、また創造的でもあるのだから、人と人との対立を避けることはできないだろう。だが、この対立はしばしば非常に生産的であって、しかも必ずしも激しい感情や言葉(あるいは暴力行為)を伴うものではない。実際、シチズンシップがその一部を成している政治のまさにその目的は、妥協や歩み寄りを通じて紛争や争議を解決することである。権利が社会的な対立を解決するのに重要な役割を果たすのは、個人はお互いに最大の尊敬を払うこと、また個人は他者の目的のための単なる手段だとみなされてはならないことを、権利をして人びとに思い起こさせるからである。

フォークスのこの言葉を私たち一人ひとりが明確に理解し、自覚するようになれば、ポピュリズムやポピュリスト的人間像を私たちが問題にすることはないであろうが、そうならないのが人間の世界である。先般、朝日新聞朝刊(2017年11月18日)に「政治家の言論 その荒廃ぶりを憂える」と題する社説が掲載された。その「政治家」とは日本維新の会の足立康史衆議院議員である。彼は加計学園の獣医学部問題の審議する衆議院文部科学委員会で他の政党の議員3人を名指しして、「彼らは犯罪者だと思っています」と言ったそうである。しかも、犯罪者である「相応の論拠」を示さずに、である。これは明白な中傷である。社説は「各党から抗議されると『陳謝し撤回したい』とすぐに応じた。その軽薄さに驚く。言論の府を何だと思っているのか」と、強く叱責している。彼は朝日新聞に対しても自分のツイッターで「朝日新聞、死ね」と書いたそうである。そして社説は「『犯罪者』『死ね』『こんな人たち』。国策に重責を担う政治家が論争の相手を突き放し、対立と分断をあおる。そんな粗雑な言動の先にあるのは政治の荒廃であり、それに翻弄される国民である」と批判して締め括った。「犯罪者」と「死ね」は足立議員の、「こんな人たち」は安倍首相の「言葉」である。足立議員と安倍首相をさすがに一緒にできないが、足立議員は正真正銘のポピュリストであり、橋下徹氏も強調するように、「感情に訴えて、人びとを扇動する」ことが彼の国会での「仕事」なのである。

しかしながら、私にしてみれば、「言論の府」である国会は「学問の府」である大学と同じく、ユルゲン・ハーバーマスの言う「コミュニケーション・コミュニティ」なのである。すなわち、コミュニケーション・コミュニティは言語を基礎とする「社会的行為の一形態」であり、しかも「言語的に形成され、支えられる実体」であり、それ故にまた「すべてに向けて開放されている」のである。そうであるから、コミュニケーションは「すべての社会的行為の基礎」となっているのである。

言論の府たる国会が、それ故、「すべての社会的行為の基礎である」と安倍首相をはじめすべての国会議員が正しくも理解し自覚するならば、「反知性としてのポピュリズム」は姿を消すであろうが、自公政権による国会運営の本末転倒の実態を見ていると、私たち市民が自らの生活と労働において「反知性を許さない」環境を創り出していくよう自覚しなければならないだろう。

最後に、薬師院仁志氏の主張を記しておこう。

「政治制度は教育的な側面を持つ必要がある」。事実、全ての有権者が自らの参政権を有効に行使するためには、それだけの判断能力や判断材料を与えられなければならないだろう。それは、不適切な選挙による社会的な悪影響を防ぐとともに、投票者自身の権利を保障することでもある。(中略) 知識や文化の尊重という価値観が崩れてしまえば、学校教育そのものが意味を失う。学校教育が、学歴社会のなかで私的利益を実現するための手段に堕してしまうからである。そうなると、自分たちが幸福になるには、自分たちの手で住み良い社会を作ることが不可欠だという、あまりにも自明な事実が無視されるのだ。民主主義は、自分たち自身の自由な判断で住み良い社会を作る制度であり、各自の自由な判断は、知識の普及によって可能になるのである(薬師院仁志、同上、pp.127-8)。

●理事長のページ(No.59)●2017年08月31日 17.12.12更新

反知性主義あるいはポピュリズム(2)

―ポピュリズムとは何か―

中川 雄一郎

研究所ニュース前号(No.58)の「理事長のページ」で私は「反知主義あるいはポピュリズム」の主題に「アメリカにおける反知性主義」の副題を付して、森本あんり著『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)を大まかに紹介しつつアメリカにおける「現代の反知性主義」の意味について簡潔に言及しておいたが、本号においても私は水島治郎著『ポピュリズムとは何か:民主主義の敵か、改革の希望か』(中公新書)を大まかに紹介しつつ副題の「ポピュリズム」について簡潔に言及する。したがって私は、本号においてもう一度、森本氏の言う「反知性主義」を彼自身が提示した「知性と知能の相異」という観点から「ポピュリズム」を簡潔に追究してみることにする。前号で紹介した森本氏の指摘はポピュリズムのみならず今般の一連の「安倍政治の現実」についても示唆に富んでいると私には思えるからである。

(1)知性(intellectual)と知能(intelligence)は異なる:知能的(インテリジェント)なのは人間だけとは限らない。知能的な動物はいるし、知能的な機械も存在する。しかし、知性的(インテレクチュアル)な動物はいないし、知性的な機械は存在しない。すなわち、知性は人間だけが持つ能力である。

(2)この歴然たる用語法の違いは何を意味するのか:知性とは、ただ単に(編注:太文字は圏点)何かを理解したり分析したりする能力ではなく、それらの能力を自分自身に適用する「ふりかえり」の作業を含むのであって、そうすることで知性は、それらの能力を行使する行為者としての、すなわち、人間としての人格や自我の存在を示唆するのである。知能が高くても知性が低い人はいる。それは、知的能力は高いが、その能力が自分という存在のあり方へと振り向けられない人のことである。だから、犯罪者には「知能犯」はいるが、「知性犯」はいないのである。

(3)では、「反知性主義」とは何か:上記のことから、「反知性」の意味も「単に知性の働き一般に対する反感や蔑視ではない」ことが分かるだろう。それは「最近の大学生が本を読まなくなったとか、テレビが下劣なお笑い番組ばかりであるとか、政治家たちに知性が見られないとか、そういうことではない。知性が欠如しているのではなく、知性の『ふりかえり』が欠如しているのである」。「知性のふりかえり」とはすなわち、「知性が知らぬ間に越権行為を働いていないか」・「自分の権威を不当に拡大使用していないか」と絶えず「ふりかえる」ことであり、そのことを敏感にチェックしようとするのが反知性主義なのである。

(4)「もっとも、知性にはそもそもこのような自己反省力が伴っているはずであるから、そうでない知性は知性ではなく、したがって、やはり知性が欠如しているのだという議論もできる」。この議論は、私に言わせれば、例えば森友学院や加計学園など安倍首相に関わる不明朗な「忖度」=「越権行為」や「権威の不当な拡大使用」、それに反立憲主義から「共謀罪」成立に至るまでの一連の政治過程で見せた自公・安倍政権による国民無視の知性無き「民主主義の荒廃した姿」(朝日新聞)にも充分当てはまるであろう。

このように、アメリカにおける「反知性主義」は日本における「反知性主義」とかなり異なっていることが分かる。前号で触れておいたが、日本では反知性主義は「実証性や客観性を軽んじ、自分が理解したいように世界を理解する態度」(佐藤優)と見なされており、いわば「社会の病理をあらわすネガティヴな意味」で受け取られている。この違いを一言で表現すれば、「反知性主義が生まれた背景の違い」であると言えよう。森本氏は、アメリカで反知性主義が生まれた背景をこう語っている。

しばしば言われているように、アメリカは中世なき近代であり、宗教改革なきプロテスタンティズムであり、王や貴族の時代を飛び越えて、いきなり共和制になった国である。こうした伝統的な権威構造が欠落した社会では、知識人の果たす役割も突出していたに違い。それが本書で辿ったアメリカの歴史であるが、反知性主義はそれと同時に生まれた双子の片割れのような存在である。双子は、相手の振る舞いを常にチェックしながら成長する。他の国では知識人が果たしてきた役割を、アメリカではこの反知性主義が果たしてきた、ということだろう。

森本氏は、すぐ前で示した佐藤優の「反知性主義の定義」に基づいて、「政権中枢にいる日本の政治家(麻生財務大臣-中川)がナチズムを肯定するかのような発言をし、その深刻化さを自覚できないでいる、というのはその典型的な症状」であり、「ここには、知性による客観的な検証や公共の場における対話を拒否する独りよがりな態度が見える」と日本的反知性主義を強く批判している。麻生大臣のあの「ナチズム肯定発言」はおそらく欧米では国会議員辞職では済まされないだろう、と私は思っている。

また森本氏は社会学者の竹内洋の定義についてこう記している。「社会の大衆化が進み、人びとの感情を煽るような言動で票を集めるような政治家があらわれたことに、反知性主義の高まりを見ている」と述べ、こう批判を続けている。「こうした政治家(橋下徹氏-中川)は、メディアに登場して『本ばかり読んでいるような学者』の学問や知性を軽蔑した発言をすると、一部の有権者が喝采を送ってくれるのを知っているのである。民主主義社会では、政治が扇動家やポピュリズムに乗っ取られる危険性は常に伏在している」のである。

それでは、森本氏の「民主主義社会では、政治が扇動家やポピュリズムに乗っ取られる危険性が常に伏在している」との言葉は何をわれわれに訴えようとしているのだろうか、ここで水島治郎著『ポピュリズムとは何か』に基づいてその意味するところを簡潔に追ってみることにしよう。

水島氏は、彼の著書『ポピュリズムとは何か』に「民主主義の敵か、改革の希望か」という副題を付していることから分かるように、ポピュリズムを「デモクラシーに内在する矛盾を端的に示すものではないか」と考えている。というのは、「現代デモクラシーを支える『リベラル』な価値、『デモクラシー』の原理を突きつめれば突きつめるほど、それは結果として、ポピュリズムを正統化することになる」からであり、もっと簡潔に言えば、「現代デモクラシーは、自らが作り上げた袋小路に迷い込んでいるのではないか」、と水島氏は言う。果たして人びとは、ポピュリズムあるいはポピュリズム政党が「民主的諸制度に対する重大な脅威だと認識している」のか否か、ということになろう。

しかしながら、アメリカ合衆国から始まったポピュリズムの歴史を紐解くと、ポピュリズムを「デモクラシーを危機にさらすもの」とする見方は必ずしも一般的でない、と水島は言う。「むしろかつてのポピュリズムは、少数派支配を崩し、デモクラシーの実質を支える解放運動として出現した」のであって、例えば「19世紀末のアメリカ合衆国、20世紀のラテンアメリカ諸国を典型として、既成の政治エリート支配に対抗し、政治から疎外された多様な層の人々、すなわち、農民、労働者、中間層などの政治参加と利益表出の経路として、ポピュリズムが積極的に活用され」、また特にラテンアメリカにおいて「労働者や多様な弱者の地位向上、社会政策の展開を支えた重要な推進力の一つがポピュリズム的政治だったのである」。それ故、「ポピュリズムとデモクラシーの関係は一筋縄ではいかないことが分かる」のである。

そこで、われわれが現代の「ポピュリズムの功罪」を理解しようとするならば、ポピュリズムの持つ「二つの論理」、すなわち、かつての多様な層の人びとの「解放の論理」としてのポピュリズムが、現代では排外主義と結びついた「抑圧の論理」として席捲している事実を捉えることが重要である。とはいえ、現代におけるポピュリズムを「抑圧の論理」だけで捉えることはできない。なぜなら、近年のヨーロッパにおけるポピュリズムがそうであるように、イスラム系の移民を批判する際に「男女平等を認めないイスラムは問題である」、あるいは「民主主義的価値と相容れないイスラムは認められない」というロジックを展開して、「ジェンダーの平等やデモクラシーを擁護するが故に移民を排撃する」という主張を外向けには打ち出しているからである。その点では、現代のポピュリズムもまた「解放と抑圧」の「二つの顔を同時に持っている」のである。このことを理解しておいて、次に水島氏によるポピュリズムの「二つの定義」を示しておこう。

(1)固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に直接訴える政治スタイル:「政党や議会を迂回して、有権者に直接訴えかける政治手法」・「国民に訴えるレトリックを駆使して変革を追い求めるカリスマ的な政治スタイル」である。このようなポピュリズの事例としては中曽根政権、サッチャー政権、サルコジ政権、ベルルスコーニ政権などが挙げられるが、私はこれらの政権に小泉政権を加えたい。

(2)「人民」(民衆・市民)の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動:政治変革を目指す勢力が既成の権力構造やエリート層(および社会の支配的な価値観)を批判し、その変革を実現することを「人民」に訴えていく運動。この運動は「人民」と「エリートと特権層」との二項対立を常に想定している。その際、変革を目指す勢力=「人民」=「善」であり、エリート層=「人民をないがしろにする遠い存在」=「悪」である、として描き出す。フランスの国民戦線(National Front)やオーストリアの自由党(Liberal Party)などのポピュリズム政党がこのような立場をとっている。

実は、ポピュリズムにはもう一つの定義がある。ある意味で、ヨーロッパにおいてはこの第三の定義が有力であるように私には思われるので、私としては第三の定義をここに付け加えておく。すなわち、

(3)ポピュリズムは伝統的な右派と左派に分類できないのであって、むしろ基本的に「下」(社会的に下層)に属する運動である:既成政党は右派も左派もひっくるめて社会的に下層ではない「上」の存在であり、したがって、ポピュリズムはその「上」のエリートたちを下から批判する運動なのである。

さて、水島氏の分析に戻って、これら二つのポピュリズムの定義のうち、水島氏は(2)の定義、すなわち、「エリートと人民」の対比を軸とする政治運動としてのポピュリズムの定義を採用する。「なぜなら、現在、世界各国を揺るがせているポピュリズムの多くは、まさにエリート批判を中心とする「下」からの運動に支えられたものだからである」。そして水島氏はその「下」からの運動の実体を次のように論及する。

近年の欧州におけるポピュリズム政党の台頭や、EU離脱をめぐるイギリスの国民投票、2016年のアメリカ大統領選挙で露わになったのは、既存のエリート層、エスタブリッシュメント(支配階級)に対する「下」の強い反発だった。グローバル化やヨーロッパ統合を一方的に進め、移民に「寛容」な政治経済エリートに対し、緊縮財政や産業構造の空洞化などの痛みを一方的に負わされ、疎外感を味わう人々の反感が、現在のポピュリズムを支える有力な基盤となったのである。ポピュリズム勢力は、既成政治から見捨てられた人々の守り手を任じ、自らを「真の民主主義」の担い手と称しつつ、エリート層を既得権益にすがる存在として断罪することで、「下」の強い支持を獲得している。

水島氏の主張は正鵠を射ている。本研究所報(第57号/2017年1月)にイギリスの「EU残留・離脱」の国民投票結果について、マーク・サディントン氏が寄せてくれた論文が掲載されている。サディントン氏はそのなかで「EUが抱える問題点」・「離脱派多数の背景にあるイギリス社会の『分断』」・「投票パターンの地勢的な差異」・「ポスト工業化政策によって置き去りにされた地域」・「都市政策の余波」・「グローバリゼーションと国際関係による翻弄」について具体的でかつ要領能く論じてくれており、私は彼の考察からイギリスの、延いてはヨーロッパの社会状況とポピュリズムの現況を知りかつ学ぶことができた。しかし同時に、私はある種の危機感を覚えた。その危機感は水島氏の論考を読んで覚えたそれでもあった。

私のその危機感は、地域間および階層・階級間の「下」対「上」の対立、「職を求めてやって来た移民」対「彼らを迎える住民」の対立、そして「人びとの民主主義への信頼」の動揺である。これらの「対立」の危機や「民主主義への信頼」の危機が、民主主義を支える「市民の自治・権利・責任・参加」をコアとするシチズンシップに必ずや悪しき影響を及ぼすことは、これまでしばしば経験されてきた。しかもシチズンシップは特定のコミュニティ(政治的共同体)によって支えられるのであるから、コミュニティへの帰属によってはじめて保障される個人の平等な権利や尊厳もまた影響を受けざるを得なくなる。しかもシチズンシップを支えるコミュニティは、多様な価値や文化を持つ個々人が討議と妥協を通じて共存のルールを創り出すことで成立する政治的構築物なのである。このことは、コミュニティは市民が積極的に政治に参加する責任を負うことではじめて維持されるのである。それ故、「下」対「上」の「対立」や「移民」と「住民」の対立は民主主義への信頼を弱め、したがって、シチズンシップを危機に追いやるかもしれない。

シチズンシップはまた「市場の自由」を保障するだけでなく、市場がもたらす不平等を矯正することで政治的な平等を保障するために資源の再分配を要求する。さらにシチズンシップはグローバル化による世界的規模のリスクや不平等に対し国家を超えた対処を求められる。その意味で、シチズンシップは地域コミュニティや広域のコミュニティ、国家連合それにグローバルな国際組織といった複数のレベルにおける各々のガバナンスを通じて保障されなければならないだろう。

こうして観ると、ポピュリズムの問題は、個人の権利と尊厳に関わって、国内外の政治、経済、文化それに社会に及ぶ諸問題を映し出していることが分かる。森本氏の「民主主義社会では、政治が扇動家やポピュリズムに乗っ取られる危険性が常に伏在している」との訴えにわれわれは想像力を働かせ、逞しくしなければならないだろう。

●理事長のページ(No.58)●2017年05月31日 17.12.12更新

反知性主義あるいはポピュリズム(1) 中川 雄一郎

今年の3月末を以て大学を定年退職した私は、4月・5月の2カ月間ほどで「7畳プラス1畳余の備え付けベッド」の空間しかない狭い書斎を整理・整頓をしようと気張って、まずはこれまで乱雑に放って置いた書棚の跡片付けに取り掛ったのだが、予想通りと言うべきか、5月末の今になっても片付けは遅々として進まず、特に書物の跡片付けに手間取っている。ということで、狭い書斎の空間は一層乱雑になり、却って狭くさえなってしまった感さえ覚える。こうなると、書棚の跡片付け終了の目標を5月末ではなく7月末に変更する理由を考えなければならなくなる。そこで思いついた理由が、現に取り掛っている翻訳(Economies of Salvation: Adam Smith and Hegel『救済の経済:アダム・スミスとヘーゲル』)と書斎の整理・整頓とを同時進行させることである。

狭い我が家も、息子も娘も独立・結婚したことから、私の使える部屋が増えた。私は、これ幸いと、娘の居た部屋をほんの少しリフォームし、また娘がそれなりの幅のテーブルを残しておいてくれたので、そこで本を読み、原稿を書く空間を確保することができた。

こうして書斎の跡片付けと整理・整頓の終了目標を2カ月延長することを正当化し得たのであるが、しかし、その正当化故に私は、翻訳を進めるのに必要だと思える、主にスミスとヘーゲルに関わる書物を手に入れるべく御茶ノ水・神田界隈の書店を巡り歩くことになってしまった。何のことはない、結局のところ、この書店巡りの時間は「書斎の整理・整頓」の作業時間の大幅削減となるだけなく、翻訳に必要だと思える書物を購入することから本棚の乱雑振りも一向に治まらない状態をもつくり出してしまっているのである。

しかしそれでも、終了目標を2カ月延ばしたことによって私には「心の余裕」が生まれたような(編注:太字は圏点、以下同)気がするので、私自身はあえて納得しているところである。加えて、この書店巡りで私は、翻訳とは基本的に関係しそうもない、近年欧米で話題になっている「極右政党の変貌」=「ポピュリズム」・「反知性主義」の広がり、また日本での政治の右傾化=「反知性主義」の広がりとを含めた「日本・EU・アメリカの経済・政治・社会」に直接間接に関わる、深刻でしかも関心を引きつける「ポピュリズム」・「反知性主義」に関わる書籍を手にしてはしばしば見入ってしまうので、書斎の整理・整頓の進行を遅らせ、したがってまた本棚の跡片付けも容易に進まない状況を嘆いているのである。

そこで、現今の日本の政治状況とも大いに関連する反知性主義について今回の「理事長のページ」で(1)「森本あんり著『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)」を、そしてポピュリズムについては次回の「理事長のページ」で(2)「水島治郎著『ポピュリズムとは何か:民主主義の敵か、改革の希望か』(中公新書)」を紹介しつつ、安倍政治・自公維政治の反知性主義について私たちが明確に知見し得るようになるための一種の「はしがき」を書き置くことにする。

日本では、反知性主義は「どちらかといえば、社会の病理をあらわすネガティヴな意味」で使われることが多いが、総じて、反知性主義は、佐藤優が定義しているように、「実証性や客観性を軽んじ、自分が理解したいように世界を理解する態度」とみなされている。またポピュリズムは、教育社会学者の竹内洋が指摘しているように、社会の大衆化が進み、人びとの感情を煽るような言動で票を集めるような政治である、と観られている。これらの定義や概念は、ある意味で日本の現状に基づいているのであって、その点で、アメリカの反知性主義とも、また西ヨーロッパ諸国のポピュリズムとも多かれ少なかれ相違するかもしれない。しかしここでは、それらの相違を観るというよりもむしろアメリカの反知性主義と西ヨーロッパ諸国のポピュリズムについてそれらの真の姿を理解することを強調するものである。

(1)『反知性主義』は、主にアメリカ史における移民とキリスト教との関係から現在までのアメリカ市民とキリスト教との関係をベースに「反知性主義」について論究されている、ある意味で現在のアメリカ市民のアイデンティティの何であるかを教えてくれている。

著者の森本あんり氏は本来の反知性主義について「はじめに」でこう述べている:「反知性主義」は、知性そのものではなくそれに付随する「何か」への反対で、社会の不健全さよりもむしろ健全さを示す指標だったのである。(中略)「反知性主義」(anti-intellectualism)という言葉には、特定の名付け親がある。それは、『アメリカの反知性主義』を著したリチャード・ホフスタッターである。1963年に出版されたこの本は、マッカーシズムの嵐が吹き荒れたアメリカの知的伝統を表と裏の両面からたどったもので、ただちに大好評を博して翌年のピュリッツァー賞を受賞した。日本語訳がみすず書房からでたのは40年後の2003年であるが、今日でもその面白さは失われていない。(中略)

本書は、この奇妙きわまりないアメリカのキリスト教を背景として生まれた反知性主義の歴史を通観し、読者がそれぞれのしかたで現代社会を読み解くための道具立てとして提供しようとするものである。反知性主義は、どのような土壌に生まれ、どんな主義主張を成分としているのか。だれがその担い手となり、なぜこれほどの広がりを見せたのか。こうした疑問を少しずつ解きほぐしながら説明するには、ホフスタッターの見立てを出発点としつつも、それぞれの出来事や登場人物にふさわしい解釈と評価を当て直し、歴史の流れの中に再定位する作業が必要になる。反知性主義が21世紀のわれわれ日本人にとってもつ意味も、そこから新たに見えてくるはずである。

本書はこうして、キリスト教と結びついた「反知性主義」を手がかりにアメリカの歴史を辿ることで、現代における反知性主義の意味を整理し、論じる。まずは「知性とは何か」である。それは、「知性」(intellectual)と「知能」(intelligence)の違いを認識することである。「インテリジェント」なのは人間とは限らない:「インテリジェントな動物」はいるし、「インテリジェントな機械」も存在する。しかし、「インテレクチュアルな動物や機械」は存在しないし、知能的な動物はいるが、知性的な動物はいないのである。すなわち、「知性」は人間だけが持つ能力なのである。著者は「この歴然たる用語法の違いは何を指し示すか」と強調して、こう論じる:「知性」とは、単に何かを理解したり分析したりする能力ではなくて、それを自分に適用する「ふりかえり」の作業を含む、ということだろう。知性はその能力を行使する行為者、つまり人間という人格や自我の存在を示唆する。知能が高くても知性が低い人はいる。それは、知的能力は高いが、その能力が自分という存在のあり方へと振り向けられない人のことである。だから、犯罪者には「知能犯」はいるが、「知性犯」はいないのである。

それでは「反知性主義とは何か」。上記のことから「反知性」の意味も「単に知性の働き一般に対する反感や蔑視ではない」ことが分かるだろう。「それは、最近の大学生が本を読まなくなったとか、テレビが下劣なお笑い番組ばかりであるとか、政治家たちに知性が見られないとか、そういうことではない。知性が欠如しているのではなく、知性の『ふりかえり』が欠如しているのである」。「知性のふりかえり」それはすなわち、「知性が知らぬ間に越権行為を働いていないか」、「自分の権威を不当に拡大使用していないか」、と絶えず「ふりかえる」ことであり、そのことを敏感にチェックしようとするのが反知性主義なのである、と著者は論じ、さらに次のように主張する。「もっとも、知性にはそもそもこのような自己反省力が伴っているはずであるから、そうでない知性は知性ではなく、したがってやはり知性が欠如しているのだ、という議論もできる」。このことは、例えば現今の安倍首相に関わる(森友学院や加計学園への)「忖度」=「越権行為」、自公(維)・安倍政権による国民無視の知性無き国会運営にも当てはまる。

ではなぜ、「そのような反知性主義がアメリカのキリスト教を背景に生まれ、先鋭化していったのか」と、著者は自問し、こう答えている:アメリカは中世なき近代であり、宗教改革なきプロテスタンティズムであり、王や貴族の時代を飛び越えていきなり共和制になった国である。こうした伝統的な権威構造が欠落した社会では、知識人の果たす役割も突出していたに違いない。それが本書で辿ったアメリカの歴史であるが、反知性主義はそれと同時に生まれた双子の片割れのような存在である。双子は、相手の振る舞いを常にチェックしながら成長する。他の国で知識人が果たしてきた役割を、アメリカではこの反知性主義が果たしてきた、ということだろう」。

最後に、本書を読み解くなかで一つだけ合点のいかない論点が出てくる。それは「平等」という「理念」についてである。著者はそれを「エスタブリッシュメントに対する宗教的な異議申し立ての権利」によるものであり、またその権利は信仰復興(リバイバリズム)運動によって一般大衆一人ひとりの手にあることが確認されている、と言う。しかしながら、この「平等」あるいは「平等意識」は、現代にあってもなおアメリカ国内における平等であり平等意識であり続けており、他の国々・他の諸国民との間の「平等」あるいは「平等意識」についてはほとんど生かされていない、と言うべきである。とりわけ農産物に典型的に現れている日米貿易の不平等・不平等意識、自国の利益のために沖縄をはじめとする日本の多くの地方・地域に米軍基地を存在させていることなどアメリカによるさまざま不平等・不平等意識がはっきりと確認されるのである。「異議申し立ての権利」は、「平等」と共に民主主義の前提を構成するものであり、シチズンシップの最も重要な価値であることは誰しもが承認しているところである。

●理事長のページ(No.56)●2016年12月10日 17.02.09更新

異次元の人:安倍首相とトランプ次期大統領 中川 雄一郎

私は、「首相の『言い訳』」と題した先回の「理事長のページ」(『研究所ニュース』No.55、2016.8.31)で、安倍首相は、いわゆる「異次元の金融緩和策」を含めた「アベノミクスという名の経済財政政策」について、その政策実行プロセスを国民に具体的に説明することなく、まるで口癖のように「道半ばです」と言い放って済ませているが、それは「言い訳」にもなっていない、と批判しておいた。安倍首相は、物価安定目標として「2年で2%程度」消費者物価指数を引き上げると公言し、そのために「3本の矢」を放つのだと言い張った。しかしながら、3年過ぎても消費者物価指数は目標に達せず、それどころか消費者物価指数の(生鮮食品を除く2015年基準で)前年比上昇率は「マイナス0.4%」であったのだ。安倍首相は、大声で叫んでいた経済財政政策の目標が達成されなかったプロセスについて正直に国民に語らなければならないのだが、未だに「道半ば」の一言で政策の失敗を濁そうとしているのである。彼のこの政治姿勢は、国民にとってみれば、実に無責任な態度だという外ない。

安倍首相がそのような態度をとっているので、今では国民の多くも「3本の矢」に関心を寄せなくなってしまった。真の政治家であればこのような政治状況に責任を感じなければならないのだが、彼はどうも責任を感じていないように思える。そうであれば、われわれは彼の「3本の矢」が何であったのか、振り返ってみる必要があろう。

第1の矢は「大胆な金融政策」あるいは「異次元の金融緩和策」である。これについて私は、『研究所ニュース 』NO.47(2014. 9.1)で「『いわゆる』アベノミクスとは何だろうか」と題して触れておいたので、ここでは浜矩子氏の言葉を借りて簡潔に言及すれば、それは「量的緩和」という名の「国債買い支え政策」であって、いわゆる「財政ファイナンス」なのである。本来それは、日銀がやってはならない「禁じ手」なのである。次に「機動的な財政政策」と称する第2の矢であるが、それも国債残高、つまり国の借金1100兆円を前にして、まともな財政政策を打てないでいる。事実、日銀はその内のおよそ40%、すなわち、400兆円以上もの国債を保有しており、最大の国債所有者になっているのである。日銀は市場で国債を買っているので「財政赤字の穴埋めではない」と、彼は言い放っているが、実際は、新規発行国債を銀行や証券会社が落札すると直ちにそれを買い取っているのであるから、金融市場も認めているように、まさにそれは「財政ファイナンス」なのである。第1の矢の異次元緩和といい、第2の矢の財政政策といい、それらは政府の財政規律を歪め、政府の放漫財政を推し進める矢に外ならないのである。

このように、第1と第2の矢が実質的に財政ファイナンスであるのだから、第3の矢の「成長戦略」の中味も分かるというものである。TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)であったり、リニアモーターカーであったり、ベトナムへの原発販売であったり、また武器三原則の改悪による武器輸出であったり、である。しかしながら、TPPについては、TPPに強く反対していたトランプ氏がアメリカ大統領選挙で勝利したことから安倍首相の思惑がハズレてしまった。早々にトランプ氏への接見を試みて、彼を「信頼できる人物だ」と持ち上げてみたものの、「二国間交渉」を主張するトランプ氏の「TPP反対の強い意志」を安倍首相は感じ取ったに違いない、と私は思っている。またベトナムへの原発販売も、ベトナム国会が「福島原発の現況」を認識して原発導入を取り止めてしまったので、安倍首相の目は必然的に国内に向くことになる。そこに彼の目に映ったのが国内の大規模公共工事であり、そのターゲットがJR東海のリニアモーターカーである。そのターゲットの事例として、しんぶん赤旗(2016年11月23日)の経済欄「どうみる 債務1千兆円 ㊥」が「放漫財政支える日銀」と題して追究しているので、引用しておこう。

……日銀が金融緩和で金利全体を引き下げ、政府は低金利を利用して、リニア中央新幹線の建設など無駄で大規模な公共事業を拡大しています。

リニア建設のため、政府は財政投融資の仕組みを通じてJR東海に3兆円もの公費を低利で貸し付けます。政府が借り集めた資金を長期に低利で貸し付けます。政府が借り集めた資金を長期に低金利で固定して貸し付ける極めて破格の優遇策です。採算性や貸し付けの償還確実性はまともに検証されていません。

かくしてわれわれは、あの「3本の矢」が3本とも実質的な財政ファイナンスに収斂していることを認識した。その「3本の矢」が安倍政権の「第1ステージ」だそうである。なぜなら、第3次安倍内閣は「新3本の矢」を自ら「第2ステージ」と称したからである。しかし、安倍首相はあの「3本の矢」を未だ「道半ば」と言っているのであるから、どうして「第2ステージ」が始まるのか私には理解できない。が、人あって、実は「新3本の矢」は「3本の矢」ではなく「3つの的」なのであるとの批判に応えているのだと思えばよい、と教えてくれたので、私はそっとしておくことにした。

さて、その「新3本の矢」であるが、それは①「希望を生み出す強い経済」、②「夢を紡ぐ子育て支援」、③「安心につながる社会保障」、である。しかし、安倍首相が目指しているのは、唯一つ「国内総生産(GDP)を600兆円に増やす」希望であり、夢であり、安心であって、「一億総活躍」も「希望出生率1.8%」も「少子高齢化問題への挑戦」も実行性を伴っていないのである(日本経済新聞)。

しかしながら、安倍内閣がこの間行なったことは「新3本の矢」と到底関係がないと思われる「安全保障関連法案の強行採決」であり、「TPPの強行採決」であり、「自衛隊の南スーダンへの派遣の強行採決」であり、「年金引き下げ法案の強行採決」であり、そして「カジノ法案の強行採決」である。何のことはない、浜矩子氏が述べているように、「アベノミクスは彼の外交安全保障政策のお先棒担ぎに過ぎない」のである。彼は、2015年4月29日、アメリカ議会演説後に笹川平和財団でのスピーチで「アベノミクスと私の外交安全保障政策は表裏一体でございます」と断言しているのである。したがって、私も「アベノミクス」を「安倍のミクス(mix、混ぜ合わせ)」と呼ぶことにしたのである。

さてそこで次に、「異次元の『トランプノビジネス』」について言及しよう。

朝日新聞朝刊のコラム「経済気象台」(2016年11月12日)に「トランプ大統領に備えよ」と題した短文が載った。要約するとこうである:ドナルド・トランプ氏曰く「自分は交渉が得意なビジネスマンなので、これまでの指導者よりもうまく交渉できる」というのが彼のうたい文句である。したがって、彼は「これまで自明とされてきたあらゆることが交渉事になりうる」と思っており、「戦後世界を形成してきた米国中心の国際秩序は見直しの対象になる」し、「在日米軍の経費負担をさらに求めてくることもありうる」。また彼はビジネスマンの観点から経済をみようとするだろうから、それこそが実は問題になる。経済は経営と違うのであるが、ビジネスマンは赤字を嫌がることから、彼は「日本が不公正なやり方で対米貿易の黒字を積み重ねている」と言って日本をしばしば攻撃しており、われわれとしてはかなり奇異に感じざるをえない。彼は1980年代のイメージで日本を語っているのかもしれないし、彼の経済知識は偏っており、実情を分かっていない節があるようだ。いずれにしても、「世界が終わったわけではない」のだから、「日本の国益を第一に」トランプのアメリカと対応することが肝心であり、「日本経済が抱えている問題に引き続き着実に取り組むこと」が肝要である。「こちらが弱っているようでは相手と交渉もできないだろう」。

このコラムの筆者の意図もハッキリしないが、どうやら、「戦後世界を形成してきた米国中心の国際秩序は見直しの対象になる」というのがコラム筆者の中心軸であって、「日本の国益を第一に」対応するためにも、「日本経済が抱えている問題に引き続き取り組むこと」を求めている。私に言わせれば、「日本が抱えている問題」はアベノミクス(「安倍のミクス」)そのものであり、したがって、憲法改悪の問題であり、政治における民主主義の問題、経済的格差の問題であり、社会的な差別の問題などである。

同じ日付の朝日新聞の「オピニオン&フォーラム」の欄に「2016年は分水嶺か」とのタイトルで、寺島実郎氏「日本、自前の羅針盤持つとき」とイギリスのジャーナリスト、ビル・エモット氏「金融危機の禍根、一気に噴出」の主張が掲載されている。大いに参考となるので、簡潔に記しておこう。

前者は、イギリスのEU離脱とアメリカの「トランプ・ショック」は「(アメリカとEU)両方の輝きが後退した」ことの表現であって、それ故、その本質を直視することを求めている。すなわち、その本質的な課題は「民主主義は資本主義を制御できるのか」である。「資本主義は改革と効率を志向して前進する一方、強欲に走って利益増大が自己目的化しかねません。だから政治の世界における民主主義が機能し、社会保障で所得を再分配したり、労働法で働く人を守ったりして制御してきました。そのバランスが崩れ、一部に富が集中し、額に汗する人が置き去りにされることが二つのショックの温床です」。そして「バランスが崩れたのは、冷戦終結から約25年経ち、米国流金融資本主義が肥大化したからです」と寺島氏は強調する。

寺島氏のこの捉え方は正当である。とりわけ、現今の世界的な本質的課題を「民主主義は資本主義を制御できるか」と捉えたことは重要である。私もまたイギリスの政治学者バーナード・クリック教授の次のような言葉を思い出した。

足枷を外した資本主義はいつかすべての人の物質的水準を高めるであろう、という最近の神話はまさに次のことである。神話、危険な神話、そして有害な神話、これである。民主主義は資本主義とともに生きながらえるかもしれないが、しかし、それは、民主主義の立場から発せられる言葉であり、条件であっても、資本から発せられるような言葉や条件ではないのである。民主主義は資本と親しくなければならない、というものではない。そうではなく、民主主義は資本主義に対して用心深くして慎重な関係にあるのだ。

2008年の秋に起こったリーマン・ショック後のアメリカは、中間層の零落と経済的、社会的な格差拡大に対する有効な手段を打てずにいた。それどころか、その間にいわゆるエスタブリッシュメントは彼らの既得権的な利益を取り戻すのである。この現実こそトランプ氏の「乱暴な議論」に労働者層が拍手喝采する最大の要因となったのである。「トランプ氏は労働者層の立場を悲劇的だと強調し」、しかもその悲劇を「移民のせいだと外に攻撃を向け」ることで、労働者層がトランプ氏を支持する意識をつくりだしたのである。彼らのこの意識はアメリカ金融資本主義の、しかもひたすら「お金を自己増殖させるビジネスモデル」を掲げることで自己満足したアメリカ金融資本主義エリートの手によって生み出された矛盾の産物なのである。

後者のビル・エモット氏は、寺島氏と同様に、トランプ氏の当選について「2008年の金融危機、リーマン・ショック」によるものだと、次のように述べている。「それ(リーマン・ショック)こそがトランプ氏の勝因でしょう。(金融)危機は人びとの生活、雇用、貯蓄に壊滅的な打撃を与えた。一方で巨大な政治力を持つ銀行が規制を逃れ、十分に処罰されなかった。資本主義と民主主義がともに機能不全に陥ったのです。09年に誕生したオバマ政権と、米議会はこうした問題を解決することができなかった」。

このことはイギリスが「ブレグジット」(EU離脱)を選んだこととも共通する、とエモット氏は言う。なぜなら、「移民問題とは結局、経済的絶望、悲観主義の身代わりである」からだ。また、イギリスでもアメリカでも「労働者や失業者などの間で、以前は投票しなかった人びとが投票した点も」共通している、と。「ブレグジッド、トランプ現象、各国のポピュリズムは、それ自体、民主主義の失敗ではありません。民主主義の失敗は08年(リーマン・ショック-中川)にこそあったのです」。

経済問題についてエモット氏は次のように予想している。「トランプ次期アメリカ大統領」は短期的には経済的な成果に焦点を当てるだろう。「アメリカの経済、雇用や収入問題こそ彼の人気を保つものだからです」。その点で、「オバマケア」(医療保険制度改革)はかなり早い段階で廃止されるだろう。「TPPとTTIP(EUとの環大西洋貿易投資協定)の実現も完全に不可能」だろうし、NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉も危うい。この協定の撤回は「メキシコに対して取り得る最も容易で見えやすい行動である」とエモット氏は言う。

最後にエモット氏はわれわれ日本人に向けてこう論じた。「トランプ勝利後の日本は米国の方向性が不透明になるなか、より強固で一貫した政策を経済、貿易、安全保障で持つ必要がある。アジアのなかで安保協力や友好関係を強めることも必要です」。「安倍首相は『アジア域内の経済連携協定をわれわれで作ろう』とTPPに代わるアジア経済連携協定を呼びかけ、主導権を取ることもできるはずです」、と。安倍政権のこれまでの政治と経済におけるアメリカ従属・追随・追従の態度が問われる、と彼は言っているのである。

続いて、朝日新聞が11月25日付の「オピニオン&フォーラム」で白井 聡氏(政治学者)と宮台真司氏(社会学者)の二人に「保護者なき日本」について論じてもらっているので、これを紹介し、私のコメントを加えて「理事長のページ」を締めくくろうと思いましたが、紙幅と締め切り期日の関係で、お二人の「対米従属論」とでも言うべき興味ある論及は後日に廻させてもらいます。悪しからず。

●理事長のページ(No.55)●2016年08月31日 16.09.29更新

首相の「言い訳」 中川 雄一郎

私は、この8月18・19・20日の3日間、心房細動(不整脈)治療のための手術「カテーテル・アブレーション」を受けた。治療や手術の深淵について未だしっかり理解できないでいるだけでなく、病気それ自体について一知半解の悪しき「習い」が今やほとんど「本性」となってしまってもいる私は、そのカテーテル・アブレーションがそれこそホリステックなオペレーションであることを認識できないでいたために――なお更そう思うようになったのかもしれないが――手術後2、3時間を過ぎた頃にこれまで経験したことのない「首と肩の痛み」を覚えた。「何ともはあ(編注太字は圏点、以下同)」である。ある意味で、教えられなくとも解ることなのだが、この病気・治療は、生きとし生けるものにとって最も重要な「心臓」の病であって、しかもその心臓のある部位の2カ所を「擦って焼く」のであるから、前の日の午前中に執刀医の先生が順序・秩序立てて大筋を分かり易く説明してくださった「手術のプロセス」を思い出せば、それはそれで納得が行くはずである。しかし、その時は経験したことのない「痛み」が私を襲っていると思い込んでいたので、「早くこの痛みから解き放たれたい」との思いに「身も心も」占領されていたのだった。

ところで、catheter abrasionであるが、医学専門英語辞典にはおそらく"Catheter Abrasion"のように「専門用語」として記載されているであろうが、私の手持ちの一般的な英和辞典にはcatheterとabrasionは別々に記載され、説明されている。そこで、いつものように、両単語の語源を探ってみた――ラテン語である。羅和辞典に拠って見ていくと、前者はやはりcatheterで英語と変わらず、訳語は「導尿管」、後者はabrasioで、英語とほぼ同じ、訳語は「剥離」・「擦過傷」・「研磨」などと記されている。動詞はabradoで、剃る、擦って傷つける、奪う、失わせるなどである。なお、一言付け加えると、catheterを「カテーテル」と発音するのはラテン語の発音で、英語発音は[kæѲәtər]となっており、またabrasionの英語発音は[əbréiʒən]となっている。

さて、心房細動治療の手術による「痛み」は、この原稿を書いている退院2日目の今は嘘のようにすっかりなくなり、したがって、「痛みからの解放」の思いも笑い話になっている。私と一緒に「手術のプロセス」を聴いていた妻は、「手術による痛みがあるのは当然のことで、しかも、執刀医の先生はその痛みは1日ほどで消えます、と言っていましたよ」と、宣(のたま)って平然としている。妻にしてみれば、私の「痛みからの解放」の思いは、病気について一知半解を性(さが)とする私の「言い訳」にすぎないことだと気づきなさい、との思いであったのだろう。そう考えると、私は眼の遣り場をなくしたように感じて、仕方なく、入院中読むことのできなかった「3日分の新聞」をじっくり読んでいったのである。そして読み終わるや、竹野さんには申し訳ないのですが、「理事長のページ」のタイトルを前に伝えておいた「TPPと経済規制問題」から「首相の『言い訳』」に変更することにした。

[I] 安倍首相の「言い訳」について

先の参議院選挙中のことである。周知のように、安倍晋三首相は、この参院選挙では東北地方など1人区を中心に自民党候補を応援するために、これまでになく多くの地方・地域を回っては経済政策について演説していた。大多数のメディアが認めているように、「憲法改正」問題についてはほとんど触れないか、触れるにしても片言(へんげん)隻句(せっく)の如くであった。しかし、彼は1人区である沖縄県の(現大臣でもあった)自民党候補の応援には出向かなかった。この事実は、新米軍基地建設を日本の市民に向かってではなく、オバマ大統領に臆面もなく約束し、「辺野古問題」を「単なる一つの外交」に格下げするかのような卑屈な態度を取った、あの「対米従属」丸出しの「首相の無責任外交」を如実に物語っている。このことは「言い訳」以前の、「日本の首相」としての彼の人間的次元の問題である、と私には思えるのである。

では、そのような安倍首相は自民党候補の選挙応援演説を通して市民である聴衆に何事を話し、訴えたのだろうか。新聞などで知る限り、彼は自分の経済財政政策を「アベノミクス」と呼びつつ、その「アベノミクスという名の経済財政政策」が依然として「道半ば」であるとひたすら聴衆に訴え、漠然とした政策期待を聴衆に持たせようとしているだけではないか、という印象を私は持った。アベノミクスという名の経済財政政策について聴衆が何より聴き知りたいことは、党派やイデオロギーに関係なく、「なぜ、その政策が道半ばであるのか、あるいは財政再建の日程が大見得を切って約束した時期からなぜ大きくズレ込んでいるのか、したがってまた、その『道半ばとズレ込み』によってわれわれ市民の生活はどうなるのか」ということであろう。しかし彼は、その場にいた聴衆が「自らの疑問」を彼に投げかける機会を与えなかったし、したがって、聴衆もまた何か納得できる回答を安倍首相に求める機会を失してしまった。その代わりに彼らが得た機会は「安倍首相」と握手するそれであった。何というシーンをテレビ局は平気で日本中にバラ撒いたことか。

私はそのような聴衆を悪く言う気はないが、彼・彼女たちが抱えている疑問点は極めて重要な政治的論点であるのだから、聴衆とやり取りしたくないのであればせめて安倍首相は、聴衆が質したいと思っている疑問点に答えるためにテレビや他の媒体による党首討論で他の党首たちと丁々発止と議論・討論し、明確かつ具体的に自分の政策の中身・実体がいかなるものであるかを説明する「言い訳」を堂々とすればよいのである。彼の政策とその説明は、彼が国民に示した通り理に適っているか否か、また政策目標の達成をどこまで示しているのか、それともそれは失敗であるのか否かの判断は聴衆である市民一人ひとりが首相の「言い訳」を聴いて決めるのである。要するに、「国民主権」を市民一人ひとりが具体的に認識する重要な機会である選挙時であればこそ、安倍首相は、単なる「アベノミクスは道半ば」の繰り返しではなく、その「道半ば」は「一体いかなる意味で道半ばなのか」を、個々の市民一人ひとりが自らの「労働と生活」の次元において明確かつ具体的に判断できるよう「言い訳」しなければならないのである。なぜなら、彼と黒田日銀総裁の肝煎りの「異次元の金融緩和策」の失敗が明らかになりつつあるし、したがってまた、彼の「道半ば」の「言い訳」が今やますます内閣総理大臣としての彼の本務になってきているからである。にもかかわらず、安倍首相は、「道半ば」があたかも彼の経済財政政策の「枕詞(まくらことば)」であるかのように聴衆に思わせて、「アベノミクス」が依然として「道半ばである」かのように時間を引き延ばしているのだと、私には思えるのである。

彼はただ単に「自民党の総裁」として首相を務めているのではない。彼は国会で選出された日本国の「内閣総理大臣」として首相を務めているのである。それ故、彼は「行政権を行使する」責任者としての対価――卑近な言葉づかいで失礼かもしれないが、内閣総理大臣としての「全人的な労働の対価」――をも包含する、市民一人ひとりに対する政治的責任を果たすべき重大な「義務」を常に伴う本務を遂行しなければならないのである。

ということで、私が再三言ってきたように、彼はもうこの辺で「道半ば」という言葉の中身・実体を「言い訳」しなければならない。そうであれば、「道半ば」という言葉の一人歩きはもう由無いものだ、と彼は観念しなければならない。因みに、国語辞典は、「言い訳」とは「自分の失敗・過失などについて、その理由を述べ、自分の正当性を主張すること」(西尾実他編『岩波国語辞典』第六版・横組版、岩波書店、2000年)、あるいは「自分のした失敗・過失などについて、そうならざるを得なかった事情を客観的に説明して、相手の了解を得ようとすること」(金田一京助他『新明解国語辞典』第五版、三省堂、1999年)である、と解説している。そうであれば、安倍首相は、経済財政政策が「道半ば」にならざるを得なかった理由、事情を客観的に説明し、自らの正当性を主張し、市民の了解を得るよう心底努力しなければならないのである。

[II] 経済財政試算について

8月20日付の朝日新聞朝刊に「経済財政試算『期待』頼みにあきれる」と題した社説が掲載された。その内容を批判的に要約しつつ追究すると、次のようになる:政府は、最新の試算について、昨年10月に延期された「10%への消費増税」を織り込んで歳出が一定のペースで増えていくと仮定しても、2015年度に国・地方合計で「15.8兆円の赤字」であった「基礎的財政収支(PB)」が2020年度には5.5兆円の赤字に減少する、との試算を発表した。政府はこれまでこの「15.8兆円の赤字」を「2020年度に黒字にする」との目標を掲げ、国際会議でもこの目標を「再三強調した」。5年間で赤字が約10兆円も減少するならば、「もうひと踏ん張りではないか」と考える人がいるかもしれない、と社説氏は言う。安倍首相の狙いは、社説氏の言う通り、「みなさん、経済財政改革は道半ばですので、私を信じて、成果が揚がるまでアベノミクスを見守りかつご支援ください」、これである。

しかしながら、「現実は甘くない」。彼の「見守りと支援」のお願いにもかかわらず、この試算は「歳出と歳入の両面で甘すぎる」と見破られてしまっている。歳出について言えば、物価上昇率と高齢化に伴う社会保障費の増加を含めて勘案して数字を弾いているが、一方で「社会保障費の歳出抑制」の効果を見込み、他方で「どの制度をどう見直すのか、国民に痛みを強いることになる改革の具体的な内容は手つかずのまま」(傍点[編:太字]は中川)である、と社説氏は論じる。社説氏がここで論じている内容は一見筋が通っているように思えるかもしれない。しかし、社説氏は相手の罠に掛かってしまっている。「国民に痛みを強いる改革の具体的な内容は手つかずのまま」は安倍政権の「戦法」というか「立派な手法」であって、市民が嫌悪し批判する「具体的な内容」は、すべてではないが朝日新聞も含めた全国紙などの社説氏に「あれもこれもと言わせて」市民を何と無く納得させ、機を見て決定するのである。小泉政権もそうであったし、安倍政権は小泉政権よりもっと露骨にそうしているではないか。社説氏は、少なくとも「法人税、大企業の留保金、所得税、消費税、制度資金、軍事費、社会保障費、雇用制度」などのあり方・仕様の改善それに見直しを主張すべきである。

次に、歳入について社説氏はどう論じているのか。少々問題である:「歳入についてはさらに問題が大きい。税収は所得税や法人税を中心に経済成長に左右されるが、毎年度の成長率は実質で2%以上、物価変動を加味した名目では3%以上になることを試算の前提としている。しかし、足元の13~15年度の実質成長率の平均も、経済の実力である潜在成長率についての政府の見立ても、ともに0%台にとどまる。その分だけ税収がかさ上げされ、PB赤字は縮む計算になる」。この引用センテンスの部分について私に言わせれば、安倍政権は「分かって遣っている」のである。そうであるから、今さら驚くことではない。「トリクル・ダウン(trickle-down)論」がそれである。

トリクル・ダウン論が安倍政権の経済財政政策の基礎を成していることは、政権発足時からジャーナリズムは承知していたはずである。トリクル・ダウン論は、簡単に言えば、「政府資金を大企業に流入し、その結果、生産される利潤(利益)が中小企業や労働者・消費者に滴(したた)り及んで、景気を刺激する効果を生み出す」とするサプライサイドの経済理論である。しかし、この理論による「トリクル・ダウン効果」については実証されたことがない。にもかかわらず、安倍政権は「トリクル・ダウン効果」を期待し、一方で日銀が大量の国債をメガバンクから買い上げて支払った大量の札束を金融市場に流し込むことで(これは本来、日銀がやってはならない「禁じ手」である)大企業の設備投資を促し、他方で大企業向け大幅減税による利益(利潤)の安定化を確かなものにしていけば、大企業の利益拡大が図られ、かくして、大企業の利益の一部が中小企業や労働者(消費者)に滴り落ち、消費が活発化し、経済成長が実現するのだと勝手に思い込み、実施してしまった。そのために安倍首相と黒田総裁は、「異次元の金融緩和策」の結果(outcome)を多くの人びとに見てもらい、拍手喝采してもらうことを夢見て、大企業への政府資金の流入と(大企業向け)法人税の大幅な引き下げの他に、株高・円安の政策、原発輸出と(国内の)原発再開、武器輸出など「相場の引上げ」と見紛う「人為的な政策」を連発してきたのである。しかしながら、「そうは問屋が卸さなかった」のである。Outcomeは、英語辞典には、「注目される事がらの最終的な結果、結論、成り行き」・「予想が難しい場合に用いられる」と記載されており、It was not the outcome that many people had hoped for.の例文が載っている。

それはさておき、もしこのままこのような「人為的な政策」が継続されるとすれば、日本はそう遠くない時期に、現在のアメリカ合衆国がそうであるように、「軍需産業」の繁栄と「平和産業」の弱体化という状態が露わになるであろう。言い換えれば、現在の日本の平和産業のコアである中小企業が先ず弱体化し、そこからやがて現在の日本の基本産業である「平和産業」全体の弱体化が進行していくだろう、と私は観ている。市場メカニズム論に倣って言えば、軍需産業の真のそして究極の需要(消費)は「軍事的紛争や戦争」であり、またその真のそして究極の供給(生産)もやはり「軍事的紛争や戦争」である。そうであれば、われわれは、今やグローバリゼーションによってますます小惑星になっていく地球に「軍事的紛争や戦争」が発生しない、貧困のない適切で健全な経済的、社会的、文化的、そして政治的な環境を創り出すことによって「軍需」と軍需産業を消失させ、平和産業が経済的、社会的、文化的、そして政治的なイニシアティヴを発揮する環境を創り出さなければならない。

自公・安倍政権によるトリクル・ダウン論に基づいた経済財政政策を見ていると、今述べたような私の社会デザインは到底日の目を見ないだろう。日経連が安倍政権に「武器輸出三原則の変更」を強く迫り、安倍政権が即座にそれに応えたように、安倍政権のトリクル・ダウン論の危うさを多くの社説氏には至る所で市民に知らせてもらいたいものである。「人間のために経済が在るのであって、経済のために人間が在るのではない」。このことを常に胸に抱いて社説氏に論じてもらいた、と私は願うものである。

最後にもう一つ、社説氏の主張を簡潔に観てみよう。社説氏は次のように述べている:「成長率を高めて税収を増やす努力は財政再建に必要だ。一方で、歳出を不断に見直し、少しでも抑制・削減していくことも欠かせない。高めの成長と税収増への期待によりかかり、歳出の見直しに及び腰。そんな姿勢で『20年度のPB黒字化という財政再建目標を堅持する』と言い続けても、説得力は生まれない」。社説氏この主張をどう考えるか。氏の主張は、私をして、すぐ前で述べた「人間と経済の関係」を再び社説氏に書き送る行動を起こさせるだけである。私には、社説氏は基本的にどうも「アベノミクスの味方」であるように思えるが、多少異なるところを指摘すれば、「経済成長よりもむしろ歳出抑制に力を入れよ」論である、ということだろう。世界は漸次的であれ、すでに「アベノミクス的理論」を捨てて、事業体(企業)の競争支配的フレームワークではなく、それに取って代わる事業体の「オールターナティヴ・フレームワーク(もう一つの別の経済-社会的枠組み)」に基礎を置く「連帯経済」を目指して動き始めている。したがって、世界のジャーナリズムも、より健全なコミュニティや社会はどのような「経済社会アイデンティティ」の基でオールターナティヴ・フレームワークを創り出していくのか、追究し始めている。朝日新聞をはじめ日本のジャーナリズムにも、世界の近・現代史を「再履修」して、日本における「新たな経済社会アイデンティティ」を是非追い求めてもらいたいものである。もちろん、私も「再履修」しつつ、「人間のために経済が在るのであって、経済のために人間が在るのではない」、このことを明確にする経済と政治、したがって、社会を追究していきたい。

[III] 「異次元の緩和策と経済財政策」問題について

ところで私は、以前、本研究所の「研究所ニュース」(No.47)の「理事長のページ」で「『いわゆる』アベノミクスとは何だろうか」と題する拙文を書いたので、上の[II]を多少補足するために、アベノミクスの「異次元の金融政策」についてここで言及しておく。しかし、その前に、カテーテル・アブレーション手術を終えて退院した8月20付朝日新聞朝刊の「経済気象台」欄に要領を得た興味深い「異次元緩和どう検証」と題する短文が掲載されていたので、要約して紹介しておきたい。これは私には、日銀の「異次元の緩和策」への疑問を明らかにしてくれる、専門的で実に意味のある批判である。

日銀は次回9月の金融政策決定会合で、異次元の総括的な検証を行うという。日銀は、物価目標と実績の隔たり大きいのに、「金利面で効果は出ている」の一点張りで、正直言って、戸惑うばかりである。そこで、検証を実りあるものにするため、いくつかの点について明らかにしてもらいたい。

まず、緩和の波及経路と定量的な効果の検証であるが、日銀の執行部は3年前の就任時に、最大の使命は物価安定目標の早期達成に尽きるとして、「2年で2%程度」とする目標を掲げた。しかし、足元の消費者物価指数(生鮮食品を除く、2015年基準)の前年比上昇率は就任時とほぼ同じマイナス0.4%で、目標に照らせば、成果があったとは言えない。日銀は、原油価格の下落を理由にあげているが、しかし、日銀が依拠してきた理論は、大胆な資金供給が人びとのインフレ心理を駆り立てるというものだった。今さら個別品目のせいにするのは、元々の理屈との整合性を欠く。

また、副作用の点検が不可欠であるのに、このままでは、日銀は新規発行国債の約2倍に相当する額の国債を、5年近くも買い続けることになる。日銀が国債を直接引き受ける「財政ファイナンスでない」と主張したところで、消費税率の再引き上げは先送りされ、財政規律は緩み続けている。金融緩和の責任は重い。

さらに、出口戦略も明示すべきである。巨額の国債購入が続くのは、来たるべき出口を見据え、金融政策の「できる」・「できない」範囲の線引きをしてこなかったからである。日銀には、その気はなさそうだが、(物価引き上げ)2%目標そのものの適否もこの際、議論すべきである。

私もこの意見に大方賛成である。「異次元の金融緩和策」の目標は、平易に言えば、「物価を2%引き上げること」であり、そのために安倍首相と黒田総裁はメガバンクから大量の国債を買い上げ、そこに落とされた「代金」を金融市場に流して、先ずは大企業がメガバンクから融資を受けて設備投資に費やすのだとする金融政策を目論んだのだが、これがうまくいかなかった。「設備投資は大企業の事業を活発にし、生産を増大させ、その結果、賃金を上昇させ、需要を増やし、大企業の利益を増大させる(例の「トリクル・ダウン論」)……と行くはずだったが、彼らの筋書き道理にいかなかった。何故か、それは、日銀がメガバンクなどの金融機関から年額50兆円もの長期国債を買い増したことから、金融機関は国債保有を大幅に減少させ、それに応じて国債の買い手も減少し、その結果、国債は値下がり、一時的であれ金利が上昇し、国の借金が増大してしまったからである。

安倍政権の「異次元の金融緩和策」はかくして「道半ば」となったのであるが、何しろ日銀がその責任を背負っているので、流石の安倍首相も「道半ば」と叫んでいればそれで済む、何とかなる、という訳にはいかなくなった。ひょっとすると、「トリクル・ダウン論」に最も驚きかつ怒っているのは安倍晋三その人かもしれない。何かよい「言い訳」がないものかと初めて真剣に「トリクル・ダウン論」と向き合っているかもしれない。しかし、だからと言って、「トリクル・アップ」に乗り換えてはならない。「資金や利益が貧しき人(国)から豊かな人(国)へ流入する」ことを意味する「トリクル・アップ」は、人間性を喪失した経済であるからだ。

●理事長のページ(No.53)●2016年06月30日 16.07.15更新

イギリスの国民投票が教えてくれたこと 中川 雄一郎

EUではドイツに次ぐ経済大国のイギリスで、「EUに留まるべきか」(残留)それとも「EUから去るべきか」(離脱)の選択が争われた国民投票の結果、「残留48.1%」(1614万1241票)・「離脱51.9%」(1741万0742票)となり、僅差で「離脱」が勝利した(無効2万5359票)。ただし、この両者の数字は「投票率72.2%」の下での数字であって、27.8%の有権者が投票していない。したがって、実際には、「残留票」・「離脱票」・「無効票」・「無投票」の各々の数字がイギリス社会を形成する「市民一人ひとりの意志」であるとみなされるべきだが、形式的には、「48.1%」と「51.9%」のみが「民意の反映」であるとみなされる。なぜ、残留票・離脱票・無効票・無投票のすべてを合わせた「民意の反映」とならないのかといえば、投票の目的が「EUに残留」と「EUから離脱」の二者択一による「票数の多寡」を争った結果を「民意の反映」とみなして疑わないからである。そうでなければ、この「民意の反映」には「単純多数」では決められない「意志の範囲」が必ず存在することを考慮しなければならないのである。例えば、「無投票」のなかには「現時点では残留か離脱か決めかねる」とする人たちが少なからず存在しているのである。そこで、私は、シチズンシップの視点から、「EUに残留」・「EUから離脱」の二者択一に基づく「市民の意志決定」をどう観るか、簡潔に言及する。だがその前に、イギリスに居て「残留」と「離脱」両者の言い分を直接間接に見聞していたであろう梅原季哉氏(朝日新聞ヨーロッパ総局長)が指摘するこの問題の主論点を書き記しておこう(「英EU離脱へ」朝日新聞2016年6月25日付朝刊)。

「理念先行型統合の終幕」という視点

梅原季哉氏は、今回の国民投票で英国民の多数が示したEU離脱の民意は「小差とはいえ明確だ」と言う。「EUは存在意義を失い、自壊すらあやぶまれる最大の危機に直面している。第2次世界大戦後の不戦の誓いに端を発し、これまで進められてきた『エリート主導、理念先行型』の地域統合は終幕を迎えた」、と言い切った。梅原氏がそう言い切る根拠は何か。

その第1は「経済面で統合を進めて国境の壁を低くし、平和へ導く」という崇高な理想を掲げてはいるが、実は、EU本部の現実は「選挙による審判を経ない形で各国の閣僚を経験したエリートらが牛耳っており」、したがって、「人びとの手の届かない遠い場所で決まってしまう政治のあり方」が強い反発を招いたことである。その第2は、EUに背を向けた民意の背景に「反エリート主義やポピュリズムの台頭」である。この傾向は、イギリスに限らず、ドイツやフランスにも現れている。そしてその第3は、イギリス社会には人びとを分断するさまざまな要因が横たわっていることである。例えば、グローバル化のなかで金融サービス業の中心地としてのロンドンのみが繁栄している一方で、地方の鉱工業はすたれたまま置き去りにされている。若者は変革の波に乗る準備ができるが、それができない高齢者はかつての「大英帝国」にすがるしかない。かくして、第4に「職を求めて渡ってきた移民」と「彼らを迎える側の住民」との対立だけでなく、「エリートと一般市民の間の対立」もまた顕在化してきたのである。

梅原氏の「4つの現状分析ロジック」は中々に説得力がある、と私は思う。というのは、梅原氏のこのようなロジックは、ある意味で、EUにおいて周期的に繰り返される国家間・地域間の利害衝突や文化的相違による対立の、いわゆる「位相的対立局面」を言い当てており、それ故にまた、それらの対立局面に対応して作用する諸因子を言い当ててもいるからである。だが、もっと言えば、私としては、梅原氏に、上記の「4つの現状分析の対象」の背後にあって多くの人びとをして経済的、社会的、政治的、文化的に困惑させ、したがってまた、動員に駆り立てる誘引力としての「グローバリゼーションの影響力」をより一層強調してもらいたかった。なぜなら、かつてイギリスは「ECに残留か」それとも「ECから離脱か」を決定する、イギリス史上初めての国民投票を実施しているからである。したがって、その時の国民投票と今回の国民投票の原因と結果の異同について梅原氏は明らかにする必要があったのではないだろうか、と私には思えるのである。1975年に実施された国民投票の結果は「ECに残留」であった。この時期の政府は労働党の第2次ウィルソン内閣(1974~76年)で、イギリスはインフレーションの進行と外貨危機で混乱し苦悩していた。

ヨーロッパ統合の時代

梅原氏の論点を参考にしながら、次にEUの歴史を簡単に観ておこう。

第2次世界大戦の教訓からフランス、西ドイツ、イタリアそれにベネルクス3国(オランダ・ベルギー・ルクセンブルク)の間で1951年に結成された――「石炭と鉄鋼」の国家的運営を止め国際的共同運営とする――「ヨーロッパ石炭・鉄鋼共同体(ECSC)」の設立から始まって、上記6カ国の間で結ばれた「ローマ条約」(57年)に基づき58年に――域内における共通関税、労働力と資本の自由化など経済統合の範囲を拡大させた――「ヨーロッパ経済共同体(EEC)」が発足、そして67年の――ECSC・EEC・EURATOM(ユーラトム)ヨーロッパ原子力共同体の機構が統合された――「ヨーロッパ共同体(EC)」を経て、イギリスがデンマークとアイルランドと共にECに加盟した73年の「拡大EC」、さらに92年に「通貨統合と共通安保政策の合意」を見たマーストリヒト条約の発効により翌93年から「ヨーロッパ連合(EU)」となり、現在に至っている。

こうした「EUの歴史」を一瞥するだけでも、この間のイギリスの自己本位的、日和見的な「立ち位置」がどうしても気になるのは、私だけではないだろう。それは、梅原氏が「大英帝国」意識と呼んでいるものかもしれない。というのも、イギリスがEECへの参加を拒否した理由は、いくつかの統治的権利をEECに委譲しなければならないこと、それに何よりも「イギリス連邦との関係」を重視していたからであった。ということで、イギリスはEECへの加盟を求められるやこれを拒否し、60年にEFTA(エフタ)(ヨーロッパ自由貿易連合)を結成し、EECに対抗するのである(EFTAの加盟国はイギリスの他にスウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スイス、オーストリア、ポルトガル)。しかし、イギリスが目論んだEFTAによってもイギリスの貿易赤字は解消されず、かくして、前述したように、73年にイギリスはECに加盟する。

ところで、イギリスのEC加盟までには「前史」があった。それは、EFTA結成後もイギリスの経済は依然として回復せず、むしろ悪化していったことから、イギリスはEEC加盟を二度にわたって申請した、という事実である。しかしながら、加盟申請は二度とも承認されなかった。ド・ゴールがイギリスの加盟に強く反対したからである。ド・ゴールは「パリとボン」、すなわち、「フランスと西ドイツ」を枢軸にしたEECの強化と発展を目指す構想を抱いていたのであって、イギリスの加盟は、その意味で、彼にとっては「百害あって一利無し」であった。イギリスは73年にして漸くEECから発展したECに加盟するのであるが、それはド・ゴール亡き後のポンピドゥー大統領による「対イギリスEC加盟拒否政策」の放棄によるものであった。フランスによるイギリスのEECとECへの加盟拒否は、文字通りのフランスの「国家政策」であったのだ。

イギリスのEC加盟にはこのような紆余曲折があったのであるが、その第1の要因はイギリスの自己本位的、日和見的な「立ち位置」であったと言ってよい。日本的な言い方をすれば、EC加盟までのイギリスの取った行為は、何とも「世故(せこ)い」行為、つまり「不合理で、狭量で、ケチな行為」と言われても、イギリスは容易には弁明できないだろう。

またこの間、EC加盟国は「新植民地主義政策」を善しとしていた。私は(1967年・学部3年次の)イギリス経済史の授業で「新植民地主義」という言葉に出会い、「やっぱりそうなのか」と思ったことを今でも覚えている。1960年代のこの時期にドイツやフランスをはじめとするECメンバー国は経済成長の最中にあった。1960年代は、周知のように、アフリカやアジアにおける植民地の解放と独立の時代でもあって、イギリス、フランス、オランダ、ベルギーなどヨーロッパの(旧)宗主国は、アフリカやアジアの植民地を失えば経済的に衰退するのではないかと見られていた。が、あに図らんや、実際はそうではなかった。なぜなら、植民地の解放・独立が、かつてのヨーロッパの宗主国をして、植民地維持のための経済的負担を軽減させると同時に、それらの国の経済的および政治的な影響力と社会的な結集力とを「ヨーロッパ市場」に動員させるよう可能にしたからである。「旧植民地を政治的に独立させておいて、経済的に従属させておく」という「新植民地主義」によって、ECメンバー国にあっては直接間接に経済的利益を吸収・確保し得る構造が作られていたのである。

ヨーロッパ統合のロジック

こうして観てくると、EECもECも、そしてEUも専ら西ヨーロッパの先進諸国を中心に創り出された「国家的利益集団システム」そのもののように見えてくる。確かにそう見える部分はある。しかし同時に、ECSCからEECへ、またEECからECへ、そしてECからEUへと時間と空間を超えてその内容を変化させてきたヨーロッパ諸国の国家的努力には、実は、それらは「国家的運営」ではなく「国際的共同運営」を目指しているのだ、というアイデンティティが働いているのであって、その働きがEUの危機をも乗り越える努力を善しとさせているのだと言えるのではないか。

なるほど、梅原氏の「『理念先行型』の統合」の「終幕」、すなわち、私が名づけた「梅原氏の『4つの現状分析ロジック』」は分かり易く説得力もある。しかし、そうであっても、やはり私は、ECSCもEECもECも、それにEUも「理念」が「先行」することによってはじめて成り立つのであり、またそのための理念なしには物事は前に進むことはできないのである。そうでなければ、「生まれながらにして政治的でない」われわれは、国家にほとんど無関心になるか、国家を避けることでエリートたちが従事する「政治」に拘束されてしまうか、いずれかの状況に追い込まれてしまうのである、と私は主張したい。現代にあって国家の支配力が大きくなっていくことは、裏を返せば、国家こそ「市民が諸権利の拡大を求める中心部」になっていくことでもある。この過程をアンソニー・ギデンズは「統制・管理の弁証法的矛盾」と呼んだ。

ギデンズが言いたいことは、民主主義の下では国家権力が大きくなればなるほど、さまざまな社会運動が権利を求めて活動し、国家によって創り出されたコミュニケーション・チャンネルを利用するようになる、ということである。言い換えれば、国家はガバナンスを「強制力」に委ねるのではなく、「合意に基づく手段」に委ねなければならない、ということなのである。それ故にこそ、イデオロギーがより一層重要になるのである。

ヨーロッパにおける「宗教改革」が近・現代の世俗社会に大きなインパクトを与えたことは、われわれのよく知るところである。とりわけ、「神と個人との関係」がプロテスタンティズムによって「直接的関係に委ねられる」ようになったことは、人びとの生活と文化とに極めて重要な影響を及ぼした。ジョン・ロックも「神と個人との関係」を「市民と国家との関係」に置き換えることによって国家の世俗化を正当化したし、時代を経てヘーゲルは「神と国家」に言及して、「国家こそが人びとの願いや望みの中心である」と論じることで国家を「神聖な存在」である神に取って代えた。マルクスも基本的にヘーゲルと同じである。

むすび

6月23日のイギリスの国民投票は小差であるが「EUからの離脱」を「国民」が選択したことになっている(編注太字は圏点)。しかし、6月末から7月の初めにかけて「離脱」に投票した人たちが「投票のやり直し」を要求しているという。その数400万人とのことである。このことは、「政治的でない」人たちの国家に対する「無関心」あるいは「忌避」の結果としての「政治的拘束」の一つの現象なのである。その意味で、われわれは「国家エリート集団」や「国家機関」に社会的、政治的に「真っ当な性質」を持つよう強く求めなければならないだろう。そうでなければ、われわれの市民社会は「エリート集団による政治」に簡単に拘束されてしまうだろうことを肝に銘じなければならない。「イギリスの国民投票」がわれわれに教えてくれたこと、それは、われわれは市民として常に政治的に国家と向かい合い、国家に無関心であったり、国家を忌避したりしないこと、国家はそのガバナンスを「強制力」に委ねるのではなく、「合意に基づく手段」に委ねることを普遍的価値とすること、市民は「エリート集団による政治」に拘束されないようさまざまな社会運動を活発に展開し、われわれの諸権利の行使を支える責任の意識を常に持つこと、そして市民社会は人びとのアイデンティティを尊重すること、である。

最後に、シチズンシップの視点から「イギリスの国民投票」を総括するのに相応しい言葉を引用しておこう。シチズンシップは、

さまざまな場所や空間で活動する市民自身の活動である。そしてその活動は、政治の中心を国家から離れたところに移していくことによって、分担し共有する共同活動への個人の参加としての政治の可能性を取り戻すのである(キース・フォークス著/中川訳『シチズンシップ』pp.14-5)。

この短い言葉は、われわれ市民は「国家に無関心であってはならないこと、国家を忌避したりしないこと」によって政治を市民に取り戻すことを論じているのである。

●理事長のページ(No.53)●2016年02月29日 16.03.27更新

大学人は戦う 中川 雄一郎

昨年11月30日発行の「研究所ニュース(No.52)」の「理事長のページ欄」に「闘いすんで日が暮れて」と題する、今では忘れ去られた感のある、しかしそれでも知る人ぞ知る、「心の哀愁」と言うべきか、それとも「欲望の愛執」と言うべきか、はたまた「欲に懸りつかれた人間の愛着(あいちゃく)」と言うべきか、いずれにしても作家・佐藤愛子の「経験談的言葉」の意味を私流に翻訳し、解釈した私の「闘病報告」の駄文を載せていただいた。結局、私の肉体が日常生活にどうにか耐えられるようになったのは、3回目の手術である「鼠径(そけい)ヘルニア」の手術を終え、10月29日に退院してからおよそ2週間後であった。この「およそ2週間後」の11月14日(土)午後1時30分より明治大学のリバティタワーの大教室を埋めた重要な2回目の「戦争をしない、させない、さらにもう一歩前へ・安保法の廃棄を求める千代田4大学共同講演会」が開催された。私はこの講演会には「心身ともに健康体」で参加することができた。この集会は、自公政権と安倍内閣が憲法に違反し、立憲主義を破壊し、したがってまた、民主主義を蹂躙する戦争法案(安保関連法案)の強行採決を糾弾するそれであった。この講演会ではSEALsとママの会のスピーチおよび「法学者は語る」と「政治学者は語る」と題した講演が行われた。

実は私は、この2回目の集会の前の、9月15日(火)に明治大学で開催された1回目の「『安全保障関連法案』の廃案を求める千代田4大学(主催:明治大学九条の会・安保関連法に反対するオール明治の会・憲法を考える法政大学教職員の会・専修大学九条の会・日本大学九条の会・安保関連法案を求める日本大学教員の会、後援:明治大学教職員組合・千代田九条の会)共同講演会」には責任者でありながら参加できなかった。同じ「9月15日」に私は「尿管結石」の手術を受けなければならなかったからである。この共同講演会は午後6:00-20:00に明治大学リバティホールで開催され、明治大学法学部の浦田一郎教授と法政大学法科大学院の宮崎礼壹教授が講演された。浦田教授は「『安保法制』議論と市民の役割」と題する講演を、宮崎教授は「『安保法制』法案の違憲性について」と題する講演を行った。2回にわたって行われた「千代田4大学共同講演会」は首都圏の大学の連携を創り出す成果を生み出した。

「安保法」(戦争法)に対する法学者の問題意識は極めて高い。明治大学では11月末に法学部が主催する安保法反対の集会が開催された。この集会を経て、明治大学では法学部とオール明治の会の連携の基で、2016年4月23日(土)(午後12:30開場、13:30開会)に1,300人収納可能な明治大学アカデミーホールにおいて「金子兜太さんと平和・憲法を語る集い」(入場無料)を開催する。主催・明治大学法学部、後援が安全保障関連法に反対するオール明治の会、安保法制の廃止を求める日本大学関係者の会、安全保障関連法に反対する専修大学有志の会、千代田九条の会、科学者九条の会、大月書店、明治大学教職員組合。そして安全保障関連法に反対する学習院・学習院女子大学、立教大学、早稲田大学、慶応大学、東京学芸大学、東京芸術大学、東京大学、中央大学、創価大学・創価女子短期大学、青山学院、上智大学、東京理科大学など19大学の有志の会と東京私大教連が協賛する。協賛する大学はもっと増えるだろう。「会場を満杯にし、戦争法に反対する巨大な大学人の力を創り出そう」と私も老体に鞭打って走っているところである。

この「語る集い」のプログラムは次のようである。

金子兜太(とうた)(俳人)と黒田杏子(ももこ)(俳人)の対話講演

アンサンブル・フォー・ピース(合奏と合唱)

憲法の朗読

スピーチ(学長・総長、SEALDs、ママの会)

制服向上委員会ミニコンサート

明治大学ではその他にも学生九条の会や科学者九条の会の訴えや講演会が行われており、4月23日に向けての会議や情報交換、ビラの配布や掲示が頻繁になされており、「体力の消耗を回復する暇もなく、ただただ耐力を鍛えている」という状態である。そう言えば、誰かが呟いていたな。「さて、一献傾けにいこうか。戦いすんで日が暮れてだ。何しろ大学人は戦う者なのだ」。

ところで、遅ればせながら昨年6月に7~8人集まってコーヒーを飲みながら「安保法案に反対するオール明治の会」設立を談義し、その結果、名称を「安保関連法案に反対するオール明治の会」とし、設立の「呼びかけ人」として50人ほどの方々にお願いしようということになり、そして「村山富市元首相に呼びかけ人になっていただくよう依頼する」責任が私に舞い込んできた。「村山元首相が政経学部の出身だから」という理由である。グズグズしてはいられないので、早速、村山さんに電話して了承していただいた。一度そういう役を引き受けると、どういう訳か「村山元首相」への「お願い」は私の役目となる。「政経学部の呼びかけ人」は私だけではないのだが、依然として私の役目になっている。「尿管結石の手術」のために私が参加できなかった最初の集会である「千代田4大学共同講演会」のメッセージを村山さんからいただくお願いも私の役目であった。村山さんはメッセージをすんなり引き受けてくださった。私のパソコンにそのメッセージがあるので、それを紹介して「理事長のページ」を閉めることにする。

私は「安全保障関連法案(安保法案)に反対するオール明治の会」呼びかけ人の一人として、「オール明治の会」主催による本日の「安保法案反対シンポジウム」に参加された皆さまにメッセージを送ります。

皆さまもご存じのように、明治大学建学の精神は「権利自由・独立自治」です。

この精神は、「個人の権利と自由を承認し、学問の独立を保障する」社会を創り、発展させることこそ明治大学の使命である、との理念を謳っているものです。明治大学の大学人が、建学から今日まで130余年の長きにわたって、この使命、理念を堅持してきたのは、平和な社会と人びとの幸福の実現を目指してきたからに外なりません。

ところが、安倍政権は、武器輸出を視野に入れた「産官学の結集力を軍事分野にも有用活用せよ」と主張しています。先般、「防衛省」が軍事につながる基礎研究を初て公募したのはその一環です。これは、既に1950年に日本学術会議が総会においての大学と研究者が軍事研究を拒否してきたことへの「挑戦」だと言わなければなりません。「安保関連法案」が「戦争法案」と呼ばれる所以はここにも厳然として存在しています。

本シンポジウムに参加された皆さま、安倍政権によるこのように危険な「安保法案」に反対し、明治大学建学の精神である「権利自由・独立自治」が希求する「平和社会と人びとの幸福の実現のために、共に前へ進みましょう。

●理事長のページ(No.52)●2015年11月30日 15.12.20更新

戦いすんで日が暮れて 中川 雄一郎

1969年の直木賞受賞作品が佐藤愛子の『戦いすんで日が暮れて』であったことを私と同年代の人たちはひょっとすると今でも覚えているかもしれない。というのは、その作品の筋(ストーリィライン)はともかく、「戦いすんで日が暮れて」という題名(タイトル)が1970年代に若いサラリーマンや学生の間で流行り、しかも作品の筋とは関係なく「独り歩き」していたからである。おそらく、当時の若者たちは、「戦いすんで日が暮れて」という言葉を、例えば職場での自分たちの労働や仕事や人間関係に引きつけて、また(学生たちは)ゼミナールでの発表や講義のレポート提出のために徹夜で学習したことに、あるいはまたサークル活動、自治会活動、学生運動の厳しさに引きつけて、自分たちが置かれた状況や環境の下での日々の生活を「戦いすんで日が暮れて」という言葉で言い表していたのだろう、と思われる。

私は1969年3月に「無事」大学を卒業し、大学院を経て1975年に「専任助手」として明治大学に就職したのであるが、院生時代も助手時代も「戦いすんで日が暮れて」の言葉が「独り歩き」していたことを覚えているし、私もその言葉をしばしば口にしていたことを思い出す。

『戦いすんで日が暮れて』は、1974年12月に講談社から文庫本として出版されたので、それ以前よりも多くの人たちに読まれるようになっただろうし、したがって、「戦いすんで日が暮れて」の言葉もより多くの人たちの間を「独り歩きする」ようになったことだろう、と私は思っている。作者の佐藤愛子は「戦いすんで日が暮れて」についてその「文庫版あとがき」でこう書いている。

「戦いすんで日が暮れて」は私の実際の経験をもとにして書いた小説である。これを書く約半年前に私の夫は事業に失敗して、我が家は破産した。

破産の日から私をとり巻く現実は一変した。何よりも一変したのは人間である。人はみな、生きつづけるために自分を変えるのである。意識するとしないにかかわらず変化する。

(中略)

私は倒産を舞台とする人間劇を大傑作に仕立て上げる意気に燃えていたので、たった五十枚という限られた枚数でこの貴重な経験を軽く書くことに抵抗を覚えた。

しかし私は金がほしかった。

そうして私は金がほしいという誘惑に負けて、不本意な「戦いすんで日が暮れて」を書いた。

五十枚の枚数であるから、軽く書いておこう。やがて時が来たならば、もう一度書けばいい、そう自らを慰めて私は書いた。それが思いもかけず、翌年、受賞したのである。

今、「戦いすんで日が暮れて」を読んでみると、軽く書いたつもりの五十枚の中に、凝縮されたものがあるのを感じる。三百枚の倒産人間劇を書くのも、五十枚のユーモア小説も同じであったような気が、今はしている。

佐藤愛子の「戦いすんで日が暮れて」の本意は、夫が経営する会社の倒産を機に「人はみな、生きつづけるために自分を変えるのである。意識するとしないにかかわらず変化する」という経験――それは「実に見事に変身する」生身の人間の欲求の経験――と、「軽く書いたつもりの五十枚の中に、凝縮されたものがあるのを感じる」という経験――生身の人間の冷静な「自己意識」の経験――を生き活きと、そしてある程度「有りのままに」表現したもの、と私はそう思った。言い換えれば、作者の佐藤愛子は、「生きつづけるために自分を変える」人間としての「他者」をではなく、「変化する自分」を意識している「意識」を通じて、具体的な人間存在である「われわれ」を見ているのである。それ故、「戦いすんで日が暮れて」の言葉が多くの人たち、とりわけ当時の若い人たちの間を「独り歩き」したことはもっともなことだ、と「今の私」は自分自身の「戦いすんで日が暮れて」を勝手に正当化しているのである。

佐藤愛子の有名な、彼女自身の経験に基づいた「自己意識の表現」である「戦いすんで日が暮れて」をこの理事長のページで自分勝手に解説したのは、今年の3月から10月にかけて経験した「3つの病」の手術・治療から回復までのプロセスが何やら「戦いすんで日が暮れて」の「独り歩き」に似ていると想えるので、書き記しておこうと考えたからである。

さて、私にとって今年(2015年)は「忘れることのできない年」になるだろう。今年も残すところおよそ1カ月、「私の身体の何処かを手術することはもうなかろう」と思いつつ、私は先月(10月)26日に受けた「鼠径(そけい)手術」の――4~5センチほどの――跡をズボンの上から摩りながらこのページに「戦いすんで日が暮れて」の想いを書き記している。

私は、今年の3月31日に前立腺癌の手術を受け、「前立腺全体」と「リンパ腺」を摘出、およそ3週間入院した。それでも、退院後のリハビリテーションに精を出したこともあって、思っていたよりも回復は早かったものの、大事を取って、授業開始を4月28日の専門職大学院ガバナンス研究科での「社会的企業論」講義から、翌29日の前期(春学期)集中「協同組合学」講義、そして30日の3年生および4年生ゼミナール、さらに5月1日の政治経済学研究科での「協同組合論」講義の順で開始することにした。

とりわけ、新3年生ゼミナール員にとっては、私との事実上の「初顔合わせ」であることから、いかにも「緊張感溢れる」顔合わせのようであった。しかし、私にとっては、「恒例のセレモニー」なので、ゼミ教室での彼・彼女たちとの「初顔合わせ」は大変楽しい時間である。それでも、4月10日の授業開始から3週目のゼミナールになると彼・彼女たちの緊張感も多少和らいでおり、ゼミナールでの各人の担当や外書講読と協同組合学に取り組む姿勢もそれなりに出来上がっていたように感じ取れ、私自身も“ホット”した次第である。彼らは「2年次とは違う」という雰囲気を協力し合って創り出しているように私には思えた。今年の「3年生ゼミナール員」は私の「最後のゼミナール員」、そう言ってよいならば、「特別な存在」なのである。したがって、私としてもそれなりの「自覚」を以って彼らに臨まなければ、と再認識した次第である。

こうして私は、2つの大学院の講義と学部の講義の遅れ、それにゼミナール(演習)の遅れを取り戻すべく「補講」を行い、無事、夏季休暇を迎えることになった。しかし、実は、私にとっても、そして3年生ゼミナール員にとっても、この夏季休暇が最も多忙な時期なのである。毎年行っている夏季休暇中の――実態調査を含めた――調査・学習がこの多忙さをつくり出すのである。だがまた、この多忙こそが、わが3年生ゼミナール員の面目を躍如とさせるのである。

閑話休題。9月8日の午後10時頃から私はこれまで経験したことのない「痛み」を覚えた。午前12時を過ぎた頃にはその痛みは一層激しくなり、やがて痛みに耐えきれずに午前1時半頃に仕方なく「救急車」をお願いし、病院で応急処置をしていただいた。お蔭で痛みはほとんど遠のいた。この痛みの原因は「尿管結石」であった。

翌10日は、夏季休暇中に毎年開催されている、関西大学・杉本貴志先生のゼミナールと私のゼミナールの3年生ゼミナール員による「研究交流会」であった。私は、この交流会を“何が何でも”休むわけにはいかないのである。両ゼミナール員にとって、この研究交流会は1つの重要な「協同組合研究」の目標なのである。彼らは、自発的に組み立てた「自主ゼミナール」(サブゼミナール)の計画を実行し、夏季休暇を利用して現地を訪問・調査し、そうして得られた資料・文献などを駆使して作成した「汗の結晶」である「論文」(本ゼミナールの今年のタイトルは「地域再生と農業協同組合:JA甘楽富岡の事例を通して」)の発表を“心密かに”楽しみにしているのである(このことについては、本研究所の[研究所ニュース No.51. 2015.8.31.]「発想の転換」を参照してください)。

それに加えて、私にはもう1つの容易には休めない夏季休暇中の仕事があった。全国森林組合連合会による「監査士試験」有資格者のための「協同組合論」講義である。今年は、9月11日午後1時半から5時半までの4時間、講義をほぼ立って行った。会場は明治大学中野キャンパスの(ガラス張りの)新校舎3階の100席ほどの教室である。講義のタイトルは、2014年5月に家の光協会から出版された『協同組合は「未来の創造者」になれるか』と同じタイトルにさせてもらった。聴講者は真剣そのものである。教壇に立って全体を眺めると、女性の聴講者が年々増えていることが分かる。この傾向は森林組合にとって大いに結構なことである。長い間「男の仕事場」と思われてきた森林組合でさえも様変わりする時期がやって来るのだ、という前触れかもしれない。そう言えば、昨年のわが3年生(現4年生)ゼミナール員が訪問・調査した長野市森林組合北部支所では、大学の林業科を卒業した20歳代前半の若い女性――彼女は空手有段者である――が40歳代や50歳代の男性と一緒に新式の重機を操作して杉の伐採作業を堂々と行っていたことが思い出される。

杉本ゼミナールとの「協同組合研究交流会」と全森連の「協同組合論」講義を済ませた私は9月14日に入院し、翌15日に尿管結石の手術を受けた。結石の大きさが「14ミリ」であったことから――何と説明してよいか分からないが――手術は内視鏡による結石の「爆破」であった。1週間ほどの入院であったが、最終的にチューブが外されたのが10月9日なので、完治するまで1カ月弱の時間を要したことになる。この時も私は、あの「戦いすんで日が暮れて」の気持ちになった。

前立腺癌の手術を終えて無事退院を迎えた4月16日の午前中に院長先生をはじめ3名の先生方が病室にやって来て、院長先生が「この手術は鼠径(そけい)ヘルニアを引き起こし易いよ」と伝えてくれたことを私は今さらながら思い出すのであるが、残念と言うべきか、それが現実になり、私は同じ病院で入院を三度繰り返したのである。

10月25日に入院し、翌26日に鼠径ヘルニアの手術を受けた私は、29日に退院することができたものの、結局、退院後13日間はほぼ家のなかで過ごすことになってしまった。何故かといえば、執刀された先生が退院時に「鼠径ヘルニアよりも腹壁が脆弱化しているので、抜糸(11月4日)後でさえなお気をつけなければならない」と妻に言い渡したからである。そして妻は先生の注意を忠実に守り、私を外に出さないようにした。その甲斐あってか、私は回復し、授業にさほどの支障を来たさずに復帰することができたのである。思えば、退院後のこの「13日間」は、私が参加したかった本研究所の「イギリスの医療社会サービスにおける非営利・協同事業の役割調査」の日取りとほぼ重なっていたのである。

今年は「思いもよらぬ病」と言うべきか、「想像もしなかった病」と言うべきか、「3つの病」に罹ってしまい、私はその都度独り病室のベッドの上で「戦いすんで日が暮れて」を繰り返していたのであるが、しかし、夫が事業に失敗し、家が破産してしまったことから「人間の欲心」を観てしまった経験を綴った佐藤愛子の「戦いすんで日が暮れて」とはそれこそまったく違う、私が「『独り歩き』した『戦いすんで日が暮れて』」と形容した「戦いすんで日が暮れて」を繰り返していたのは、本当は、私ではなく妻の方であったのかもしれない、と私は思うようになった。妻は、私が「病膏肓(こうこう)に入る」ように決してならないようひたすら願って「戦いすんで日が暮れて」を繰り返していたのである。その証拠に彼女は、私が罹った「病」についての書籍を買い込んでは、夜遅くまで布団の上で読んでいたのである。

●理事長のページ(No.51)●2015年08月31日

発想の転換 中川 雄一郎

8月の日本列島は各地で35度以上の「猛暑日」を数日間連続して記録した。東京の都心でも8月の初旬から中旬にかけて8日連続の猛暑日が記録されている。特に8月7日の都心の最高気温は私の体温とほぼ同じ36.4度、群馬県館林市での気温は37.1度であった。気温37.1度は、私が風邪に罹って「だるさ」を感じる体温とほぼ同じである。

日本では8月初旬から中旬にかけて観測史上最長の「連続猛暑日」が記録されたが、地球全体では7月の気温が観測史上最高であったそうで、まさにこの7月から8月にかけての異常な高温こそ「地球温暖化」の証拠だと誰もが思っているのに、テレビに出てくる気象予報士の紳士・淑女たちは「異常気象」の「い」の字も発せず、「猛暑」=「熱中症に気を付けて」の言葉を口上然として発しているかのようである。

そのような「異常気象」の猛暑が続く8月5日、6日、7日の3日間、私は、3年ゼミナール員――男子8名・女子8名の――16名と共に、明治大学協同組合学ゼミナールの研究テーマ「地域再生と協同組合:JA甘楽(かんら)富岡(とみおか)の事例を通して」に導かれて、群馬県の南西部に位置する甘楽富岡地域の地域再生のプロセスと現況を「熱中症に気を付ける」ほどの暑さのなかで観察してきたのである。

3年ゼミナール(ゼミ)員が上記の研究テーマを設定したのは、私が直接関与しない、つまり参加しない3年ゼミ員による自主ゼミ――私はそれを「サブゼミ」と称している――で彼・彼女たちが4月~5月の約2カ月をかけて小田切徳美著『農山村は消滅しない』(岩波新書)を学習したことによる(じつは、この新書を、サブゼミ運営の責任を負う4名の学生、すなわち、ゼミ長、2人の副ゼミ長、それに調査担当責任者へ私の「感謝」として、プレゼントしておいたのである)。そして6月に入ると間もなく、彼らは今年の研究テーマの設定について私に説明し、研究のための具体的な調査対象を決めてくれるよう求めてきた(したがって、私と上記4名のゼミ員とで行なった6月25日の予備調査についても触れたいが、ここでは割愛する)。

(再び「じつは」であるが)私は今年の1月に「2015年度の3年ゼミの研究・調査対象」についてJC総研の高橋文男さんに相談し、高橋さんから「JA甘楽富岡」と甘楽富岡地域の「地域再生の指導的役割を担ってきた黒澤賢治理事」を紹介していただいた。また高橋さんからは黒澤理事の講演録やJA甘楽富岡に関わる出版物を送っていただき、まずは私自身がJA甘楽富岡とその事業と運動についてある程度学習しておいた。特に黒澤理事の講演録「営農の復権による地域おこし:地域を巻き込む活動のポイント」(協同組合研究誌『にじ』JC総研、2011年春号、No.633)は大いに役立った。学生たちもこの講演録を(主にサブゼミで)学習し、「JA甘楽富岡の地域再生における経済的、社会的な機能と役割」を理解しようと努力した。ということで、それからゼミ生たちの懸命なる「勇躍」が始まることになる。

ところで、ゼミ生たちの勇躍についての話は別の機会に譲ることにして、私なりにJA甘楽富岡の「地域おこし」――ゼミ生の設定した言葉で言えば「地域再生」――に言及すると、この「地域おこし」・「地域再生」の第1にして中心的なコンセプトは「発想の転換」だと私には思える。「発想の転換」、私のような凡人でも、この言葉こそJA甘楽富岡の実践プロセスになかなかに巧く当て嵌まる言葉だと頷けるのである。

例えば、(1)JA甘楽富岡の守備範囲は、富岡市・甘楽町・下仁田(しもにた)町・南牧(なんもく)村の「1市2町1村」にも及ぶ、いわゆる「中山間地域」である。しかも、(2)この地域の標高は平地で120メートル、山地では940メートルで、大きな標高差がある。(3)主食のコメの生産は「飯米」程度で、農家であってもコメは――販売するのではなく――買うものとされ、そのために、つまりコメを買うために、農民は「養蚕」と「こんにゃく」(蒟蒻)の、文字通りの「二大農産物の生産と販売」に励み、農家経済と地域経済を潤してきた。しかし、その二大農産物の生産と販売がとりわけ1980年代以降一気に衰退するのである。取り敢えず前口上はここまでにして、3つの事例がなぜ「発想の転換」であるのか、について話そう。

(1)のそれは、「中山間地域」と称されていることの「歴史的な意味や内容」を吟味したことによるものである。すなわち、現在「中山間地域」と呼ばれている農山村は、かつては多くの農民・農家によって集落が構成され、したがってまた、農業を軸に農民同士の協力・協同のシステムによって生産と生活が支えられ、維持されてきた「歴史」から学ぶべき何かを見いだそうと試みたことである。その試みが農業・食・職(労働)・人間関係に関わる自然的、歴史的、文化的、技術的な諸資源の再確認に繋がり、新たな農業生産の方式、食文化と農村文化の継承、生活・職(労働)の応用と創造を可能にしたのである。

(2)のそれは、この地域のいわば「自然条件の再利用」である。温暖であり、冬の季節風も穏やかで、降雪もまれである、という「恵まれた気象条件」と「標高差」を連動させたことである。すなわち、標高差は農業にとっての「弱点」ではなく、農業生産方式を変えることによって「利点」とする、と考えたことである。農業にとっての「利点」として取り込むのに適している「多品種少量生産」(「適量多品目」)方式によってその「利点」を浮き出したのである。そしてこのことによって農業生産の持続的な増大と拡大を可能にしているのである。例えば、玉ネギは年間を通して生産可能となった。夏は適温の高地で、春と秋は適温の中間地で、そして冬は適温の低地で玉ネギを生産し、かくして東京や横浜などに「甘楽富岡産玉ネギ」市場が形成されたのである。実際は玉ネギだけではない。ナス、キュウリ、ネギ、オクラ、いんげん、ニラ、タラの芽、馬鈴薯、レタス、イチゴ、花卉(園芸)、梅などの市場が創出されている。とはいえ、JA甘楽富岡は、東京や横浜といった大消費地だけを見ているのではない。地産地消の重要性もしっかり捉えている。3つの直売所(食彩館)を設置し、学校給食や公立富岡病院の食事を含め、地域の消費者にも野菜をはじめとする新鮮な農産物を供給している。

ところで、私の眼から見たJA甘楽富岡の特徴であるが、それは何といっても「営農指導事業が中心核になっている」ところにある。私は「農協の要は営農指導事業である」と考えているし、そう言い続けてもいるが、現実は「信用事業中心」になってしまっている。現在の日本の農協にあっては「営農指導部門は赤字部門」と言われて久しいが、JA甘楽富岡はそうではない。むしろJA甘楽富岡の事業全体を支えているのが営農指導事業なのである。

この活発な営農指導事業は1市2町1村の地域再生の「旗振り役」であるだけでなく、地域の資金循環の要でもある。何よりも、「農業に携わる」ことを希望する地域の人たちに「農業訓練を施す」のである。すなわち、農業生産に携わるのは数少ない専業農家だけではないのである。Uターンの人たちやIターンの若者もそうであるが、数は多いが規模の小さな兼業農家の多くの高齢者が、つまり60歳代~80歳代の――なかには90歳代の――「爺ちゃん・婆ちゃん」が農業生産に加わり、一定の所得(年間約200万円)を稼ぐまでにするのである。コストを別にして「農業所得プラス年金」で生活するのであるから、生活に余裕が生まれる。高齢者にとっては実に適切な農業生産労働なので彼らの健康維持に大いに貢献している。加えて高齢者も農協の指導の下に「納税義務」をしっかり果たしている。

(3)のそれは、1970年代以前にあっては地域の特産であった「養蚕とこんにゃく」でこの地域は潤っていたが、80年代以降の貿易の自由化により養蚕は壊滅状態に陥り、こんにゃくの販売高も大幅に下落した状況下で、農協を中心に地域の諸組織による「地域再生」と「JA甘楽富岡の再建」が検討され、(1)および(2)で観たように、「地域に埋もれていた宝を再発見し、それを活かしていく」地域総点検運動に成功したことである。そしてその成功を受けて「埋もれた宝を再発見し、活かしていく場」のカギとなったのが、すぐ前で触れたように、農業の「トレーニングセンター」と位置づけられている3つの「直売所」である。この直売所の機能と役割は極めて重要であって、簡潔に説明すると次のようである。組合員を「4つのランク」に分ける:(1)アマチュアゾーン、(2)セミプロゾーン、(3)プロゾーン、そして(4)スーパープロ、である。ここでまた重要なのは、組合員各自が「ステップアップを図っていく」という意識である。例えば、(1)は新規農業参入者の組合員のゾーンで、彼・彼女らはトレーニングセンターへ出荷し、直売所を通じて「地元循環型」の消費構造に対応する。このアマチュアゾーンの組合員は月20万円以上の売り上げが可能となれば、ステップアップし、次のセミプロゾーンに加わるのである。セミプロゾーンの組合員は「幕張から横須賀にある42店舗」に生産した農産物商品を出荷できるのである。プロゾーンの組合員は「数量・単価を決めて取り引きする」(「総合相対複合取り引き」と称している)組合員である。彼らは、価格を決めて契約店舗で生産した農産物を販売することができるのである。最後にスーパープロであるが、彼らはプロゾーンの組合員の8%で、群馬県知事賞以上の受賞者である。彼らの供給先は老舗のレストランや料亭が共同購入している組織などであり、またJA甘楽富岡が独自開発した「農産物ギフト」を担当している。

このようにしてJA甘楽富岡は、組合員と地域の人びとの経済的、社会的そして文化的なニーズを満たす「独自の方法」を創り出し、それを着実に実践し、多様な「努力のプロセス」の成果を組合員や地域の人びとが確実に可視化できるようにすることで、かつての無為策が生み出した巨額の赤字を黒字に変えてきたのである。この展開を可能にしたのがJA甘楽富岡の職員による「発想の転換」であった。

先に述べた(1)~(3)の事例は「発想の転換」の一部にすぎないが、その一部の事例に共通していること、それは、地域で農業を生業にしてきた人たちが、その生産と生活に直接、間接に関わる諸条件を「マイナス」から「プラス」に変えていく「農的アイデンティティ」である、と私は考えている。規模の大きな専業農家も、戸数としては多数である小規模な兼業農家も、Uターン組・Iターン組も、高齢者も若者も、爺ちゃん・婆ちゃんも、すべて農的アイデンティティの持ち主、正確に言えば、「真の農的アイデンティティを我が物としている人びと」なのである。「マイナスの条件」だと思い込んでいた条件を「プラスの条件」に変えるのは、そう容易なことではない。その意味で、「農的アイデンティティ」の実体(entity)を農協の組合員や職員それに地域の人びとに可視化させる「努力のプロセス」を創り出し、実践した人や組織こそが「発想の転換者」なのだと私は思っている。

●理事長のページ(No.50)●2015年05月31日

「時代を把握する」ということ 中川 雄一郎

卒業生への「謝恩」と入院・手術

私が勤めている大学の卒業式典は毎年「3月26日」に武道館で執り行なわれることになっている。式典そのものは1時間程で終了するのであるが、卒業生たちはその後大学に戻り、クラス毎に分かれて学位記(卒業証書)や記念品などを受け取ってはじめて卒業式の行事を終えることになる。しかし、卒業式に関わる、彼・彼女たちの本当の楽しみはそれからである。彼らの楽しみは卒業生を送り出す方の私たち教師の楽しみでもある。2年間を共に過ごした「卒業するゼミナール員との最後の懇親会」である。

振り返ってみると、私は、1985年から86年にかけての在外研究期間以外はほとんどこの「最後の懇親会」に参加、というより「最後の懇親会」を「主催」してきた。「主催」というのは、いわゆる「卒業生による恩師への謝恩」ではなく、私の「ゼミナール員卒業生への謝恩」だからである。2014年度のゼミナール員卒業生は第37期であるので、私は36回もの「謝恩会」を「主催」したことになる。30~40歳代の時期は「狭い自宅」で、50歳代は「リフォームした同じ自宅」で、そして60歳代は大学から数分の行きつけの「割烹」で、という具合にである。「割烹」で行なうようになったのは、自宅での「謝恩会」は何といっても妻のつくる料理やもてなしが肝心要なので、妻としても10人以上の卒業生となると相当の重労働になるので、60歳を境に「割烹」でということになったのである。

じつは、私は3月初旬に「前立腺癌摘出手術」のための入院の日取りを言いわたされることになっていたのだが、私としては「3月26日」をどうしても避けてもらいたかった。「2014年度のゼミナール員卒業生への謝恩会」を願っていたからである。幸い、入院の日取りは3月29日から2~3週間、手術は31日、と言いわたされた。入院の期間は、結局、3週間弱であった。「謝恩会」には卒業生18名全員が参加してくれた。私の記憶が正しければ、就職先の都合で参加したくてもできない卒業生が毎年必ずいたので、全員参加は初めてかもしれない。彼らは卒業式にさえ出席できないのだ。何とかならないだろうか。

ところで私は、手術後の2~3週間の入院を「退屈に過ごさないために」と神妙にも[編注: 原文傍点]思い立って4冊の本を持ち込んでおいた。だが、あに図らんや、と言うべきか、68歳をして6時間半を要した手術(腹腔鏡手術)はこれまで経験したことのない「体力の消耗」を覚え、特に手術後の2日間は「予想以上のエネルギーの消耗だなぁ~」と思うに至った。と同時に、先生(医師)たちも「それだけ大変だったんだなぁ~」と妙に感じ入ったりした。ということで、入院前半の昼寝の時間はほぼ毎日2~3時間もの多くに達した。かくして結局、私が繰り返し目を通し、読み込んだ本は――著者の方々には失礼千万であるが――「退屈しのぎ」にと思い立って持ち込んだ4冊のうち、本年度の3年生ゼミ演習の協同組合調査・研究に関わる主要文献の小田切徳美著『農山村は消滅しない』(岩波新書)とこれまで何度か読み返している城塚登著『ヘーゲル』(講談社学術文庫)との2冊になってしまった。

前者は、毎年夏季休暇中に実施している3年生ゼミ員による調査・研究――本年は「JA甘楽富岡」の調査・研究――との関係で、そして後者は、現在私が進めているEconomies of Salvation: Adam Smith and Hegel by Yong-Sun Yangの翻訳作業をより正確に進めるための「手引き」としてのそれである。というのも、私は、この著書のタイトルをそのまま『救済の経済:アダム・スミスとヘーゲル』とするか、それとも内容を重視して『救済の経済学:アダム・スミスとヘーゲル』とするか、あるいはもう少し訳を進めたところで別のタイトルを考えることにするか、今でも迷っているからである。もっとも、困難はヘーゲルだけでなく、アダム・スミスもそうであって、やはりそのために水田洋著の『アダム・スミス』(講談社学術文庫)をいつも持ち歩いている(ヘーゲルについては、加藤尚武編『ヘーゲル「精神現象学」入門』(講談社学術文庫)も同じように手放せないでいる)。なお、著者は韓国人で、東大大学院とオクスフォード大学大学院で経済学と哲学を修めた研究者である、と優れた協同組合研究者であり、韓国icoopの機智に富んだ理論家でもある金亨美さんが教えてくださった。その時私は「ひょっとすると、この著者にお会いできる機会があるかもしれない」と勝手に思ったりした(版権は日本経済評論社が確保)。

さて、入院も後半になると「患者」なりに多少の余裕も生まれ、昼寝の時間も少なくなった。その代わりにテレビで放映されるニュース、特に日本人が一度は行ってみたいと思っている国々の興味深くかつグローバルな話題性のあるニュースを観る時間が増えていった。そのような話題性のある国際ニュースが(日本時間の)4月11日と12日に放映された。パナマ市で開催された米州首脳会議(サミット)(Summits of the Americas:SOA)に出席した(アメリカ合衆国)オバマ大統領と(キューバ共和国)ラウル・カストロ国家評議会議長との会談に関わるニュースである。

バラク・オバマ大統領とラウル・カストロ国家評議会議長との会談

SOAへのラウル・カストロ国家評議会議長の招待・参加のプロセスについては、周知のことだろうと思われるが、私なりにそのプロセスを簡潔に整理してみると、次のようになる。SOAの第1回会議がアメリカ合衆国の主導する米州機構(the Organization of American States: OAS)によって1994年12月にマイアミで開催された。だが、キューバはこのサミットに参加できなかった。というのは、キューバは既に1962年にOASから除名されていたからである。キューバは初めからSOAのメンバー国からも外されていたのである。

しかしながら、2009年6月にホンジュラスで開催されたOAS総会は1962年の「キューバ除名決議」の無効を決定し、キューバのOASへの復帰を承認した。この時にはラウル・カストロもフィデル・カストロも復帰を拒否したものの、この「復帰承認という布石」がやがて動きだし、作用し、働くことになる。すなわち、2012年に南米コロンビアで開催された第6回SOAは、キューバのサミットへの参加をめぐって中南米諸国とアメリカ合衆国とが対立し、その結果、サミットの最終文書を採択することができなかった。この状況について赤旗特派員は「ワシントンの影響力低下を浮き彫りにした」とのロイター通信を引用し(『しんぶん赤旗』2012年4月17日付)、さらにこう締め括った。「報道によると、米国に同調したのは同盟国のカナダだけ。米国が圧倒的多数の中南米側の声(キューバのサミットへの参加-中川)に反対して『拒否権』を発動し、文書採択を流産させた形となりました」。

このようなプロセスを経て、2014年6月5日にパラグアイの首都アスンシオンで開催されたSOA準備会合で2015年4月に開かれる第7回サミットにキューバを初めて招待することが承認され、キューバを排除する歴史に終止符が打たれることになった。OAS第44回総会の際に行なわれた「サミット実施検討グループ」(GRIC)がSOAへの「キューバ招待」を決定し、この決定を受けて、2015年4月に開催される第7回SOAのホスト国であるパナマのアルバレス外相がラウル・カストロ国家評議会議長に「キューバ招待」を2014年9月18日に伝えたのである。赤旗特派員はこの間の状況を次のように記述している(『しんぶん赤旗』「キューバ初招待 来春の米州サミット」2014年6月7日付)。

キューバ招待を決めたのは、サミット実施検討グループ(GRIC)の会合。現地メディアによると、第7回サミットのホスト国パナマのアルバレス外相がキューバ招待を提案。これに対し、米国代表は、民主主義国であることが参加の基準だとして反対を唱えましたが、エクアドル、ボリビア、アルゼンチンなど中案米カリブ海の諸国が次々に賛成しました。(中略)

最終的には会合に参加していた34カ国中過半数の国がキューバ招待に賛成。ホスト国パナマの判断に委ねることを決めました。キューバを招待するというパナマの態度は明白なことから、キューバ招待を「コンセンサスで決定」(パラグアイのナシオン紙)と報じられています。

GRICは、31日からアスンシオンで開かれた米州機構(OAS)第44回総会の機会に行われました。総会は5日、貧困や飢餓を一掃し、不平等をなくす課題や開発の恩恵から取り残さる人々を残さない取り組みの重要性を強調した宣言を採択し閉会しました。

こうして米州サミットは、アメリカ合衆国の「キューバの孤立化を狙った敵視政策」を克服し、「異なる政治経済制度の尊重に基づく対等平等な関係を米国に認めさせる新しい時代が始まりつつあることをうかがわせました」(『しんぶん赤旗』2015年4月14日付)。しかし、周知のように、アメリカ政府は1962年から現在までキューバ革命を崩壊させるための「経済封鎖」を実施し続けてきたのであるが、この「経済封鎖」は内政不干渉を定めた国連憲章に違反していることから、国連総会は昨年まで23年連続で封鎖解除を求める決議を採択してきたにもかかわらず、アメリカ政府はそれを無視して経済封鎖を続けてきた。したがって、この第7回SOA(4月10・11日開催)で南米のサミット・メンバー諸国は、オバマ政権がキューバとの国交正常化に踏み出し、キューバがSOAに参加したことを歓迎すると同時に、オバマ大統領の言う「対等な関係」の実現のためには「経済封鎖」の解除が不可欠であることを彼に強く訴えたのである。アルゼンチンのフェルナンデス大統領はこう述べている。「間違えないでほしい。キューバが(SOAに)出席できたのは60年以上も尊厳を求めてたたかってきたからである」(同上)と。彼女のこの言葉には「アメリカ政府によるキューバ経済封鎖の解除まで中南米諸国は闘う」との決意表明が込められているのだと私には思える。

他方、オバマ大統領はこのサミットに先立ってジャマイカを訪問し、次のように語り、「事実上、中南米諸国の主張の正しさを認めた」のである。「IMFや国際機関は各国政府との間で必ずしも生産的ではない方法をとってきた」、「必要なのは、どう経済を成長させ、国民を締め付けるだけにしないかということだ」(同上)。しんぶん赤旗はまた次のことをわれわれに伝えている(同上)。

オバマ氏は09年の米州首脳会議(SOA)で打ち出した「相互尊重に基づく平等なパートナーとして協力する新しい時代」を再度強調しました。また「米国の歴史には暗い章もあった」と反省を語り、キューバとの国交正常化を進めて中南米全体との関係で「転換点」をもたらす意欲を示しました。

かくして、オバマ大統領とラウル・カストロ国家評議会議長との会談が用意されることになったのである。私は、病院でSOA関係のテレビニュースを観聴(みき)きしながら、こうしたいくつかのプロセスを踏まえれば、おそらく大多数のジャーナリストは「両首脳の歴史的な会談が用意されるだろう」とのニュースを当然のように発信するだろうと思っていた。ところが、である。実(まこと)に「事実は小説より奇なり」で、なかにはそう素直に発信しなかったジャーナリストもいたのである。例えばNHKの記者がそうである。私は、記者の発した「言葉」を聞いて大変驚いた。記者は(現地時間の)4月10日と11日の両日ともパナマ市から「オバマ大統領とラウル・カストロ国家評議会議長の首脳会談」について概ね[編注: 原文傍点]こう述べたのである。「(両国の)国交断絶後初めての会談がもたれるようである。だが、会談といっても、正式会談になるか、立ち話に終わるかは不明である」、と。この「言い分」は記者の想像力の貧弱さというか、国際情勢分析に関わる世界史的な発想の貧弱さを世に晒すだけである、とさえ私には思えた。既にオバマ大統領とラウル・カストロ国家評議会議長は共に、「(レーガン政権が勝手に決めつけた)『テロ支援国家』の指定解除」、「人権問題」、「経済封鎖の解除」などいくつかの課題や問題を抱えながらも両国の「国交正常化」に向けて努力することを世界に向けて発信していたのであるから、両者の会談が「立ち話に終わる」ことの可能性はほとんどない、と考えるのが普通であろう。事実、会談は1時間程にも及んだのである。この会談をオバマ大統領は「(両国の)新たなページ」の始まりだと高く評価したし、またカストロ議長も、この会談において「話し合いで合意できることもあるだろうし、できないこともあるだろう」と述べ、これから両国・両者による課題や問題の解決に向けて相互に努力し合うことの重要性を強調したのである。

ところで、ジャーナリストの伊高浩明氏が『世界』(2015年3月号)で次のような冒頭の文章をもって両者の会談の可能性を示唆する考察を記している(「米・キューバ国交正常化合意:米州冷戦終結、同床異夢の<善隣>関係始まる」)。「資本主義の総本山・米国と残存社会主義国キューバは2014年12月17日、国交正常化で合意し、半世紀を超える米州の冷戦に終止符が打たれた。バラク・オバマ大統領とラウール・カストロ国家評議会議長(83)がそれぞれの首都でテレビ演説を通じ合意を同時に発表、錆びつき沈黙していた歴史の重い歯車が動き始めた。ウルグアイのホセ・ムヒーカ大統領は『米州の<ベルリンの壁>が崩壊した』と評した。米財界ではキューバ市場進出を目指す動きが早くも起きている」。

伊高氏はまた、国交正常化に関わるオバマ大統領とカストロ議長それぞれの「戦略」について興味深い論点および両者の利害の「対立と一致」点を示している。主要な課題・問題は「対立点」であるが、一方は市場原理と民主主義の導入を、他方は対キューバ経済封鎖の完全解除と社会主義市場経済建設を主張している。その他に1982年にあのレーガン政権が勝手に決めた「テロ支援国家」の問題があるが、伊高氏が述べているように、「経済封鎖」をアメリカ側が勝手に「経済制裁」と呼んでいるのと同様、「ヒロン浜侵攻、破壊活動、要人暗殺工作などに遭い続けたキューバにしてみれば、制裁されるべきは米国であり、『テロ支援国家』も米国なのだ」。

私がオバマ大統領とカストロ議長の会談について「正式会談になるか、立ち話に終わるかは不明」と伝えたNHK記者の想像力や発想を問題にしたのは、「(両国・両者の)交渉は同年(2013年)3月に即位したローマ法王フランシスコの仲介で6月、カナダの首都オタワで極秘裏に始まった。その年12月ネルソン・マンデラ元南ア大統領の国葬の場でオバマはラウールと握手を交わしたが、水面下での交渉進展を窺わせた」との伊高氏の文章を読んでいたからである。「ローマ法王の仲介」を仰いでまでの「国交正常化の合意」であれば、誰しも「立ち話」ではなく「正式会談」になると思うのが自然である。立ち話を「会談」と表現するのはどだい無理があるし、一般にそれを「会談」とは言わないだろう。

「時代を把握する」ということ

このようなNHKの「国際ニュース」をテレビで観聴(みき)きしていた4月11日から12日にかけて、私は前に記した城塚登著『ヘーゲル』を初めから読み直していた。特に第I章は、私にとってじつに多くの困難を伴う「ヘーゲル哲学」の基本――というよりもイロハ――を知る[編注: 原文傍点]のに繰り返し眼を通すべき箇所である。その第I章-二「時代の哲学的把握」は、あのNHK記者が日本のわれわれに向けて発した(オバマ大統領とカストロ議長の)「立ち話」の「真意」を私なりに「詮索する」のに1つのヒントを与えてくれている。少しく述べてみよう(以下の論稿は、上記の城塚登著『ヘーゲル』に基づいている)。

ヘーゲルは「精神」についてこう説明する。「精神」は――即自的に存在する――「現にある世界」であるとともに、それを「われわれ」という境位(明確に区別される範囲・位置-中川)において意識する――対自的に存在する――ものであり、しかも「われわれ[編注: 原文傍点]であるわれ[編注: 原文傍点]」という境位において普遍的なものと個別的なものを媒介するものである。精神がそのようなものであることを自覚するものこそが学問である。

では、ヘーゲルは「彼自身が生きた時代」をどのように把握したのだろうか。ヘーゲルは、「精神の歴史」の観点から、彼の生きた時代を、「実体性の喪失」の時代であるとともに、「実体性の喪失」が人びとに自覚されているが故に「実体性の回復」が希求されている時代であり、「新しい時期への過渡的時代」、「誕生の時代」である、としている。

「実体的な段階」は個別性と普遍性、主観と客観、それに絶対性と相対性といった対立が現われず、それらが直接的、無媒介的に統一されている素朴な段階である。要するに、人びとは信仰に基づく「絶対的実在」(神および神による和らぎ[対立や違和感や抵抗がないこと])が外的にも内的にも存在しているという確信を持ち、満足と安心を得て生活しているのである。ヘーゲルはそのような生活を「実体的な生活」と呼び、それを古代ギリシアのポリス(都市国家)に見ている(言い換えれば、古代ギリシアにあっては、市民の利益とポリスの利益は一致していたのである)。ヘーゲルは、そのような古代ギリシア以降の古代ローマ、中世からルネサンス(の時代)、啓蒙(の時代)を経てフランス革命に到る時代には「精神」は「個別性と普遍性」・「主観と客観」の決定的な対立・分裂に到り、やがて「自己から疎遠になった精神」、すなわち、「精神の自己疎外」が極端に進行する、と考察している。

先に述べたように、精神は「われわれであるわれ」という境位において現れる。しかし、そこでは「社会の共同性が生活の隅々まで浸透しており、個別性は普遍性のなかに包み込まれ、主観と客観は未分化のままに止まっている」のである。したがって、人びとの「実体的な生活」が個別的自己の覚醒、反省の進行によって分裂へと導かれていかなければならない。こうして、個別性と普遍性や主観と客観が対立し、「無限なもの」から「有限なもの」へ、「実在」から「現象」へと重点が移り、人びとの関心は此岸(しがん)的世界(現実の世界)での生活や体験に向けられる。これが「実体性の喪失」の時代である。要するに、「われわれ」が多数の「われ」へと分裂し、「われわれ」という共通の母体を失った「われ」は相互に疎遠になり対立し、それぞれ自らの自立性を主張するようになる。「ヘーゲルの時代」はまさに、あの「実体性の喪失」を人びとをして自覚させるようにし、それ故にまた人びとは「実体性の回復」を望み、希求した、そういう時代であった。ヘーゲルは、そのような人びとの希求に哲学が真に応えるために、「長期にわたる反省によって築かれてきた経験、概念、必然性、自己意識、悟性などを正確に位置づけ、それらに媒介されつつ『実体性』を回復する学問の道」を択んだのである。

ヘーゲルは「このような学問の登場こそ、時代の特徴を形づくるのであり、時代が真に要求しているものである」と主張し、また「われわれの時代は誕生の時代である」とも主張したが、それは、彼がフランス革命の「自由・平等・友愛」という理念に強い共感を抱いたからに外ならない。彼のこの共感は、ロベスピエールの恐怖政治、テロリズムへの失望にもかかわらず、彼が「ヨーロッパの激動のなかに『新しい時代』の到来を感じ取っていた」ことを意味した。彼はまさに、革命後のフランスとプロイセンが対立し、ナポレオン軍によるイエナ占領(1806年10月13日)を目撃しつつ『精神の現象学』の原稿を書き上げていたのであって、それ故にまた、「精神の新たな形態の出現」・「新しい学問と新しい世界の誕生」を生み出したこの「時代の激動」の真因が何であるかを考えざるをなかったのである。ヘーゲルは『精神の現象学』の序文で書いている。

われわれの時代が誕生の時代であり、新しい時期への過渡の時代であることを見てとるのは難しいことではない。精神は定在(生活)からいっても、表象(思想)からいっても、従来の自分の世界と絶交し、この世界を過去のうちに葬り去ろうと考えており、自分を形成し直すという仕事に取りかかっている。もちろん、精神は決して静止していることはなく、絶えず前進する運動を行なっている。しかし、ちょうど胎児が、長い間胎内で静かに養われた後、呱々(ここ)の声とともに、それまでただ量的にのみ増加してきた進行の漸進性を中断し――質的飛躍――そして今や子どもが誕生するのと同じように、自らを形成する精神も徐々に静かに新しい形態に向かって成熟していき、自分の「世界」という建物の小さな部分を一つずつ次々に解体していくが、その際はまだ、この「世界」の動揺はただ個々の徴候によって暗示されているにすぎない。現存するもののうちに蔓延(はびこ)っている軽薄さと倦怠、未知なものに対する漠然とした予感、これらが何か新しい別のものが近づきつつあることの前兆である。このような漸進的な崩壊は、全体の相貌を変えることがなかったが、やがて日の出によって切断され、一閃(いっせん)(瞬間的に光を放つ-中川)、一挙に新しい世界という建造物が立ち現れる。

ヘーゲルはまさに、「哲学はこのような『精神』の出現を歓迎し、それを承認しなければならない」と強調し、「彼の生きている時代を質的飛躍とも言うべき根本的変化が世界において始まっている時代、『精神』の新たな形態が出現しつつある時代」として把握したのである。こうしてヘーゲルは、彼の時代の「哲学的課題」を明らかにし、その課題に応えるために、彼の哲学の「根本命題」を提示したのである。すなわち、「真なるものを、単に実体として把握し表現するだけでなく、まったく同じように主体として把握し表現すること」、これである。

「真なるものを主体として把握し表現する」とのヘーゲルの「根本命題」は、要するに、「真なるものは主体である」ということなのである。ヘーゲルは、「われわれ」は絶えず「われ」への分裂とそれらの再統一という運動において成り立っている、と論じることで「真なるもの」は区別や運動を生み出す「主体」であることを示唆し、したがってまた、「主体的であること」は「自分が自分を動かすこと、自覚的に運動すること」だと指摘したのである。

私が病院のテレビで観聴(みき)きした、「オバマ大統領とラウル・カストロ議長との会談」についてのNHK記者のパナマ市から流れてきたあの言葉は、ヘーゲル流に「われ」(=「自立・自律した個人」)の出会う世界を「現象の世界」、(その個人の再統一としての)「われわれ」の出会う世界を「本質(=真理)の世界」とみなすとすれば、「現象」と「本質」は相互に転換し合い、内的連関を有することになるのであるから、世界史的な想像力と発想とをもっと働かせるべきだと批判されても仕方がないだろう。何よりも、アメリカ合衆国とキューバ共和国との「国交正常化」のプロセスを取り巻く世界の時代背景は、「対等平等な人びとの間での相互の承認のための秩序」が創り出される――ヘーゲルの言う――あの「承認の必要性」、すなわち、他のどんなアイデンティティよりも両国の人びとの基本的な政治的欲求の充足を確かなものにしつつあるのだから。かくして、この会談は和(なご)やかなうちに終了したのである。

最後に私は、普天間を、辺野古を、沖縄を、そして日本の各地をあたかもアメリカの「植民地」であるかのように平然と使って恥じない意識のオバマ大統領に対して、アメリカ独立革命の思想的功労者トマス・ペインが1776年2月14日に書き上げた『コモン・センス』の「はしがき」の一節を怒りを添えてここに書き記す(小松春雄訳『コモン・センス』岩波文庫)。

トマス・ペインはフランス革命の初期段階に革命の支持者としてフランスから名誉シチズンシップを授与された人物である。トマス・ペインの「名誉シチズンシップ」は、オバマ大統領に与えられたあの「ノーベル平和賞」を自ら裏切っているとしか思えない「核や軍事についての主張と行動」と違って、尊厳のある、真に人類愛に富んだ「世界史的理性による主張と行動」に基づくものであった。

アメリカの主張はほとんど全人類の主張である。これまでに多くの事件が生じたが、これから先も生じることだろう。それは一地方の事件ではなく、世界的な事件である。すべての人類愛に燃える者がこの事件に関心を抱き、温かい目でその成り行きを見つめている。火や剣で郷土を荒れ果てさせ、全人類の自然権に宣戦を布告し、その擁護者を地上から抹殺しようとしたことは、自然から感じる力を与えられたすべての者の関心の的である。そして筆者もまたその一員であって、党派的な非難などは無視する者である。

●理事長のページ(No.49)●2015年02月28日

ICAブループリントの「アイデンティティ」 中川 雄一郎

1月に、2012年10月に開催されたICA(国際協同組合同盟)マンチェスター総会に「草稿」として提出され、議論・検討の後に承認された文書(ドキュメント)「協同組合の10年に向けたブループリント」(Blueprint for a Co-operative Decade, 以下、ブループリントと略記)の読後感想を書くようJC(Japan Co-operatives)総研の研究誌『季刊 にじ』の編集部に依頼された。JC総研には常日頃いろいろお世話になっているので、「多忙のため他の方に」とは言えず、「いいですよ」と返事を送った。OKしたので、編集担当者に『にじ』が追究するこの特集の「全体テーマ」を訊き直したところ、「今、協同組合はどのようなアイデンティティの確立を求められているか:事業環境や経営基盤の変化のもとでの協同組合運動の展望」とのことであった。そのテーマを耳にした途端、私は一瞬怯(ひる)んでしまった。怯んだ理由は、サブタイトルの「(協同組合の)事業環境と経営基盤の変化」について適切な情報が私の手許になかったからである。それでも「アイデンティティ」(Identity)という言葉が私と「ブループリント」との橋渡しをしてくれるかもしれないと思い立ち、「アイデンティティ」を基軸に「ブループリント」の目指すところを理解し、認識し、場合によっては批判してみようと書く覚悟をした訳である(結果的に、前編<冬号No.648>と後編<春号、No.649>の2回にわたって書くことになってしまった)。

書く覚悟をしたので、私は、もう一度、英文と日本語の訳文とを突き合わせながらブループリントを読み返してみた。日本語訳として「どうもしっくり行かない」と思える個所がいくつかあったので、それらの箇所は私なりに訳し直したが、その他はすべて基本的に訳文に従った(但し、この訳文の冊子には訳者や発行機関が記されていない。私はこの冊子を生協総研から送っていただいたので、おそらく日本生協連関係の発行と思っている)。執筆者は、オクスフォード大学ケロッグ・カレッジ「共同事業・従業員所有制事業研究所」(Centre for Mutual and Employee-Owned Business)のクリフ・ミルズ上級研究員とウィル・デイヴィス博士である(なお、デイヴィス博士はウォーリック大学「学際研究センター」の准教授でもある)。

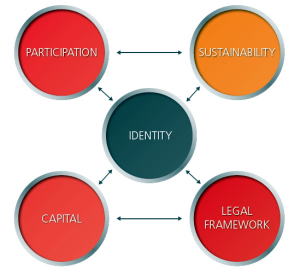

ICA ブループリントの図式

このブループリントは、協同組合の「アイデンティティ」を中心に、「参加」・「持続可能性」・「法的枠組み」・「資本」の5項目(5つの章)から構成されている。そして「はじめに」のなかの「ブループリント戦略:概要」でこれらの5項目が図式化されており、「アイデンティティ」(第3章で論究される)を真中に置き、左上に「参加」(第1章)、右上に「持続可能性」、また右下に「法的枠組み」(第4章)、そして左下に「資本」(第5章)を置いている。また「アイデンティティ」とすべての項目とは矢印で相互に結ばれており、さらに「参加」と「持続可能性」および「法的枠組み」と「資本」が矢印で相互に結ばれている。(事務局注:図はICA Blueplintより引用)

ところが、どういう訳か、左上下にある「参加」と「資本」、右上下にある「持続可能性」と「法的枠組み」の各々には相互に結ばれるべき矢印が記されていないのである。素直に考えれば、(1)「参加」と「資本」および(2)「持続可能性」と「法的枠組み」はそれぞれ相互に密接な関係にあるはずなのに、なぜかそうなっていないのである。ブループリントそれ自身が述べているように、(1)について言えば、協同組合の「資本」は基本的に「組合員の出資金」によっており、したがって、「資本をコントロールするのは組合員」であり、「参加」の主要な対象も「組合員参加」が常に想定されているにもかかわらず、である。また(2)についても同様で、どの国の、あるいはどの地域の協同組合法も「協同組合を保護し、発展させる」ために、すなわち「持続可能性」を保証するために制定されているのであるから、両者は相互に密接な関係にあることは周知の事実である。ブループリントが(1)の場合も(2)の場合も各々相互に密接な関係がないかのように図式化しているのは問題であろう。

どうしてそうなってしまったのか。推測するに、「問題の図式化」(1)については、ブループリント自身の次の文脈が語ってくれている。

(協同組合の)主要な施策は、その時代の人びとの心的態度(『主体的選択に基づく行為性向』)と動機付けとに合致していることが肝要である。そうであれば、この目標は、人びとが認識し、理解し、正しいと認めることができる協同組合の未来について信頼できる提案を示すことであり、したがってまた、協同組合の未来を確かなものにするために、それを通じて彼・彼女たちが自分たちの資金を活用できる適切な仕組み(メカニズム)を提供することである。このことは、協同組合のアイデンティティを壊すことなく収益を人びとに提供でき、また人びとが自分の資金を必要とする時にはそれを利用できる、とする金融上の提案を意味する。またそれは、組合員による管理(member control)を歪曲することなく、従来の伝統的な組合員(membership)の枠を超えて資本にアクセスするためのより広い選択肢を模索することを意味する。

これを要するに、組合員であれ非組合員であれ、従来の枠を超えた出資ができるようにすることであり、例えば、一般の銀行と同様な「資本へのアクセス」を可能にするシステムやメカニズムを設定する、しかも協同組合アイデンティティを破壊することなく、かつ「組合員コントロール」を歪曲することなくそうしたい、と言っているのである。そうであれば、参加と資本の間の密接な相互関係を印す矢印が記されるべきであろう。私自身はすぐ前で引用した「ブループリントの提案」を承認するものである。ただし、問題は「そのことをどう実質化していくか」、である。すなわち、実質化のプロセスには組合員をはじめとする協同組合人の参加と創意が大いに求められる、ということである。であれば、参加と資本の関係は「協同組合の未来を確かなものにするために」もこれまで以上の組合員の参加のみならず、職員などのステークホルダー(利害関係者)の参加が求められることになろう。前編で言及した、ヘッジファンド中心の債権保有者に株式の約70%を握られてしまったイギリス協同組合銀行の行状(「敗北の協同組合銀行」)と、その行状の原因を生み出したイギリス最大・世界第3位の大規模生協Co-operative Group(CG)の約4350億円に及ぶ巨額赤字(2013年度)の行状などを聞くにつけ、組合員をはじめとするマルチステークホルダーの参加に基礎を置く「ヒューマン・ガバナンス」(人間的な統治)と民主的な管理・運営の必要性を多くの協同組合人は認識し、理解し、正しいと認めるであろう。

(2)「持続可能性」と「法的枠組み」も、(1)と同じように、相互に密接な関係にある。にもかかわらず、(1)と同じように、両者の間の密接な関係を示す矢印が引かれていないのはなぜだろうか。私は、ブループリントは「法的枠組み」と「協同組合のアイデンティティ」との関係を正確に理解している、と評価している。再度言うが、それにもかかわらず、なぜ、「持続可能性」と「法的枠組み」との間に相互に密接な関係を示す矢印が引かれなかったのだろうか。

私はその要因はICAの「シチズンシップの理解不足」にあると考えている。すなわち、現代社会において、おそらく、すべての協同組合人は協同組合の法的枠組みの重要性を理解し、認識しているだろう。しかし、その理解、認識をより確かなものにするためには、各国、各地域・地方の協同組合法とICAの協同組合原則および協同組合のアイデンティティとが明確に連動している事実を社会的に可視化させていくよう努力することが極めて重要になる。なぜなら、ICAには「協同組合の社会的・公共的価値に基づく持続可能性」を証明する役割があるからである。そのことをシチズンシップの視点から言えば、ICAには、さまざまな個々の市民同士が協力し協同してヒューマン・ガバナンスに基礎を置いた協同組合を設立したり、発展させたりすることによって、コミュニケーションのチャンネルを人びとの間に拡げていくことがより大きな社会的・公共的価値を創り出すこと、またそうすることで、人びとのコミュニティにおける生活を相互に結びつける多様な紐帯を形成し維持することの普遍的価値を創り出すことで、人びとの持続可能な社会生活の質の向上に貢献することを証明する役割がある、ということになる。実際のところ、協同組合のヒューマン・ガバナンスによって結びつくこのようなさまざまな個人同士の連帯の経験は、一連の教育的プロセスとして展開されることで、協同組合の事業と運動のみならず、人びとのコミュニティ生活にも有意な教育的な影響を与えるのである。このような教育的プロセスをさらにまたシチズンシップの視点から見ていくと、次のように表現できる。個人同士の連帯に基づく一連の教育的プロセスは、

シチズンシップと民主主義との密接な関係を意識することを意味する。実際のところ、シチズンシップは民主主義の前提条件とみなされるのである。権利と責任がガバナンスの民主的システムに必ず含まれるのは、民主主義には平等な「参加する権利」という理念が必ず伴うからである。民主主義はまた、例えば、「言論の自由」の権利、「結社の自由」の権利、それに「異議を唱える自由」の権利といった「意見の表明」に必要な市民権を伴う。逆に言えば、民主主義は政治的組織体としての国家(polity)のメンバーシップを「従属的身分」から「市民の身分」に、すなわち、シチズンシップに変えるのである。個人一人ひとりを自己統治することができる自治的で自律的な行為者と認識することによってはじめて、積極的な社会的経済が可能となるのである(K.フォークス・中川訳『シチズンシップ』日本経済評論社、2011年、p.164)。

このように、「個人同士の連帯に基づく教育的プロセス」は「安定したガバナンスのために民主主義がますます重要になってくる」こと、また「大多数の人たちが共に生活できるよう差異を認識し、民主的な諸制度をそのための政策決定にまで辿り着く唯一可能な方法として擁護する」ことを協同組合人に教えてくれるのである。ICAはこれらのことを能く能く理解し、認識しなければならないだろう。

なぜ「アイデンティティ」なのか

長いイントロダクションになってしまった。さて、ブループリントの5項目のうち私が多目(おおめ)の分量を費やして言及した項目は、それらの中心として位置づけられている(第3章)「アイデンティティ」である。冒頭部分で触れた「図式」に明瞭に記されているように、この「アイデンティティ」は他の4つの項目の真中に位置し、それらすべてと密接な相互関係を示す矢印を記している。要するに、「アイデンティティ」は「参加・持続可能性・法的枠組み・資本」に対するいわば「中心核」(core)あるいは「基礎」(foundation)の役割を担っているのである。「協同組合のアイデンティティ」こそ「協同組合の事業と運動の正鵠である」と言われる所以である。

ところで、われわれは、「協同組合のアイデンティティ」を、簡潔に、「協同組合が何であるかの自己定義」あるいは「他のものに置き代えることができない協同組合の自己存在証明」である、と言ってきたが、実際に協同組合の「自己定義」や「自己存在証明」をそう易々と表現することはできないだろう。例えば、「農協のアイデンティティは何か」と問われた時に―農協(JA)が表現しているように―「農協らしさ」と言ったところで、農協人には何となく(・・・・)理解できるかもしれないが、他の人たちには理解できないだろう。「農協らしさ」だけでは「農協が何であるかの自己定義」や「他のものには置き代えられない農協の自己存在証明」の何であるかが皆目見当がつかないからである。では、協同組合のアイデンティティを的確に表現する「自己定義」あるいは「自己存在証明」を表現し得る何か適切なヒントはあるのだろうか。

ブループリントのアイデンティティ・アプローチは、「協同組合のアイデンティティ」を、じつに大まかに、「協同組合セクターそれ自体と組合員のための協同組合の意義」であり、あるいは「協同組合セクターが鏡に映っている自らの姿をどう認識するか」である、と説明している。しかし、このような説明では、協同組合人は「協同組合のアイデンティティ」を他の人たちに伝え知らせ、理解してもらうことができないだろう。

協同組合のアイデンティティは、「協同組合が何であるのかの自己定義」であり、あるいは「他のものに置き代えられない協同組合の自己存在証明」であるのだから、協同組合人は、他者に、「協同組合の目的・目標」、「協同組合の特徴的性格」、「協同組合の独自の経済-社会的役割」、それに「協同組合の基本的価値」や「協同組合の定義」・「協同組合原則」を伝え知らせ、理解してもらうよう努力するであろう。そうすることによって、協同組合は多元的なアイデンティティをその内に包み持つのである。しかし、それらの協同組合のアイデンティティは―アマルティア・センが強調しているように―決して矛盾しないのである。1980年の第27回ICAモスクワ大会に提出され採択されたレイドロー報告(『西暦2000年における協同組合』)は、協同組合における「イデオロギーの危機」を鋭く批判し、こう論じた。「協同組合の目的は何か、他の企業とは違った種類の企業として独自の役割を果たしているのか」。そしてさらにこう続けている。「世界が奇妙な、時に人びとを困惑させるような道筋で変化しているのであれば、協同組合も同じような道筋で変化していくべきなのか、それとも協同組合はそれとは異なる方向に進み、別の種類の経済-社会的な秩序を創ろうとすべきなのか」と、レイドロー報告は協同組合の目的・目標は何であるのかを協同組合人に問いかけたのである。私は、レイドロー報告のこの問いかけを協同組合(人)の「主体的選択に基づく行為性向」(心的態度)、すなわち、「協同組合(人)のエートス」と呼んでいる。その点で、私は、現在の協同組合人に、イギリスのかつての保守党首相のミセス・サッチャーが主張し、彼女からおよそ30年後の今また自公政権の安倍首相が主張しているThere is no alternative framework(「別の経済-社会的な枠組みなど存在しない」)に対して、「オールターナティヴ・フレームワークを創り出す」のが協同組合である、とのアイデンティティを大いに強調するよう期待しているのである。

紙幅の都合でそろそろ筆を擱かなければならないが、最後にブループリントのアイデンティティ・アプローチについて少々批判しておいた理由を示しておこう。

ブループリントの「協同組合のアイデンティティ」について探っていっても、そのアイデンティティが「参加・持続可能性・法的枠組み・資本」を結び合わせる中心核あるいは基礎だとされているにもかかわらず、「個人的な行為と社会的な実践とが相互に依存し合う場・機会を提供する」協同組合の特徴的性格が容易に見えてこないのである。なぜだろうか。私が思うに、それは、営利企業とは異なる非営利・協同組織としての「協同組合のアイデンティティ」に基づく「協同組合の価値」を明確にし、その「価値」に相応しい「制度」を構成し、そしてその制度に基礎を置く「システム」(体系)を構築し、さらにそのシステムが的確かつ合理的に展開するための「メカニズム」(仕組み)を創り出すことによって、協同組合の事業と運動を社会的により影響力のある実体(entity)として適切に組み立てることができないでいるからではないのか。もしそうであるなら、協同組合の事業と運動がシチズンシップの実体を豊かにすることなど適わないことになるだろう。なぜなら、シチズンシップそれ自体が市民の「能動的なアイデンティティ」であるからである。著名なシチズンシップ論者のキース・フォークスはこう述べている。

市民は、創意に富んだ行為者として自らのシチズンシップを表現する新たな方法を常に見いだそうとするので、市民とコミュニティの変化するニーズに具体的に応えるための新たな権利、義務それに制度が組み立てられ、構成される必要がある。

私は、ICAのブループリントを読みながら、ブループリントが多くの協同組合人を引きつけ、的確な批判に出会い、その批判から多くを学び、協同組合の事業と運動の基点は何であるのかを再び協同組合人に返してくれるよう願うようになった。なぜそう願うようになったのか。それは、ブループリントが「協同組合には他のどんな倫理的な事業モデルも及ばない信頼性がある」と述べているからである。しかしながら、その「信頼性」は、協同組合人が営々として築いてきた努力の賜物による「歴史的成果」であることをわれわれは忘れてはならない。それ故、われわれはここで、ヘーゲル哲学に従って、「精神」は「われわれ」であり、「歴史」であり、そして「歴史のなかで自己を知る」、とのことを想起しよう。協同組合人は「われ思う、故にわれ在り」(デカルト)でないことを「協同組合のアイデンティティ」から学ばなければならない。われわれは、したがってまた、協同組合人は具体的な存在であるのだ。

●理事長のページ(No.48)●2014年12月15日

グローバル社会的経済フォーラム2014(GSEF2014) 中川 雄一郎

私は11月17日から19日にわたってソウル市で開催された「グローバル社会的経済フォーラム2014」(「GSEF 2014」)に参加した。このフォーラムは、昨年ソウル市で開催されたGSEF 2013において採択された「ソウル宣言」を受けて挙行されたものである。この「ソウル宣言」はまた本年(6月4日)の韓国統一地方選挙でソウル市長に再選された朴元淳氏のイニシアティヴの下で発せられたものであって、事実、朴氏はGSEF 2014の開催を選挙公約の1つとして掲げ、市民にアピールしていたのである。その意味で、朴氏の60%にも及ぶ高い得票率は、「GSEF 2014の開催」をソウル市民が支持し承認したのだと解釈してもよい、との表現でもあろう。

ところで、ここで3つのタイトル(用語・言葉)について説明しておかなければならない。1つは「GSEF 2014」において採択された「GSEF憲章」(The Charter of Global Social Economy Forum)、次は「GSEF 2013」 において採択された「ソウル宣言」(the Seoul Declaration)、そしてもう1つが「社会的経済」(Social EconomyあるいはEconomie Sociale)である。これら3つのタイトル(用語・言葉)の意味および内容を知り、理解することによって、このフォーラムの真髄なり本意なりを認識することができるだろう。

1. GSEFについて

GSEFはGlobal Social Economy Forum の略記である。本稿の標記にあるように、日本語訳は「グローバル(世界的規模の)社会的経済フォーラム」である。GSEFの真髄あるいは本意は「GSEF憲章」(The Charter of the GSEF)の「序文」と「第1章 総則」第1条および第2条とに明確に見てとることができる。簡潔に示しておこう。

序 文

今日、わが世界は経済的危機と環境的(エコロジカル)危機から未だ立ち直ってはいない。このような地球的規模の課題を克服するためには、社会的経済を通じて「より良い世界」と「より良い生活」を創り出すことが不可欠である、とわれわれは確信する。社会的経済は信頼(trust)と協同(cooperation)によって現存する諸課題を解決するために、共同の自治的・自律的連帯(communal solidarity)を着実に進めていこうと努力する経済の一形態である。

2013年11月5日に採択された「ソウル宣言」は上記の精神を要約したものである。われわれは、本年、社会的経済の組織的、体系的な発展とグローバルな連帯とに向けたGSEF憲章を採択するためにさらなる歩みを進めるだろう。

第1条 われわれのアイデンティティ

•1.1われわれは、社会的経済のグローバルな連帯に向けて、非営利の国際組織としての「グローバル社会的経済フォーラム」(以下、GSEF)を設立する。

•1.2社会的経済は信頼と協同による連帯の価値を達成する。そのための最も重要な基礎は地域コミュニティである。

•1.3社会的経済の主要な対象主体は協同組合、地場産業、社会的企業、クレジット・ユニオン(信用組合)、マイクロ・クレジット、他の非営利組織などである。チャリティおよび社会的投資の分野はこの範疇に含まれる。

•1.4 GSEFは国籍、人種、宗教それにジェンダーあるいはセクシュアリティ(sexuality)に対するすべての種類の差別や権利の侵害を認めない。

•1.5 GSEFは、多面的な進歩を目指す。われわれは人間性、社会的経済組織、マクロ経済的目的および政治的目的の多元性を承認する。われわれはそのような多元性を調和させる進歩的な運動を追求する。

•1.6 GSEFは草の根組織の自治・自律を尊重する。そのような価値観に従って、地方政府および中央政府双方の政策を補完することが不可欠である、とわれわれは確信している。

第2条 われわれの未来像(vision)、任務(mission)そして達成目標(objectives)

•2.1 未来像:GSEFは市場経済、公共経済、社会的経済およびエコロジー(ecology)全般の調和のとれた進歩・向上を目指す。そのような進歩・向上は、個人一人ひとりの能力を十分に活用するであろうし、社会的経済が追求の主題とする連帯を通じて社会的な諸問題を解決するであろう。それ故、GSEFはこれらの目標を達成するグローバルな連帯のネットワークとしての機能を果たすであろう。

•2.2 任務:GSEFは、社会的経済組織と地方政府とのコラボレーション(協働)を通じて、人間的で良質な仕事の創出(quality job)、適正な経済成長(fair growth)、草の根民主主義の向上(progress of grassroots democracy)、そして持続可能な発展(sustainable development)を追求する。人間の尊厳と持続可能なエコロジーといった価値がGSEFのあらゆる活動の根本原則となる。

GSEFは、共有されるべき諸資源の質と量を高めることに貢献し、またかかる諸資源の適正な取り扱いと利用(approach and use)を促進する。「コモンズの悲劇」を解決する鍵は信頼と協同である。信頼と協同こそ社会的経済の根本原理である。あらゆる地域コミュニティの生態系(ecosystem)、文化、知識そして歴史的資源はすべて、GSEFの諸活動の重要な達成目標である。

•2.3. 達成目標 ◾1)GSEFは、個々の人的および資料・データの交流・交換と社会的経済のグローバルな主要な関係者(main global actors)間の相互交流との双方を促進する。GSEFは、この目的のために、オンライン/オフラインのプラットフォームを設置して、人的および資料・データの交流・交換を活発にする多様なプログラムを開発する。

◾2)GSEFは、「公・私のコミュニティ・パートナーシップ」を通じて安定した社会的経済ネットワークを創り出すために、地方政府と民間機関を支援する。